行政書士試験に合格するためには、法令科目の得点だけでなく、「基礎知識(一般知識)」での足切りを回避することが不可欠です。

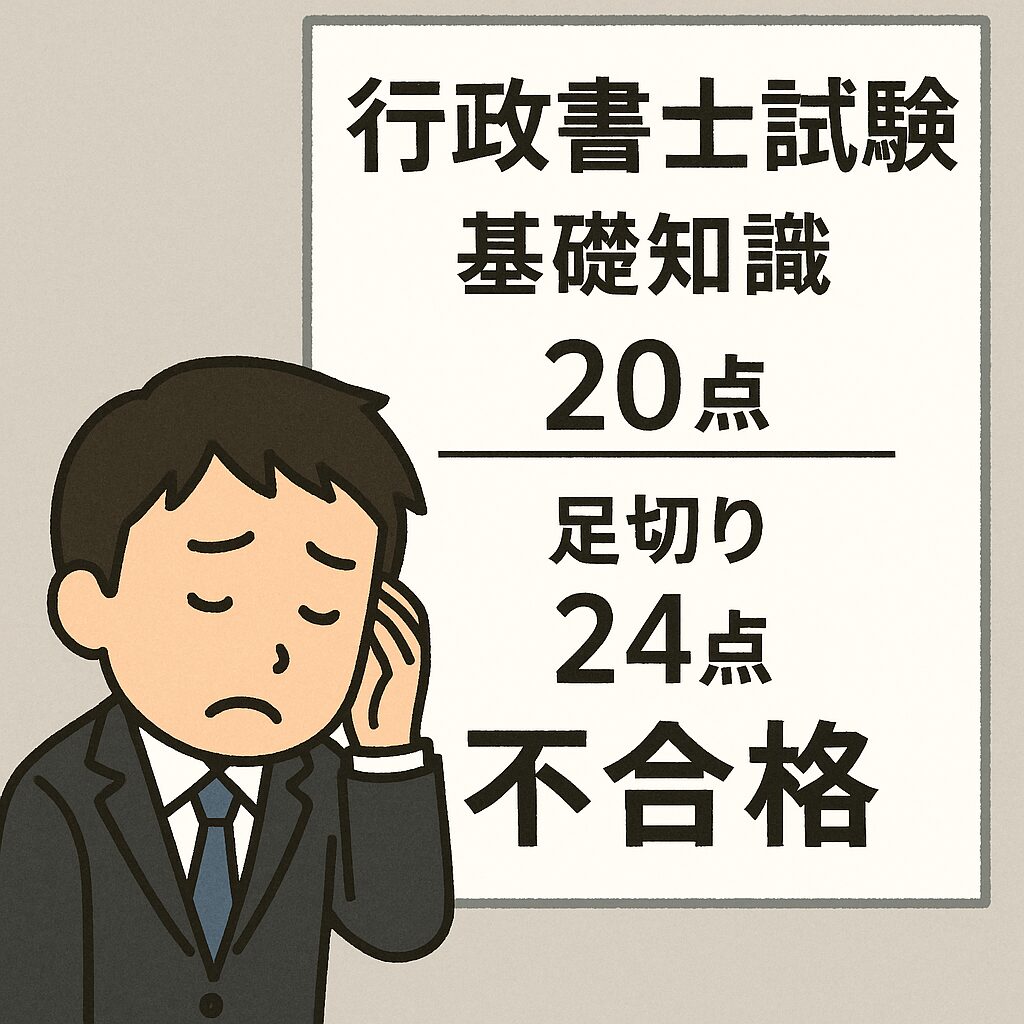

実際、行政書士試験では、基礎知識の点数に足切りが設けられております。

私は、令和5年度に受験し一般知識で10問正解し合格することができました。

この記事では、行政書士試験における基礎知識(一般知識)対策のポイントや、おすすめの勉強法・参考書について、初心者にもわかりやすく徹底解説していきます。

リンクしている目次

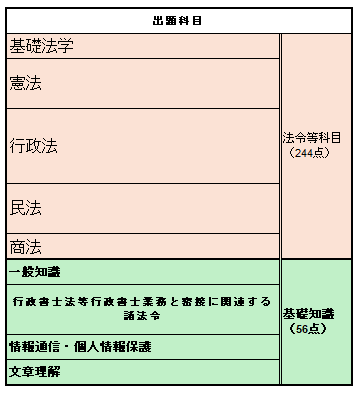

行政書士試験における「基礎知識(一般知識)」とは?

行政書士試験では、全体の配点300点のうち、基礎知識(一般知識)は56点分を占めます。

この56点分のうち、24点(=6問正解)以上を取らなければならないとい「足切り制度」が設けられています。

つまり、法令科目で高得点を取っていても、一般知識で6問正解できなければ、自動的に不合格になってしまうのです。

行政書士試験センターはこちら

基礎知識の中の科目

行政書士試験の「基礎知識(一般知識)」とは、法令科目以外のテーマについて問われる分野です。具体的には、以下の4つの領域から出題されます。

一般知識(社会・時事問題)(5問~6問)

→国内外の政治体制、経済の仕組み、社会問題(少子高齢化・環境問題・国際情勢など)についての知識を問う問題です。

業務関連法(2問~3問)

→行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、その他行政書士業務に関連する諸法令に関する知識が問われます。

情報通信・個人情報保護法(3問~4問)

→IT社会に関する基本的知識や、個人情報保護法、マイナンバー法など、情報管理に関連する法律や制度がテーマになります。

文章理解(3問)

→長文を読んで内容を正確に理解し、設問に正しく答える力を問う、いわゆる「現代文読解力」を試す問題です。

一般知識対策で特に注意すべきポイント

行政書士試験の基礎知識には、次のような特徴があります。

難問・奇問が出やすい(特に社会問題・時事問題)

社会問題や経済に関する出題では、非常に細かい統計データや、マイナーな国際条約、直近のニュースに絡んだ出題など、一筋縄ではいかない難問が混じることがあります。

ここで全問正解を目指すのは効率が悪く、基本は「取れる問題を確実に取る」方針が大事です。

毎年必ず出る分野を確実に取る

個人情報保護法や情報通信関連、業務関連法は、ほぼ毎年安定的に出題されています。

また、文章理解(長文読解問題)は毎年3問出題され、対策すれば安定して得点が狙える分野です。

これらの「確実に出る分野」で落とさないことが、足切り回避に直結します。

対策せずに本番を迎えると高確率でリスクに直面する

「基礎知識は時事問題が中心だから対策しにくい」と敬遠し、後回しにする受験生は少なくありません。

しかし、ゼロ対策だと本番で予想以上に失点し、足切りにかかるリスクが非常に高まります。

特に、文章理解や個人情報保護法対策を怠ると、他科目の努力が無駄になってしまうので注意しましょう。

効率よく出るところを押さえることが合格への近道

行政書士試験の基礎知識(一般知識)対策は、以下のような「戦略的な割り切り」が非常に大切です。

- 満点を狙わない

- 得点源となる分野を優先的に攻略する

- 社会問題・時事問題は深追いしすぎず割り切る

限られた試験勉強の時間を最大限有効活用するためにも、効率的な一般知識対策を早めにスタートさせましょう!

行政書士試験・基礎知識対策のポイント

基礎知識(一般知識)対策では、やみくもに全範囲を勉強しようとするのではなく、優先順位を明確にした戦略的な対策が重要です。

「どこで確実に得点するか」を見極めることが、一般知識対策を成功させるポイントです!

基礎知識の得点目標

基礎知識は満点で14問(56点)となりますが、得点目標としては8問(32点)を目指しましょう。

足切りの6問が目標では、万が一不合格となりえますし、8問(32点)確保できれば、行政書士合格点の180点まで大きく近づくことができます。

文章理解を確実に得点源にする

行政書士試験の基礎知識パートでは、文章理解(読解問題)が必ず3問出題されます。

内容は、長文読解・空欄補充・趣旨把握などで、他の分野に比べて「対策がしやすく、得点源にしやすい」という特徴があります。

- 読解力は過去問演習で鍛えられる

- テクニック(接続詞・指示語の把握など)を意識すれば安定して正答できる

- 3問中2問以上正解できれば、足切り回避に大きく前進できる

文章理解を確実に得点できる状態に仕上げることが、一般知識突破のカギとなります。

情報通信・個人情報保護法/業務関連法は暗記勝負

情報通信・個人情報保護分野/業務関連法分野は、出題範囲が比較的固定されており、問われる内容もパターン化されています。

これらは短期集中で覚えれば確実に得点できるため、深く考え込まず、「覚えるべきものは覚える」スタンスで対策しましょう。

択一式での出題のため、行政法や民法のように条文を丸暗記までする必要はないです!

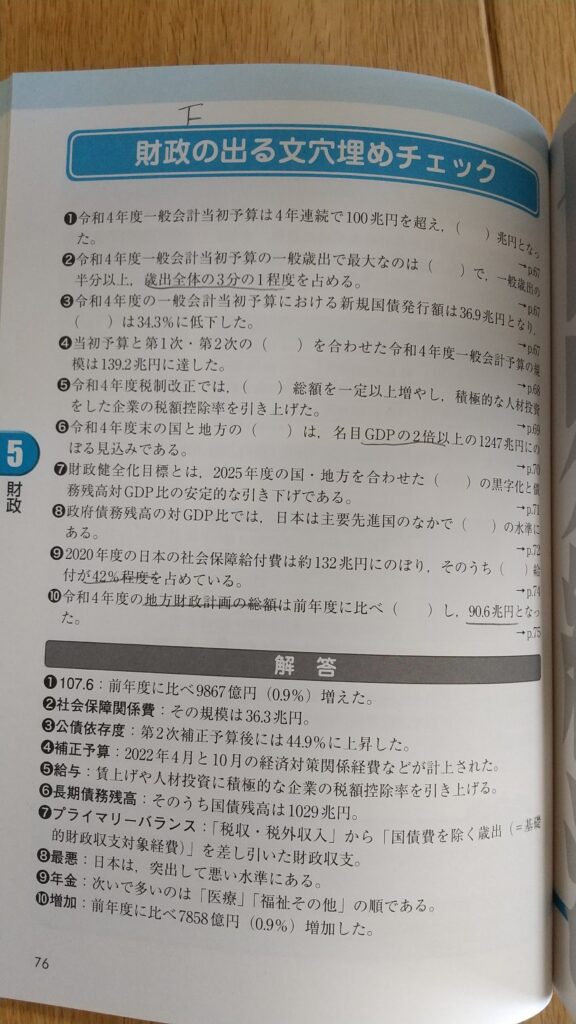

社会・時事問題は「頻出テーマ」に絞る

社会・時事問題の範囲は非常に広く、すべてをカバーしようとすると非効率です。

そこで重要なのは、よく出るテーマに絞って対策することです。

特に押さえておきたい頻出テーマは以下の通りです。

- 選挙制度・国会・行政機関の仕組み

- 少子高齢化・人口減少問題

- 地球温暖化・SDGsなど環境問題

- 国際社会(国際連合・条約関係)

これらのテーマに絞れば、効率よく得点を積み上げることが可能です。

最新のニュースや統計にも軽く目を通しておくと、時事対策にもつながります。

基礎知識対策におすすめの勉強法

ここからは、行政書士試験の基礎知識(一般知識)対策を効率よく進めるための具体的な勉強法を紹介します。

それぞれの分野にあった学習スタイルを意識することで、短期間でも得点力を伸ばすことが可能です!

文章理解(読解問題)のおすすめ勉強法

文章理解は、「毎日の積み重ね」が力を伸ばすカギになります。

また過去問を解いて、ほぼ正解出来る人なら対策の必要はないと思います。

毎日1〜2問、文章理解問題に触れる習慣をつける

文章理解は、一度にたくさん解くよりも、毎日少しずつコツコツ続けるほうが効果的です。

朝の時間やスキマ時間に1問でも良いので、問題に触れるリズムを作りましょう。

解説を読んで「正解に至るプロセス」を必ず確認する

単に正解・不正解を確認するだけでなく、なぜその選択肢が正しいのか、他の選択肢がなぜダメなのかをしっかり理解しましょう。

解き方を意識することで、読解のパターンが身につきます。

本番では「設問先読み」で時間短縮を意識する

試験本番では、設問を先に読む→必要な情報を意識しながら本文を読むという流れが鉄則です。

普段の練習から「設問先読み」を意識して、試験当日に焦らない読解力を養成しましょう。

情報通信・個人情報保護法/業務関連法のおすすめ勉強法

情報通信・個人情報保護法/業務関連法対策は、短期集中×暗記重視がポイントです。

- まずはざっくり全体像を理解する

最初から細かい条文を覚えようとせず、まずは全体の流れや構成をざっくり把握します。

どの法律がどんな目的で作られているか、基本を押さえるだけでも理解が深まります。 - 重要語句・数字は一問一答形式で暗記する

個人情報保護法やマイナンバー法では、**用語の定義や数字(年数・件数など)**が頻出です。

暗記カードやアプリを活用して、スキマ時間にサクサク暗記していきましょう。 - 過去問をベースに「問われやすいポイント」を把握する

出題傾向は毎年似ているため、過去問演習が最強の対策になります。

問われたポイントをまとめノートに整理しておくと、直前期の見直しにも便利です。

社会・時事問題(一般知識)のおすすめ勉強法

社会・時事問題は、深追いしすぎず、効率重視が基本です。

- ニュースアプリや時事問題対策本を活用して最新トピックを押さえる

時事問題対策専用のテキストや、行政書士試験向けの時事対策本を使えば、効率よく最新テーマを把握できます。

また、ニュースアプリを日常的にチェックするだけでも、自然と背景知識が増えていきます。 - 頻出テーマはざっくり背景知識を入れる

特に「選挙制度」「少子高齢化」「地球環境問題」など、毎年のように出るテーマは、ざっくり背景知識を押さえましょう。

専門的に深堀りする必要はなく、基本的な流れや用語を理解する程度で十分です。 - 深追いは禁物!「出たらラッキー」くらいの気持ちで 社会問題・国際問題は出題範囲が広すぎるため、完璧を目指すと時間が足りなくなります。

あくまで「取れる問題だけ取れればOK」という意識で、割り切って勉強しましょう。

基礎知識対策におすすめの参考書・問題集

行政書士試験の基礎知識(一般知識)対策において、各分野の特性に応じた参考書・問題集を選ぶことが、効率的な学習と合格への近道となります。

以下に、2025年度版のおすすめ教材を分野別にご紹介いたします。

一般知識(社会・時事問題)(5問~6問)

『ケータイ行政書士 基礎知識 2025』(三省堂)

- 政治・経済・社会の基本事項をコンパクトにまとめ、○×形式の過去問で即時確認が可能です。

- 持ち運びに便利なサイズで、スキマ時間の学習に最適です。

『ニュース検定公式テキスト「時事力」発展編(2025年度版)』(毎日新聞出版)

- 最新の時事問題を網羅し、背景知識の習得に役立ちます。

- 行政書士試験の時事問題対策として、効率的に学習できます。

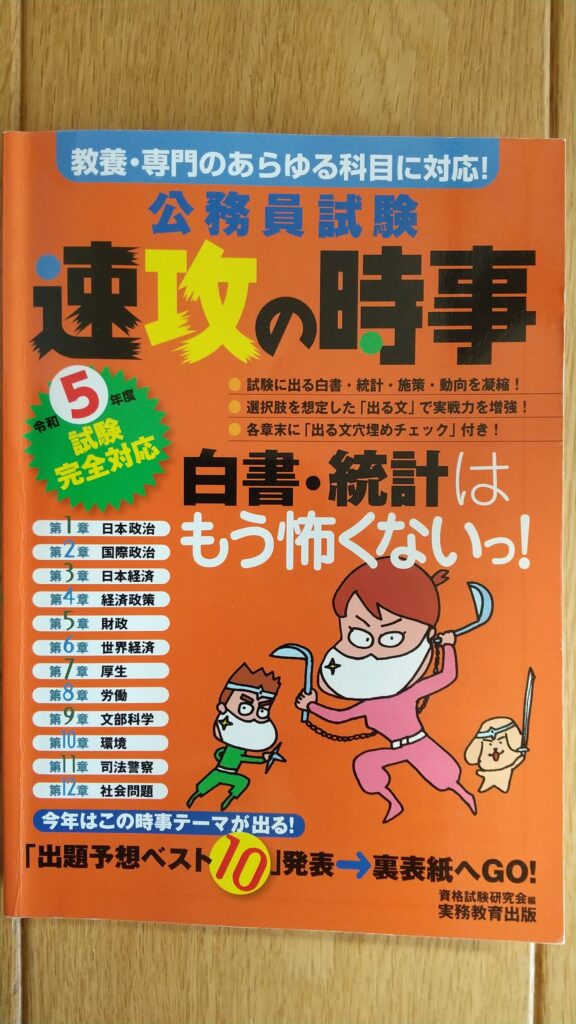

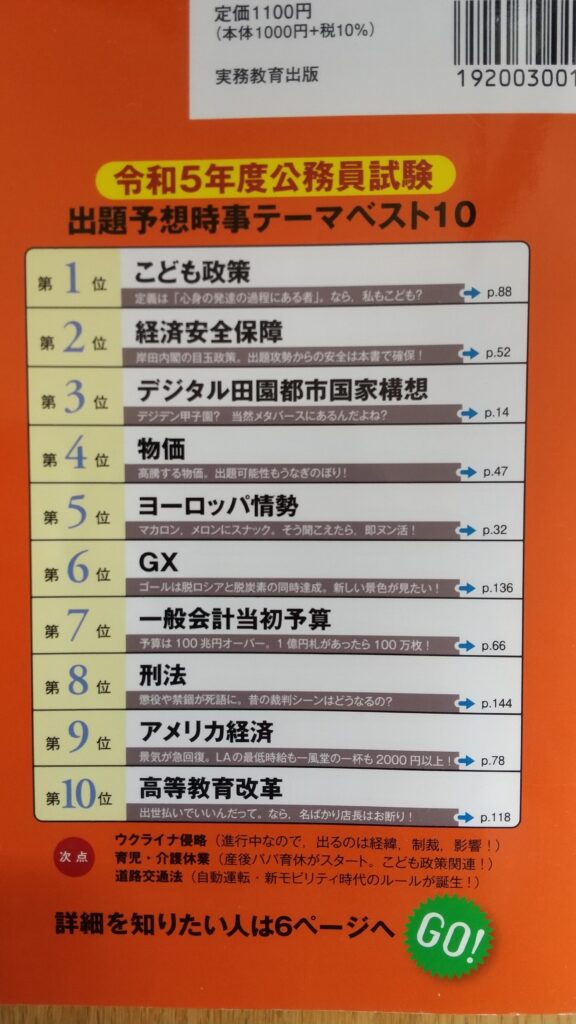

『公務員試験 速攻の時事 令和7年度試験完全対応』(実務教育出版)

- 公務員試験向けの時事問題集ですが、行政書士試験の一般知識対策に有効です。

- 重要な時事テーマを短時間で把握できます。

業務関連法(2問~3問)

『出る順行政書士 合格基本書 2025年度版』(LEC)

- 行政書士法、住民基本台帳法、戸籍法などの業務関連法を網羅しています。

- 見開き完結のレイアウトで、効率的に学習できます。

『ケータイ行政書士 基礎知識 2025』(三省堂)

- 業務関連法の基礎知識を簡潔にまとめ、○×形式で確認できます。

- 短時間での復習や確認に適しています。

情報通信・個人情報保護法(3問~4問)

『行政書士 基礎知識が得意になる本 2025年度版』(TAC出版)

- 情報通信や個人情報保護法に関する過去問と予想問題を収録しています。

- 繰り返しの問題演習で、知識の定着を図れます。

文章理解(3問)

『公務員試験 文章理解 すぐ解ける〈直感ルール〉ブック[改訂版] 2025年度版』(実務教育出版)

- 公務員試験の文章理解問題を効率的に解くための「直感ルール」を解説したテキストです。論理的な思考を必要とせず、直感的に解ける解法が紹介されているため、初心者でもスムーズに学習できます。

- 文章理解に必要なコツやテクニックが簡潔にまとめられており、特に時間が限られている試験対策にぴったりです。直感的に問題を解けるため、解答スピードも向上します。

『公務員試験 新スーパー過去問ゼミ7 文章理解・資料解釈 2025年度版』(実務教育出版)

- 公務員試験における文章理解と資料解釈に特化した問題集で、過去問を基にした演習を通じて、試験対策を効率的に行うことができます。実際の試験形式に即した問題が多く、試験の傾向をしっかりとつかめます。

- 過去問の分析を徹底的に行い、解説が非常にわかりやすい点が特徴です。文章理解の基礎から応用まで段階的に学習でき、資料解釈の問題も同時に学べるので、幅広い問題に対応可能です。

『論理でわかる 現代文 基礎編 2025年度版』(河合出版)

- 現代文の基礎から応用までを論理的に解説したテキストです。文章の構造や論理を理解しながら読む力を養えます。行政書士試験の文章理解にも役立つ内容です。

- 文章の論理的な構造を理解することに重点を置いており、現代文の読解力がしっかりと身につきます。基礎編から段階的にレベルアップできるので、初心者にも適しています。

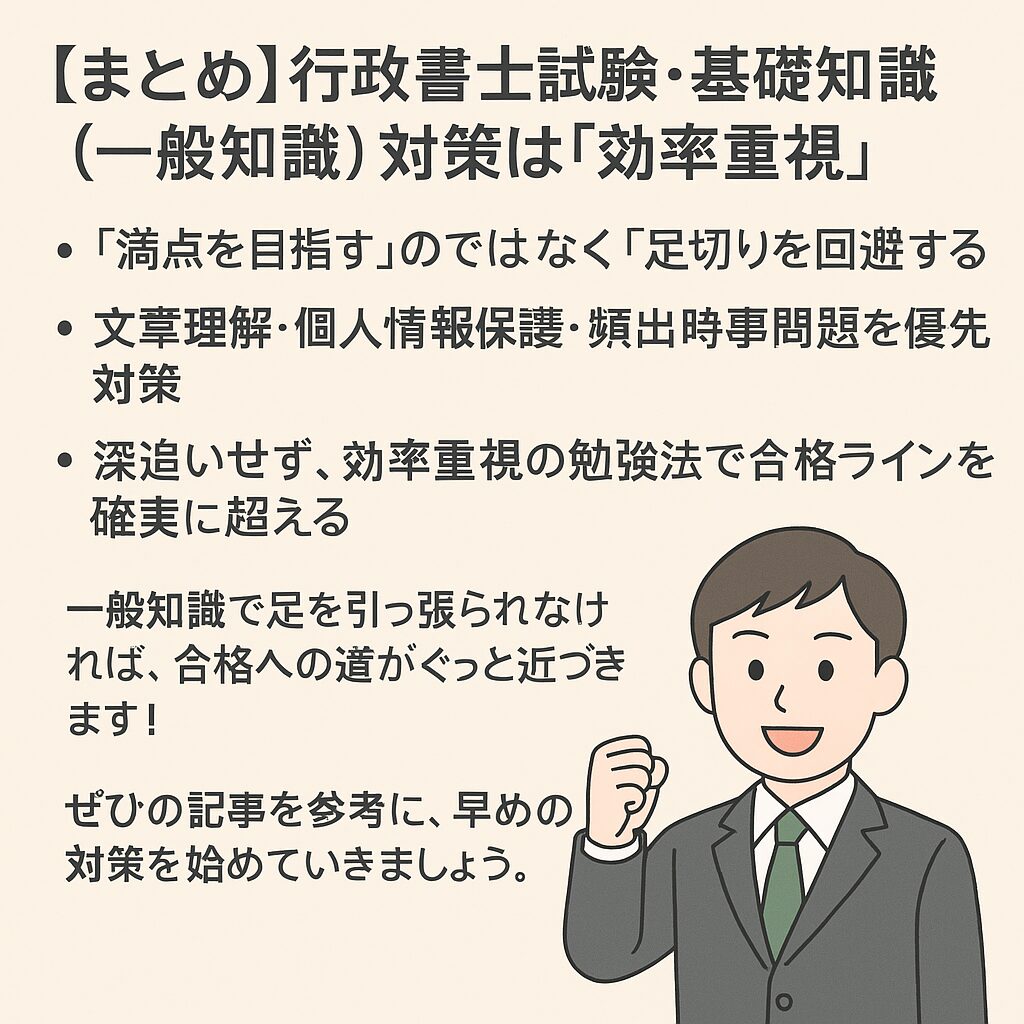

【まとめ】行政書士試験・基礎知識(一般知識)対策は「効率重視」

行政書士試験における基礎知識(一般知識)は、合格への大事な一歩ですが、ポイントは「満点を目指す」のではなく「足切りを回避する」ことです。

「足切り回避」を意識した効率的な学習法を実践することで、基礎知識の分野を確実にクリアし、合格への道を開くことができます。

合格ラインを確実に超えるためには、以下のポイントを押さえた効率的な勉強が必要です。

文章理解を優先する

文章理解は比較的安定した得点源であり、基礎知識の中でも最も効率よく得点できる分野です。

長文読解や空欄補充問題が出題され、問題の解法も一定のパターンに従うことが多いため、確実に得点を重ねていくことが重要です。

毎日少しずつ練習し、問題の解法のコツを掴むことが、足切り回避への近道となります。

個人情報保護法/業務関連法は徹底的に暗記

個人情報保護法に関する問題は毎年出題されるため、この分野を確実に得点源にすることが求められます。出題内容が固定されているため、短期間で集中的に暗記することで効率的に知識を蓄えることができます。

また、行政法・民法・記述式と並び、この分野は最優先科目となります。

時事問題の頻出テーマに絞った対策

社会・時事問題は幅広い範囲から出題されますが、出題されやすいテーマに絞った勉強が効率的です。例えば、選挙制度や少子高齢化、環境問題などの「頻出テーマ」に焦点を当てて学習することで、広範囲な知識を効率よく習得できます。

深追いせず、重要なトピックに的を絞ることが合格への鍵です。

効率重視の勉強法で足切り回避

行政書士試験の基礎知識(一般知識)は、すべての分野を完璧にする必要はありません。

足切りラインを超えることを目指し、効率的に学習を進めることが重要です。

文章理解や個人情報保護法、頻出の時事問題に重点を置き、過去問を繰り返し解くことで、合格ラインを突破する確率が格段に上がります。

早めの対策が合格への近道

試験までの時間は限られているため、早めの対策を始めることが合格を勝ち取るための秘訣です。

基礎知識の対策を早めに進めることで、他の科目の学習に余裕を持つことができ、全体的な試験対策の効果が高まります。

この記事を参考に、今から効率よく基礎知識の対策を始めていきましょう。

ご購読いただきありがとうございました。

行政書士試験の模試はいつ受ける?おすすめ模試と効果的な活用法を徹底解説【2025年版】→こちら

行政書士試験の記述式問題対策ガイド、おすすめ教材と得点のコツを徹底解説!→こちら

行政書士試験・肢別問題集の使い方完全ガイド、周回のコツ・勉強法まで徹底解説!→こちら

行政書士試験に六法は必要?効果的な活用方法と選び方を解説させていただきます。→こちら

コメント