私は、2022年にビジネス実務法務検定2級に挑戦したものの、あと一歩及ばず不合格に…。実際には69点という惜しい結果で涙をのみました。とはいえ、この不合格から得られる学びは想像以上に大きく、次回合格や次の資格挑戦への重要なヒントになりました。

この記事では、「なぜ落ちたのか」を徹底分析し、リベンジ合格を果たすための勉強法・教材・スケジュール管理までを詳しく解説します。再挑戦を考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

この記事をおすすめしたい方

- ビジネス実務法務検定2級に不合格となった人

- ビジ法2級の受験を検討されている方

- ビジ法2級に一発合格したい方

クリックできる目次

なぜ落ちた?ビジネス実務法務検定2級の不合格理由を分析

「ビジネス実務法務検定2級に落ちた理由」は複数ありますが、いずれも正しく分析して対策を立てれば克服可能です。不合格を一過性の失敗で終わらせず、次の合格へのヒントに変えていきましょう。

勉強時間が足りなかった

- 2級は3級より格段に出題範囲が広く、法律用語や条文の理解に加えて、事例形式の問題も増えるため、しっかりとした学習時間の確保が不可欠です。特に、働きながら勉強する社会人にとっては、スケジュール管理が合否を分ける重要なポイントとなります。

- 私も「1日1時間くらいやっていれば足りるだろう」と甘く見ていた結果、試験直前に焦って詰め込み、基礎の理解が不十分なまま本番を迎える羽目になりました。

- 実際、合格者の多くは100〜150時間程度の学習時間を確保しているケースが多く、コンスタントに学習を進めることが重要です。「ビジネス実務法務検定2級 勉強時間が足りなかった」という失敗は、しっかりとした学習計画で回避できます。

本試験で時間が足りなかった

ビジネス実務法務検定2級の試験は、時間配分の失敗も不合格の要因となります。

試験問題は、1問1問が長文形式であることが多く、特に事例問題では、関係者の立場や契約の内容、法律の適用条文などを整理しながら解く必要があります。「問題文を丁寧に読んでいたら、時間がなくなって最後の問題が解けなかった…」という声も少なくありません。

私も同様で、後半の問題に十分な時間をかけられず、解答の精度が下がってしまいました。

このような事態を避けるには、過去問や模擬試験を時間を計って解くトレーニングが非常に有効です。本試験と同じ90分で全問を解き切る練習を繰り返すことで、ペース感覚を養いましょう。

CBT試験方式に慣れていなかった

ビジネス実務法務検定2級は、現在CBT(Computer Based Testing)形式で実施されています。これは紙ではなく、パソコン画面で問題を解いていく方式です。

- マウス操作やクリックミスで回答を間違える

- 問題文のスクロールに手間取り、時間を消費

- 「見直しボタン」を使いこなせず、ケアレスミスを修正できない

私も、初めてCBTを受けた際に、選択肢を選んだつもりが未選択になっていたというミスを犯しました。これは紙の試験では起こりにくい、CBT特有の落とし穴です。

「CBT試験 対策」「ビジネス実務法務検定2級 CBT 失敗例」といった検索が多いのも、こうした戸惑いを持つ受験者が多いことを示しています。

可能であれば、CBT形式の模擬試験や練習環境で事前に感覚をつかんでおくのがおすすめです。

問題演習量が甘かった

ビジネス実務法務検定2級は、テキストを読んだだけでは合格できません。出題の大半は、条文や用語の理解だけでなく、実際のビジネス場面でどう法的判断を行うかという「応用力」が問われる問題です。

私も、「公式問題集を5周したから大丈夫」と油断してしまい、問題量を十分に行わなかったことが大きな敗因でした。 合格者の多くが口を揃えて言うのが、「アウトプット重視の学習の量」ということ。

具体的には以下のような方法が効果的です。

- 2冊以上の問題集でアウトプット

- 間違えた問題を「なぜ間違えたか」まで記録する

- 問題の選択肢をすべて解説できるようにする

「ビジネス実務法務検定2級 問題集だけでは不十分」といった検索ニーズもあるように、ただ解くだけでなく「理解しながら繰り返す」ことが得点アップの近道です。

合格者と不合格者の違いとは?|ビジ法2級の合否を分ける4つのポイント

ビジネス実務法務検定2級に合格する人と、惜しくも不合格となる人。その違いは、「才能」や「法学の知識量」だけではありません。勉強の方法、時間の使い方、教材の選び方、そしてモチベーションの維持法に大きな差があります。

ここでは、私自身の不合格体験や合格者の勉強スタイルをもとに、合格者と不合格者を分ける4つの違いを徹底解説します。

勉強法の差|インプットだけではなくアウトプット重視がカギ

ビジネス実務法務検定2級 合格者の勉強法で最も目立つのが、「読むだけで満足しない」姿勢です。

不合格者の多くは、テキストを1周読んで「わかった気になる」段階で満足してしまいます。

しかし合格者は、次のようなアウトプット中心の学習を徹底しています。

- 章末問題や確認テストを繰り返し解く

- 過去問を時間を計って実践的に解く

- 間違えた問題をノートやアプリにまとめて再確認

- 条文や判例の背景を自分の言葉で説明できるレベルまで理解

「解いて覚える勉強法」「問題演習中心の学習法」は、2級合格者に共通する鉄則です。

実際に「ビジネス実務法務検定2級 勉強法 おすすめ」と検索する人も多く、実践的な学習が重視されていることがわかります。

学習スケジュールの組み方|「気が向いたら」では間に合わない

合格者と不合格者の間には、学習スケジュールの意識の差も大きくあります。

不合格者の多くは、「時間があるときに少しずつ進めよう」といった漠然とした取り組み方になりがちです。その結果、勉強が後回しになり、試験直前に焦って詰め込み、記憶が定着しないまま本番を迎えてしまいます。

一方で合格者は、以下のように具体的かつ現実的な学習計画を立てています。

- 毎週の学習時間を決める(例:平日1時間、週末3時間)

- 何月までにテキストを1周、次に問題演習に入るなど、逆算型の学習計画を立てる

- スマホのカレンダーやToDoリスト、タスク管理アプリを活用する

「ビジネス実務法務検定2級 スケジュールの立て方」「勉強 いつから始めるべきか」といった検索ニーズも多く、スケジューリングが合否の鍵を握っていることは明らかです。

モチベーション管理

試験勉強は長期戦です。途中で気持ちが切れてしまう人が多い中、合格者はモチベーションを維持する工夫をしっかりしています。

具体的には次のような方法を実践している人が多いです。

- 「合格して昇進する」「キャリアチェンジにつなげる」といった目的意識を明確にする

- SNSで他の受験生とつながり、勉強記録を共有

- 合格体験談や合格後のメリットに関する記事を定期的に読んでモチベーションを高める

- 学習記録を可視化して、達成感を得る(スタディプラスやNotionなどを活用)

一方で不合格者の多くは、目的が曖昧なまま「なんとなく取っておこう」と勉強を始めてしまい、途中で失速してしまうケースが見られます。

「ビジネス実務法務検定2級 合格 メリット」や「再受験 モチベーション維持法」といった検索キーワードも、受験生の本音を反映しています。

問題集の選び方の違い

教材選びも、合格・不合格を分ける重要なポイントです。

合格者は次のような選び方をしています。

- 公式テキスト+公式問題集

- 1冊のテキスト・2冊≦問題集に絞って、何度も繰り返すスタイルを貫く

- 忙しい人はスマホ学習対応の教材を選ぶ(スタディングやTACのアプリなど)

「ビジネス実務法務検定2級 テキスト おすすめ」といった検索ボリュームも高く、「自分に合う問題集をやり込む」ことが合格の近道だといえるでしょう。

不合格からの逆転合格!次回合格に向けた戦略

ビジネス実務法務検定2級で悔しい思いをした人も、次回の試験でリベンジを果たすことは十分に可能です。実際に「69点で落ちた」など、あと1点で涙を飲んだ人ほど、次は強くなって戻ってきます。

このパートでは、実際に不合格から合格をつかんだ私が実践していた具体的な勉強法・習慣・工夫をご紹介します。

リベンジ成功者がやっていたこと

過去問・問題集を3回以上繰り返す

「1回解いて終わり」では記憶に定着しません。最低でも3回、理想は5回以上繰り返すことで、知識が定着し、試験本番でも迷いなく解答できるようになります。

特に間違えた問題は、理由まで含めて解説を理解する→再度解く→正解できたらチェックを外すというプロセスを踏むのが効果的です。

1日30分でも学習習慣を継続

まとまった時間が取れなくても、「とにかく毎日やる」ことが最重要です。

リベンジ合格者の多くが「毎日30分だけでも続ける」を習慣にしており、スキマ時間の積み重ねで確実に力をつけています。

模試で時間感覚をつかむ

時間配分の感覚が合否を左右します。

模擬試験や過去問を使い、実際の制限時間と同じ90分で問題を解くトレーニングを複数回行うことが、実戦力アップの鍵です。

「時間が足りなくなる」「焦ってミスする」といった問題も、模試を通して改善できます。

苦手分野は動画や図解で補強

民法・会社法・コンプライアンスなど、抽象的な概念や法律用語が出る分野では、動画教材や図解解説が非常に有効です。

YouTubeや通信講座の無料コンテンツを使って視覚的に理解を深めましょう。

ミスパターンを分析し「対策ノート」に記録

逆転合格者に共通するのが、「なぜ間違えたのか?」を冷静に振り返る習慣です。

「勘違い」「選択肢の読み飛ばし」「キーワードの見落とし」など、ミスの傾向を把握し、対策ノートやExcelにまとめておくことで、同じ失敗を繰り返さなくなります。

スキマ時間の有効活用法

仕事や家事で忙しくても、1日合計30〜60分のスキマ時間を有効活用することで、合格に必要な勉強量を確保できます。

- 通勤中(電車・バス)にスマホで問題演習や動画視聴

- 昼休みに5〜10問だけ過去問を解く

モチベーションを維持するコツ

不合格からの再挑戦は、気持ちの切り替えが必要です。モチベーションを維持するには、以下のような仕組みづくりが効果的です。

1.SNSやX(旧Twitter)で勉強アカウントを作る

他の受験生とつながることで、「自分だけじゃない」「みんな頑張ってる」と励まされます。

2.学習報告を投稿することで勉強習慣が定着し、コメントやいいねが継続の後押しになります。

3.進捗を見える化する(手帳・アプリ)

勉強時間や学習範囲を「見える化」することで、達成感を得やすくなります。

- チェックリストで問題集の進行度を管理

- カレンダーアプリで学習予定を可視化

- 「今日やったこと」を日記形式でメモ

4.定期的に模試を受けて実力を測る

模試や過去問による“中間テスト”を設定することで、今の実力を客観的に把握できます。

これがモチベーションアップだけでなく、次の学習計画の見直しにもつながります。

5.小さな達成感を積み重ねよう

試験合格という「大きなゴール」はすぐには手に入りませんが、「1日30分勉強した」「10問連続で正解した」などの小さな成功体験は、確実にモチベーションを高めてくれます。

「今日は頑張った」と思える日を1日ずつ積み重ねていくことが、最終的にビジネス実務法務検定2級の逆転合格という大きな成果につながるのです。

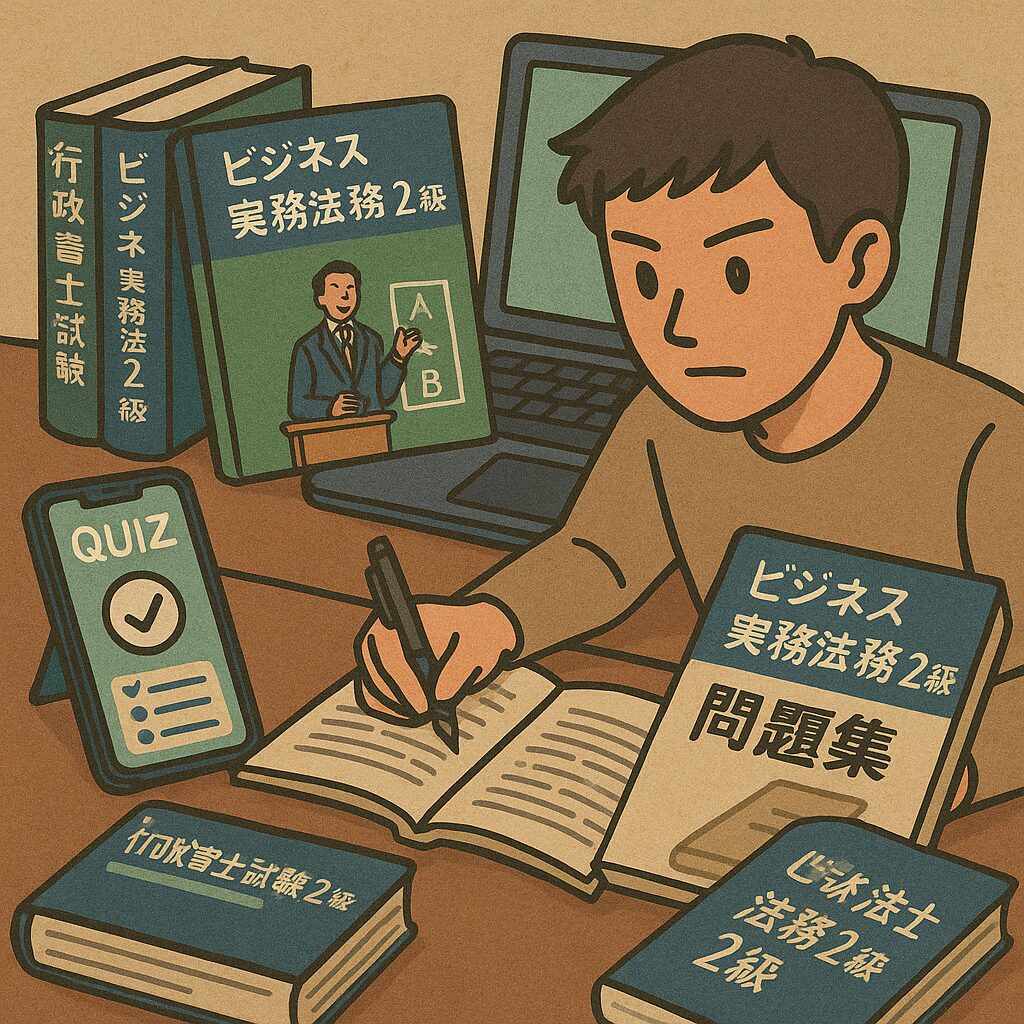

おすすめの勉強法と教材【再挑戦者向け】

ビジネス実務法務検定2級で一度不合格になってしまった方も、学習法を見直せば次回の合格は十分に可能です。

ここでは、特に再挑戦者向けにおすすめの効率的かつ実践的な勉強法や教材選びのポイントをご紹介します。

アウトプット重視の学習法|“読むだけ”から“使える知識”へ

不合格になる人の多くがやりがちな失敗が、インプット中心の勉強法に偏ってしまうことです。

つまり、「テキストを読む」「線を引く」「なんとなく覚える」といった受け身の学習にとどまってしまい、実際に問題が解けるレベルに到達しないのです。

そこでおすすめなのが、アウトプット(実践)重視の勉強法です。

- 問題を解く → 間違える → 解説を熟読 → 理由をノートにまとめる

自分がなぜ間違えたのかを言語化することで、知識が深く定着します。 - 自作問題を作ってみる

自分で問題を作ることによって、出題パターンや重要ポイントの理解が深まります。講師目線で考えることで、知識の運用力が身につきます。 - 章末問題や過去問を何度も解き直す(3〜5周が目安)

1回で終わらせず、間隔を空けて繰り返すことで記憶が定着します。

より詳しいビジ法2級攻略方法はこちから

スマホ学習やアプリの活用

社会人や忙しい学生にとって、スキマ時間の学習こそが逆転合格のカギです。最近ではスマートフォンやタブレットで学習できる便利なツールが多数登場しています。

- スタディング(STUDYing)|動画×問題演習

通勤・通学中でも視聴できる短時間動画+確認テストが好評。音声講義を倍速で聞き流すだけでもインプットになります。 - ビジ法2級の過去問アプリ

過去問をサクサク解けて、正解率や間違えた問題を自動で記録してくれる機能が便利。復習効率が高まります。 こちらから - Quizletなどの暗記カードアプリ

自分専用の暗記カードを作成したり、他のユーザーが作ったセットを使うことも可能。通勤電車の5分でも有効活用できます。

これらのツールを活用すれば、“どこでも勉強できる環境”が整い、勉強のハードルが下がるため、継続しやすくなります。

おすすめのテキスト・問題集

ビジネス実務法務検定2級では、教材の選び方が合否を大きく左右します。再挑戦者は、「理解しやすさ」「繰り返しやすさ」「演習量」に注目して選ぶのがおすすめです。

おすすめの教材3選

テキストは1冊、問題集は2冊≦に絞って“繰り返す”方が効果的!

複数の教材を同時に手を出すよりも、相性のよい1冊を何度も繰り返す方が知識は深く定着します。

通信講座や動画教材のメリット・デメリット

市販のテキスト・問題集に加えて、オンライン通信講座や映像教材を活用するのも効果的です。特に、独学で挫折した人や、短期間で合格を目指す人に向いています。

- 短時間で効率よく学べる

プロ講師による要点解説や、出題傾向に特化した講義で、最短距離で合格力が身につきます。 - すきま時間でも学習しやすい

スマホで講義が視聴できるので、忙しい社会人でも継続しやすい。 - 初心者でもつまずかずに理解できる

図解・具体例を交えた丁寧な解説で、法律に不慣れな人でも安心です。

- 一定の費用がかかる(数千〜数万円)

無料のYouTube講義もありますが、本格的な通信講座はそれなりにコストがかかります。 - “見て満足”になりがち

映像講義だけに依存せず、必ず問題演習とセットで学習することが重要です。

おすすめ講座

アウトプットは講座を取得しても自分でこなさなければなりませんが、初学時や初回インプットに講座受講はおすすめです。LECで12000円、オンスクは月額単位での受け放題で低価格です。

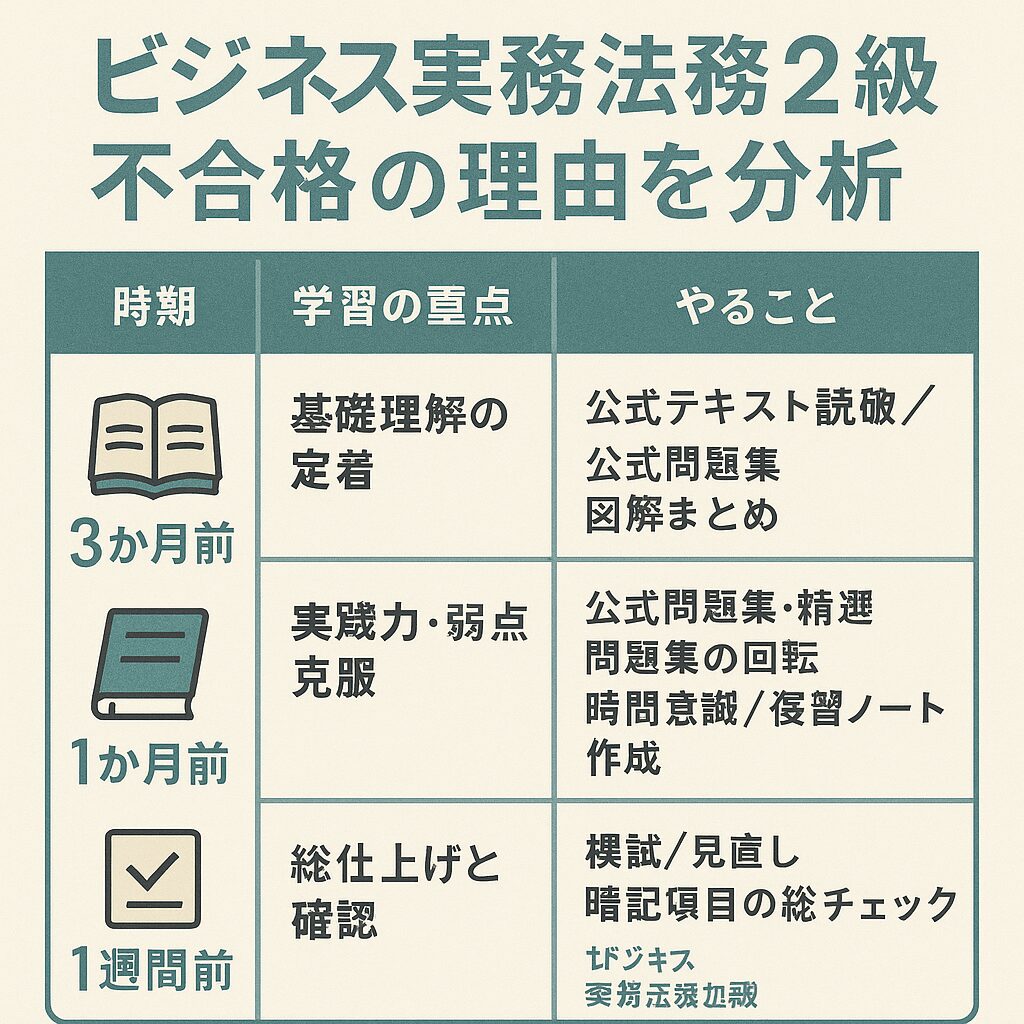

次こそ合格!再受験に向けたスケジュール例

ビジネス実務法務検定2級を再受験するなら、試験日から逆算した学習計画を立てることが合格へのカギです。自己流ではなく、確実に成果の出るスケジュール管理が求められます。

特に社会人の方は時間のやりくりが難しいため、“3か月前からの逆算学習”を目安に戦略的に進めましょう。

試験日から逆算した学習計画

| 時期 | 学習の重点 | やること |

| 3か月前 | 基礎理解の定着 | 公式テキスト読破/公式問題集/図解まとめ |

| 1か月前 | 実践力・弱点克服 | 公式問題集・精選問題集の回転/時間意識/復習ノート作成 |

| 1週間前 | 総仕上げと確認 | 模試/見直し/暗記項目の総チェック |

試験3か月前(基礎固めフェーズ)

- 使用教材:公式テキスト+公式問題集

- 学習時間の目安:週7~10時間(1日1〜1.5時間)

- 公式テキストを1周+公式問題集1周

- 分からない用語や判例はノートに整理

- 各章のポイントを図解・箇条書きでまとめる

この時期は“わかったつもり”を避けるための理解重視が重要です。演習はまだ焦らず、土台作りに専念しましょう。

試験2か月前(演習フェーズ)

- 使用教材:公式問題集1冊

- 学習時間の目安:週10~12時間(平日1時間+休日3時間)

- 公式問題集を回転させる(全体を網羅的に)

- 間違えた問題には必ず「理由」を書き込む

- 苦手なテーマをリストアップ

この時期はアウトプット学習への切り替えが肝心です。「解いて、間違えて、復習する」ことで知識が定着していきます。

試験1か月前(実戦フェーズ)

- 使用教材:公式問題集+精選問題集

- 学習時間の目安:週12~15時間(休日を活用)

- 公式問題集+精選問題集を回転させる

- 間違えた問題を「復習ノート」にまとめる

- 苦手分野を集中的に復習(YouTubeや動画教材も活用)

試験1週間前(総仕上げフェーズ)

使用教材:模試、暗記カード、総まとめノート

- 市販の模試または過去問を使って模擬試験(最低3回)

- 「間違えた問題の再チェック」と「暗記分野の総復習」

- 試験当日の流れをシミュレーション(持ち物・CBT受験注意点確認)

この時期は焦らず、「できることを確実にする」ことが合格の近道です。新しいことに手を出すより、これまでの総復習を優先しましょう。

試験直前期の過ごし方|焦りを減らし、パフォーマンスを最大に

試験直前の1週間〜前日は、メンタル・体調管理も含めて「ベストな状態で本番を迎える準備」をしましょう。

- ノートや暗記カードをざっと確認(詰め込みNG)

- 試験会場までのアクセスを再確認

- 必要な持ち物(受験票、身分証、時計など)の準備

- 朝食はしっかり取る(低血糖・集中力低下を防ぐ)

- 早めに会場に着くように出発

- スマホ学習で要点だけを再フォームの始まりあく確認

不合格でも落ち込まないで!得られたものとこれからの可能性

ビジネス実務法務検定2級に不合格だったとしても、その努力と学習は決して無駄ではありません。

一度の結果に落ち込まず、これまでに得た知識や経験を糧に、次に活かしていくことが何よりも大切です。

知識は決して無駄にならない

試験結果がどうであれ、勉強を通じて身についた法律知識や実務知識は、確実にあなたの中に残っています。

ビジ法2級では以下のような実務に直結する内容が学べます。

- 契約書の基本構造やリスク管理

- コンプライアンスと企業倫理

- 知的財産権や個人情報保護

- 債権・債務の処理、法的な責任の所在

これらは試験に限らず、ビジネスの現場や日常生活の中で非常に役立つ知識です。「試験に落ちた=ゼロ」というわけではなく、あなたはすでに多くの“武器”を手にしているのです。

法律知識が仕事や日常生活に活かせる

ビジネス実務法務検定2級の勉強で得た法律知識は、実際の業務や私生活で即戦力として活用できます。

- 契約書や発注書の確認ができるようになる(リスクの早期発見)

- 社内の規定・就業ルールの読み解きがスムーズになる

- 取引先とのやり取りで法的リテラシーをアピールできる

- トラブル発生時の対応策を冷静に考えられる

特に総務・人事・営業・管理部門などでは、法務知識があるだけで信頼性が大きく向上します。

- 消費者契約法やクーリングオフ制度を理解して無駄な損を防ぐ

- ネットショッピングのトラブル対応で冷静に判断できる

- 個人情報保護やSNS発信のリスクを理解して安全に行動できる

このように、法律リテラシーは、現代社会を生き抜くための“教養”でもあります。

再挑戦が評価される場面もある

たとえ一度不合格だったとしても、それを糧にして再びチャレンジする姿勢は、多くの場面で高く評価されます。

- 一度失敗しても諦めずに取り組む「継続力」

- 計画性や自己管理能力の高さ

- 自分の弱点を分析し、改善に取り組む姿勢

- 目的意識と成長意欲

採用面接や昇進・異動面談の場で、「○○資格に再挑戦中です」「前回は69点で悔しい思いをしましたが、次回合格を目指して計画的に勉強しています」と伝えれば、“努力できる人”として強く印象づけることができます。

不合格は“通過点”。本当のゴールは「成長すること」となります。

まとめ|ビジネス実務法務検定2級、不合格から学ぶことは多い!

たとえ一度ビジネス実務法務検定2級に不合格となってしまっても、そこから得られる気づき・反省・学びの数々は、合格した人以上に深い財産になることがあります。

多くの合格者も、初回で不合格を経験し、次回の受験で「学習法を変えた」「スケジュールを見直した」「弱点を徹底的に潰した」などの工夫によって、確実にレベルアップした結果、合格を勝ち取っています。

私も、結果的には2度の受験を経験しましたので、学習期間も長くなってしまいました。しかし、他の一発合格した資格に比べ知識としてビジネス法務検定2級の知識が一番残っていると思いますし、2度目の合格点が97点で自信や勉強癖がついたこともあり、行政書士資格を目指すことになりました。

ご購読ありがとうございました。

コメント