行政書士試験において「文章理解」は、基礎知識分野の中でも得点源になりうる重要なパートです。しかし、「文章理解が全然できない」「時間が足りない」「選択肢が全て同じに見える」と悩む受験生も多いのではないでしょうか。

私は令和5年度の行政書士試験に一発合格できましたが、文章理解がとにかく苦手でした。例えば文章理解の過去問を解いてみると、3問中良くて1問正解、ほぼ全滅というレベルでした。それでも本試験では、3問中2問正解できましたので訓練次第でなんとかなると思います。令和5年度の文章理解はほとんどの方が全問正解できていると思いますのでやはり私は苦手だったのだと思います。

この記事では、文章理解に苦手意識のある方へ向けて、問題のパターン別の攻略法や具体的な勉強法、通信講座・市販参考書のおすすめまで、徹底的に解説します。

この記事をお勧めしたい方

- 文章理解が苦手

- 文章理解の過去問で、3問中1問しか正解できない

- これから基礎知識対策を始める方

クリックできる目次

行政書士試験における文章理解

行政書士試験の足切り(基礎知識で40%<)を避けるためどうしても文章理解で、できれば3問、最低でも2問正解する必要があります。

基礎知識の足切りを必ず避ける

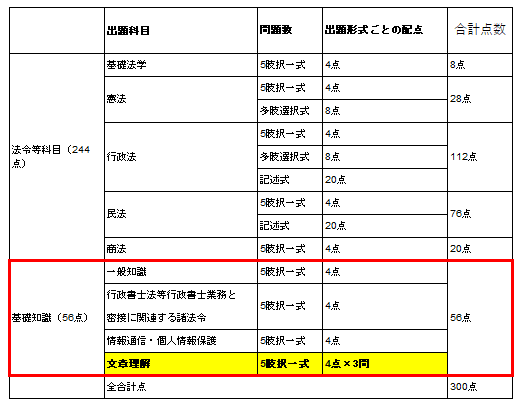

行政書士試験では、法律科目(憲法・民法・行政法など)だけでなく、「基礎知識」も重要な科目として出題されます。基礎知識の配点は全体で60点ですが、そのうち24点以上(40%)を得点しなければ即不合格となる『足切り制度』が設けられています。

この足切りラインを突破するためにカギを握るのが、「文章理解」です。文章理解は一般知識の中で3問(各4点×3=12点)出題されるため、全体の約20%を占める重要パートです。

仮に政治・経済・情報などの知識問題で得点が伸び悩んでも、文章理解で確実に点を取れれば、足切り回避の大きな支えになります。つまり、文章理解を苦手なまま放置しておくと、合格のチャンスを自ら減らしてしまうことになるのです。

基礎知識の詳しい記事はこちらから

得点目標

行政書士試験において文章理解は「得点しやすい」ジャンルとしても知られており、しっかりと対策を行えば3問中2問正解(8点)以上は確実に狙える分野です。

2問正解できれば、一般知識24点の足切りラインのうち、すでに1/3をカバーできる計算になります。残りの知識問題で16点(8問)取れば、足切りクリアとなるため、文章理解の攻略は合格への大きな後押しとなります。

また、文章理解で満点を狙うことができれば、他の知識問題の負担を大きく軽減でき、全体として安定した得点バランスが実現できます。その意味でも、文章理解は「落とせない」だけでなく「積極的に得点を狙うべき科目」として位置づけましょう。

文章理解の問題パターンと傾向

- 空欄補充問題:文中の空欄に入る適切な語句・文を選択肢から選ぶ形式です。空欄の前後を論理的に読み取り、文全体の流れを正確に理解しているかが問われます。表面的な文脈読みではなく、筆者の意図や論理展開に沿った語句選びが必要です。接続詞や因果関係に注意を払うのがポイントです。

- 要旨把握問題:与えられた長文の中から筆者の主張や論点、趣旨を読み取る問題です。特に評論的な文章や抽象的なテーマが出題されることが多く、段落構成や論理の流れを把握する力が試されます。本文を一語一句読むよりも、「何が言いたいのか」を見抜く読解力が求められます。

- 並べ替え問題:複数の文がバラバラに並んでおり、それを正しい順番に並べ替える形式です。論理的な展開(起→承→転→結)、接続詞の流れ、指示語(それ、この、あれ)などをヒントに、文章全体の構造を組み立てる力が必要です。試験本番では、最初と最後の文を特定することが攻略の鍵となります。

近年の行政書士試験では、文章理解の問題においては空欄補充問題や並べ替え問題が出題されておりますが、やはり要旨把握問題も対策はしておいた方がよいと思います。

要旨把握問題において、普通に国語の出来る方は、対策なしでも本試験に対応できるでしょうが、私のような苦手な人は、対策しなければ間違いなく落とします。

文章理解ができない人向けコツ

指示語や接続詞がポイン

文章理解の読解力を高めるうえで、最も重要な視点の一つが「論理の流れを読む力」です。その中でも、「それ」「このように」「しかし」「つまり」などの指示語・接続詞に注目することで、文章構造を論理的に把握しやすくなります。

たとえば、「しかし」「一方で」などの逆接は、前後の内容が対立していることを示し、「したがって」「なぜなら」などの因果関係を示す接続詞は、論理的な因果のつながりを読み取る手がかりになります。接続詞の種類(順接・逆接・因果・対比・例示など)を意識して読むクセをつけましょう。

また、指示語(それ・この・あれなど)は、直前の文脈と結びついており、どの部分を指しているかを正確にたどることで、設問に対する理解度も大きく変わります。

設問から読む

文章を読む前に設問を先に確認することで、本文の中で注目すべきポイントを事前に把握できます。

たとえば、「筆者の主張は?」「空欄に入る適切な語句は?」「文の順序として正しいものはどれか?」といった出題の意図を意識することで、読みながら答えの手がかりとなる部分を効率的に探すことが可能です。

これは「目的を持って読む」ことで、意味のない読み飛ばしや、本文全体に時間を使いすぎるミスを防ぐ効果もあります。限られた試験時間の中では、この戦略的な読み方が非常に効果的です。

要旨把握問題のテクニック

要旨問題では、「主張→理由→例示」という文章の構造を意識することが重要です。筆者が何を主張し、それを裏付ける根拠(理由)、さらに具体的な事例(例示)という順で論理が展開されることが多いため、この流れを把握する訓練をしておきましょう。

また、多くの文章では段落の冒頭または末尾に筆者の主張が現れることが多いため、段落構造に着目することも有効です。「抽象→具体」の流れで話が展開される傾向にも注意しましょう。

並べ替え問題のテクニック

バラバラになった複数の文を正しい順に並べる並べ替え問題では、以下のポイントに注目しましょう。

- 時間軸の流れ(過去→現在→未来など)

- 因果関係(原因→結果)

- 対比構造(肯定→否定など)

- 接続詞や指示語の使い方(文の前後関係を明示)

特に「最初に来る文」と「最後に来る文」を見抜ければ、他の文の並びも絞り込みやすくなります。

接続詞の位置や代名詞の有無などにも着目して、論理的に整合性のある流れを組み立てていきましょう。

空欄問題のテクニック

空欄補充問題では、空欄の直前・直後の文章だけでなく、段落全体の文脈を読むことが非常に重要です。部分的にではなく、「この語句・文が入ることで、文章全体の論理が成立するか?」という観点で選択肢を検討するようにしましょう。

また、空欄に適した語句を選ぶ際は、接続詞・因果関係・対比の有無などをヒントにすることで、正答率がぐっと上がります。たとえば「つまり」や「したがって」で始まる選択肢が空欄に合うかどうかは、その前後の論理が一致しているかで判断しましょう。

練習問題をたくさんこなす

文章理解の得点力を上げるには、最終的には「慣れ」がものを言います。苦手意識のある人ほど、毎日コツコツと文章理解の問題を解き、設問パターンに慣れることが最も重要です。

1日1問からでもOK。特に過去問や本試験形式の問題集を活用しながら、時間を測って解く習慣をつけましょう。10分以内で読み切り、正解を導けるようになることが理想です。

また、解説を読む際には「なぜこの選択肢が正解なのか」だけでなく、「なぜ他の選択肢が誤りなのか」を徹底的に確認することで、読む力と論理的な判断力が身につきます。

行政書士試験の文章理解対策

文章理解の対策はいつ始める

文章理解対策は、できるだけ早く始めることが重要です。文章理解のスキルは一朝一夕では身につきません。語彙力、論理的思考力、読解スピードといった複数の要素が関わるため、長期的なトレーニングが必要です。

具体的には、行政書士試験の学習を始めた初期段階から文章理解の演習を取り入れることで、他の科目に悪影響を与えることなくバランスよく力をつけることができます。また、直前期になって慌てて対策をすると、他の重要科目の勉強時間を削ることになり、合格の可能性を下げてしまいます。

おすすめ通信講座

文章理解を独学で克服するのが難しいと感じる方は、通信講座を活用するのも有効です。以下は特におすすめの講座です。

【アガルートアカデミー】以下アガルートページ引用

基礎知識で出題される文章理解につき各種レベルの設問と解説で、短時間で行政書士試験合格レベルの読解力を身につけることを目的としており、4つの問題形式(内容合致、要旨把握、空欄補充、文章整序)で、教材を画面に映し込みながら文章理解の「解き方」、点の「取り方」を丁寧に解説していきます。やみくもに問題文を読み込むだけではなく、着実な解法を身につけ、文章理解を得意科目にすることができます。

アガルート文章理解講座【LEC東京リーガルマインド】以下LECページ引用

一般知識科目の基準点(14問中6問)を突破するためには、例年3問出題される文章理解を確実に得点するのが近道です。

本講座は、各回14問、合計28問の、「並べ替え」「空欄補充」から「要旨把握」まで様々な形式のオリジナル問題で文章理解の問題の解き方を学びます。

解法テクニックをお話ししていくとともに、法令科目の長文問題、多肢選択式問題、記述式問題にも応用できる力を身につけます。

LEC文章理解講座おすすめ市販問題集

行政書士試験の文章理解対策として、特に効果的なのが公務員試験向けの参考書です。公務員試験でも同様の出題形式が多く、問題の質や解説の精度も非常に高いため、行政書士受験生にとっても有効です。

以下の2冊は、特に多くの受験生から高評価を得ているおすすめ問題集です。

『公務員試験 文章理解 すぐ解ける〈直感ルール〉ブック[改訂版] 2025年度版』(実務教育出版)

- 出題形式ごとの「解き方の型」が体系的にまとめられており、直感的に正解を導き出すコツが学べる構成。

- 空欄補充・並び替え・要旨把握といった文章理解の全出題パターンを網羅。短期間で実力を伸ばしたい人に最適です。

『公務員試験 新スーパー過去問ゼミ7 文章理解・資料解釈 2025年度版』(実務教育出版)

- 膨大な演習量と丁寧な解説が特徴。中級者〜上級者向け。

- 過去問をもとにしたハイレベルな問題で、実戦力と応用力を養うことが可能です。

これらの問題集は、繰り返し解くことで「読解スピード」「設問処理能力」「論理的な読み取り力」が着実に身につきます。文章理解に苦手意識のある方でも、これらの教材を丁寧にこなすことで、確実に得点源に変えることができます。

文章理解の学習で注意すること(法律科目優先)

行政書士試験における文章理解の重要性は非常に高く、得点源にもなりうるパートですが、あくまで主軸は「法律科目」であることを忘れてはいけません。合格ラインである180点を突破するためには、行政法・民法・憲法・会社法といった法律系科目で安定的に高得点を取ることが最優先事項です。

なぜ法律科目が優先なのか?

文章理解は確かに足切り回避や加点には役立ちますが、全体の得点配分で見ると、法律科目が全体300点中244点(約80%)を占めています。つまり、どれだけ文章理解や一般知識で得点しても、法律科目の点数が低ければ合格は不可能です。

また、法律科目の理解が深まることで、記述式問題にも対応できるようになり、さらに得点を伸ばせる可能性が広がります。逆に、文章理解だけに時間をかけすぎてしまうと、本来最も学習時間をかけるべき法律科目の勉強が疎かになり、合格から遠ざかってしまいます。

バランスの良い学習戦略を立てる

文章理解対策は、法律科目の学習と並行して行う「補助的な位置づけ」で計画を立てるのが理想です。例えば、長時間の六法学習で集中力が切れたときに文章理解問題を解いたり、スキマ時間に文章理解の演習を行ったりと、勉強のリズムを整えるサブ教材として活用するとよいでしょう。

また、文章理解は感覚的な要素も含むため、法律のように理詰めで積み上げる学習とは少し異なります。毎日短時間でも継続してトレーニングを積むことで、徐々に読解力やスピードが向上していきます。

文章理解は「やりすぎ注意」

文章理解は、確実に点を取りたい重要パートですが、法律科目の学習を圧迫するほど対策に時間をかけすぎるのは本末転倒です。全体の学習時間配分を意識しつつ、短時間でも効果的にスキルアップできるよう工夫しながら対策を行いましょう。

文章理解で8〜12点を安定して取れれば、合格に向けて大きなアドバンテージとなります。あくまでも「法律科目が本体、文章理解は補助」として、戦略的に学習を進めることが成功の秘訣です。

文章理解対策におけるQ&A

A1. 文章理解はセンスや読書習慣が影響する分野ではありますが、正しい方法で学習すれば、1日10〜15分の演習を毎日継続するだけでも、3か月〜半年で大きな成果が出ます。特に空欄補充や並び替えの「型」を覚えれば、安定して得点を狙えるようになります。

A2. 行政書士試験の文章理解は、公務員試験やセンター試験(共通テスト)の現代文と非常に似ています。そのため、公務員試験向けの参考書・問題集を活用するのが非常に有効です。特に実務教育出版の2冊は構成・解説ともに優れており、多くの合格者が使っています。

A3. 本試験では、1問あたりにかけられる時間が限られています(1問約3〜4分)。そのため、「正確さ」と同時に「スピード」も求められます。時間を測って練習する習慣をつけることが大切です。読み直しを減らすためにも、接続詞や指示語に注目して論理構造を捉える訓練をしましょう。

A4. 一定の効果はありますが、試験対策としてはやや遠回りです。評論文や論理的文章に慣れるという意味では良いのですが、本試験の設問形式に慣れることの方が圧倒的に重要です。過去問や予想問題を繰り返し解いて、形式に即した読解力をつけましょう。

A5. 誰しも最初は苦手です。文章理解はトレーニングによって徐々に「読める」「解ける」実感が湧いてくる分野です。まずは短めの問題から始めて、自信をつけることが大切です。成功体験を積み重ねることで、自然と苦手意識も薄れていきます。

まとめ

行政書士試験における文章理解は、配点こそ小さいものの、足切り回避に直結する重要な科目であり、確実に得点できる「穴場」のような存在です。

「しっかり対策すれば差をつけやすい分野」でもあります。特別な読解力やセンスが必要なのではなく、出題形式に慣れ、論理的に読む技術を身につけることがポイントです。

本記事で紹介した「問題パターン別の解法」や「具体的な勉強法」、「市販参考書の活用法」などを参考に、まずは1日1問から取り組んでみてください。特に、接続詞・指示語のチェックや時間を意識した演習はすぐに効果が出やすく、やる気にもつながります。

また、法律科目とのバランスを取りながら、スキマ時間を活用して文章理解の演習を習慣化すれば、苦手意識も次第に薄れ、本試験では得点源として活躍してくれるはずです。

文章理解は「伸びしろの大きい科目」です。正しい対策で、自信を持って試験本番に臨みましょう!

最後に、私は今でも文章を読むことが苦手です。それでも、本試験で2問正解できましたし、合格のためには苦手でも不得意でも正解しなければなりません。

文章理解の苦手な方の気持ちが良くわかるので、みなさんも文章理解の対策をし試験を乗りきってほしいと思います。

ご購読いただきありがとうございました。

コメント