行政書士試験を目指す受験生が「憲法が難しすぎる…」と感じておられるかもしれません。

特に法律初学者にとっては、条文の抽象性や判例の理解がハードルとなり、勉強が思うように進まないことも少なくありません。

私は、令和5年度の行政書士試験に合格できましたが、当時憲法の学習がとても苦手で嫌で仕方がなかった覚えがあります。とはいえ、憲法を捨て科目にすることができないことも現実です。

本記事では、行政書士試験における憲法の重要性と出題傾向を解説したうえで、「どのように憲法を攻略していくか」という勉強戦略や具体的対策法を、わかりやすくご紹介します。

憲法に挫折しかけている方も、ぜひ最後までご覧ください。

この記事をお勧めしたい方

- 憲法の勉強を始める方

- 憲法科目が苦手な方

- 憲法を難しいと感じる方

クリックできる目次

行政書士試験における憲法

ここでは、憲法科目の配点や傾向、本試験で目指したい目標についてお伝えさせていただきます。

配点と位置づけ

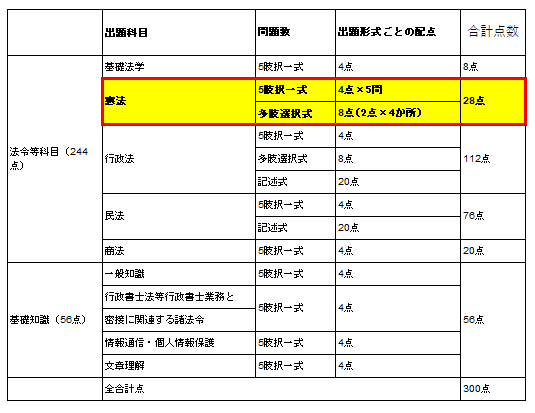

行政書士試験において、憲法は「法令科目」に含まれる主要5科目のひとつです。具体的には、基礎法学・憲法・行政法・民法・商法(会社法)の中で、憲法単体では5問(5肢択一式)出題され20点分に相当します。

行政書士試験では、180点で合格となりますが、憲法科目を完全に捨てることはできません。

つまり、憲法は出題数こそ少ないものの、試験全体の合否を左右する重要科目のひとつだと言えます。

憲法科目の構成

憲法科目の構成は以下の構成となります。

総論

憲法の基本的な仕組みや考え方に関する分野です。

「憲法とは何か」「立憲主義とは」「法の支配とは」など、抽象的・理論的なテーマが中心になります。

行政書士試験では総論の出題は少なめですが、他の法令科目との関係性や、法的思考力を測るうえで基盤となるため、基礎的理解は欠かせません。

人権

もっとも出題頻度が高いのがこの人権分野です。

「思想・良心の自由(19条)」「信教の自由(20条)」「表現の自由(21条)」「財産権(29条)」など、日本国憲法が保障する基本的人権に関する知識と判例理解が求められます。

特に、違憲審査基準や判例のロジックを問う問題が増加傾向にあるため、表面的な暗記では対応できません。

統治機構

「国会(41条〜64条)」「内閣(65条〜75条)」「裁判所(76条〜82条)」「天皇(1条〜8条)」といった、国家機関の役割と相互関係を扱う分野です。

統治分野は、条文ベースの出題が多く、比較的点が取りやすい領域でもあります。条文をしっかり読み込んでおけば、確実に得点源になります。

出題の傾向

近年の行政書士試験では、憲法分野がやや難化傾向にあります。

とくに顕著なのが、判例問題のレベルアップです。

従来は「判例の結論を知っていれば正解できる」ような問題が多かったのですが、近年では以下のようなより深い理解が求められる出題が増えています。

- 判例の趣旨・理由付けまで理解していないと解けない問題

- 憲法の条文と判例を組み合わせて考察するような応用問題

- 選択肢がいずれも「それっぽい」ため、細かい知識がないと判断できない問題

これにより、判例の読み込みが甘いと得点が安定しなくなります。

また、条文に関しても、「表現の微妙な違い(例えば『保障する』と『保護する』)」などを問うひっかけ問題も多く、注意深く読み解く力が問われています。

目標としたい点数

私は、憲法での目標点数は、5問中2問正解(=8点)を基準としたらよいと考えます。現に私は、令和5年度の本試験で憲法が2問正解で合格出来ました。

満点を取る必要はありませんが、1問の正解では失点が大きく、合格可能性が著しく下がるため、安定して2問以上得点できる状態を目指すべきです。

特に、「人権」「統治」の基本判例や重要条文は繰り返し出題されるため、過去問や肢別問題集を徹底的に演習することが得点アップの近道です。

より詳しい科目別点数目標はこちらから

難化傾向を考えると、3問~4問の正解を目指すとなると、かなり学習時間を取られることになりそうです。

憲法の学習に向いている人

憲法の勉強は、論理的に文章を読み解く力が問われるため、以下のようなタイプの人に向いています。

- 本を読むのが好きな人

- 論理的な考え方が得意な人

- 社会問題や法的議論に興味がある人

判例文や条文は、文章が抽象的・長文であることも多いため、「読むことに抵抗がない人」ほどスムーズに学習を進められます。

一方で、私のように「難しい言葉にアレルギーがある」「文章を読むのが苦痛」という人は、学習が苦しく感じることもあるでしょう。

そのような方には、以下のような工夫をおすすめします。

- 要点だけを図解で示してくれる参考書を使う

- 難しい判例を動画や講義で解説してもらう

- 具体例や判決の背景から理解するアプローチを取る

つまり、学習スタイルを工夫することで、誰でも憲法を得点源に変えることが可能です。

憲法の勉強方法

行政書士試験の憲法は、限られた出題数ながらも難易度が高く、対策を間違えると失点につながりやすい科目です。

ここでは、「条文・判例・過去問」という3つの軸を中心に、効率よく得点力を伸ばすための勉強法を解説します。

条文対策|100条前後の条文は丸暗記できる!

行政書士試験の憲法対策において、まず着手すべきは「条文の暗記」です。

暗記と言っても記述がないため、民法や行政法の条文暗記よりも少し楽にできます。

憲法は全部で100条ほどと条文数が少なく、民法(1000条超)や行政法に比べて圧倒的に範囲が狭いのが特徴です。

特に以下のような条文は、頻出かつ正確な知識が問われやすいため、繰り返し音読・書写・六法チェックなどで確実に記憶しましょう。

- 第13条:個人の尊重と幸福追求権

- 第21条:表現の自由

- 第31条:適正手続(デュー・プロセス)

- 第76条以降:裁判所、司法権に関する条文

- 第7条:天皇の国事行為(統治分野で頻出)

また、条文の語尾や表現の微妙な違い(例:「保障する」vs「保護する」)が問われることもあるため、逐語的に暗記するのが理想です。

条文の覚え方としては以下の方法が効果的です。

- 六法にマーカーを引いて音読する

- スマホアプリで通勤中にスキマ学習

- 憲法条文を書いて覚える「条文書き取りノート」を作る

「条文は憲法の土台」です。判例の理解や問題演習の前に、まずこの基礎をしっかり固めましょう。

判例対策|代表判例を「理由まで」理解することがカギ

行政書士試験の憲法では、判例に関する出題が非常に多く、試験の合否を左右する重要分野です。

単に「違憲か合憲か」といった結論を知っているだけでは不十分で、「なぜそのような判断に至ったのか」まで理解しているかが問われます。

出題頻度が高い判例には以下のようなものがあります。

- 津地鎮祭事件(信教の自由・政教分離)

- 三菱樹脂事件(思想・良心の自由)

- 愛媛玉串料訴訟(政教分離原則)

- チャタレイ事件(表現の自由とわいせつ文書)

- 薬事法距離制限違憲判決(経済的自由と規制)

勉強のポイントは、「判決文の難解な全文を読むこと」ではなく、テキストに掲載されている要約やポイントだけを確実に理解することです。

- テキストに載っている判例を中心に

- 判例の背景、争点、結論、理由の4点を整理する

- 音声教材やYouTubeなどの「判例解説動画」を活用する

判例を「数多く覚えよう」とするのではなく、「頻出判例を深く理解する」ことが合格への近道です。

過去問対策|肢別過去問で繰り返しアウトプット!

条文と判例のインプットができたら、次は過去問演習で知識をアウトプットする段階です。

行政書士試験の憲法では、判例知識・条文解釈問題などがバランスよく出題されるため、過去問で出題パターンに慣れておくことが非常に重要です。

特におすすめなのが、肢別過去問(1肢ずつ○×で解く形式)です。

メリットは以下のとおり。

- 1日数問から短時間で学習できる

- 知識の抜けや誤解に気づきやすい

- 頻出論点を繰り返し学習できる

- 間違えた問題には必ず印をつけて、数日後にもう一度解く

- 正解でも迷った問題は「理解があいまい」なので復習

- 判例問題では「結論だけ」ではなく、なぜ○なのか×なのかを説明できるように

過去問は、知識の定着と実戦力を高めるための最も効果的なツールです。

合格者の多くが「肢別過去問を5周以上繰り返した」と語っており、合格に直結する学習法であることは間違いありません。

憲法の勉強の注意点

行政書士試験における憲法は、「興味深いが学習の沼にハマりやすい科目」です。

特に判例や理論的な内容が多いため、真面目な受験生ほど時間をかけすぎてしまう傾向があります。

しかし、合格を目指すうえでは“効率重視”が鉄則。ここでは、憲法を学ぶ際に注意すべきポイントを3つご紹介します。

判例に時間をかけすぎない|合格に必要な判例だけを選んで学ぶ

憲法の判例は非常に奥が深く、文章を読むことが好きな人は興味を持ちやすい分野です。

判決文そのものがドラマチックだったり、社会的影響が大きかったりするため、読み物として面白いと感じてしまう人も少なくありません。

ですが、行政書士試験は「学術試験」ではなく「資格試験」。

判例集を熟読することや、100以上の判例を網羅することは、時間と労力の割に得点には直結しづらいです。

特に以下のような学習は注意が必要です。

- 分厚い判例集を最初から読み込む

- マニアックな判例まで覚えようとする

- 判例の全文を精読しようとして挫折する

これらは合格に必要なスキルとはズレた努力になりがちです。 重要なのは、「テキストに載っている代表判例だけを確実に押さえること」。

たとえば、以下のような「頻出判例」に絞って対策するのがベストです。

- 津地鎮祭事件

- 愛媛玉串料訴訟

- 表現の自由に関するチャタレイ事件

- 政教分離・信教の自由に関する判例

これらを「背景」「争点」「結論」「理由」の4点に絞って理解すれば、十分に合格レベルに達します。

判例学習は深く掘り下げるより、「浅く広く・確実に」を意識しましょう。

暗記で乗り切れる範囲は完璧に仕上げる

行政書士試験の憲法では、「統治機構」に関する問題は比較的シンプルで、条文の知識で正解できることが多いです。

特に重要なのが、憲法第7条(天皇の国事行為)です。

この条文は非常に出題頻度が高く、「天皇の行う国事行為の内容を問う肢」がよく出題されています。

第7条は13項目に分かれていますが、項目数が限られており、語句も明快なため、暗記が効果的です。

また、統治分野では条文もよく問われます。

- 第41条:国会は国権の最高機関

- 第65条:行政権は内閣に属する

- 第76条〜82条:裁判所の構成と権限

このあたりは、判例よりも条文そのものが直接問われる傾向があるため、「丸暗記で得点できる貴重なエリア」です。

よって、勉強戦略としては、

- 暗記で得点できる条文(統治・第7条)は確実に得点源にする

- 難しい判例問題で多少落としても、トータルで合格点に乗るようにする

このように「取りこぼしを防ぐ意識」が合格のカギとなります。

憲法前文も条文の一部

見落としがちな盲点が、「憲法前文(ぜんぶん)」の扱いです。

行政書士試験では、憲法前文も条文の一部として出題対象になっています。

前文はその性質上、抽象的な理念(平和主義、国民主権、基本的人権の尊重など)が述べられており、条文のような「数字や項目」ではなく“表現の正確さ”が問われることが多いです。

例えば過去には以下のような出題例がありました。

- 「日本国民は恒久の平和を念願し、…」という前文の語句の正誤を問う

- 憲法前文の理念と条文の関連性を問う

対策としては、全文を丸暗記する必要はありませんが、前文の構成・キーワード・よく使われるフレーズは押さえておきましょう。

- 音読や書き写しで語感を覚える

- 模試や過去問で前文関連の出題に慣れておく

- 出題されやすい語句(「恒久の平和」「国際社会」「名誉ある地位」など)を意識しておく

前文は対策が後回しになりやすいですが、本番で1問落とすか取るかの差が合否を分けることもあります。最後に必ずチェックしておきましょう。

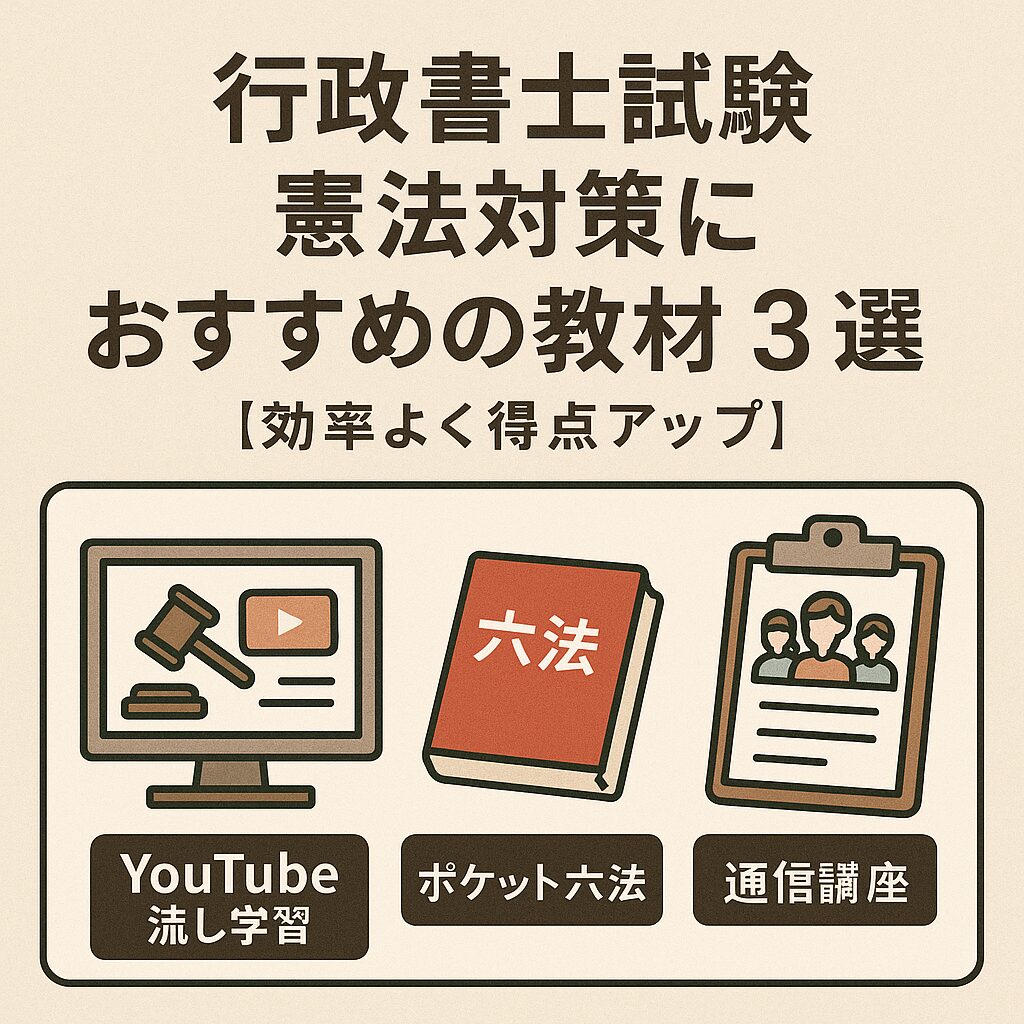

行政書士試験 憲法対策におすすめの教材3選【効率よく得点アップ】

憲法は条文・判例・抽象的な理念が混在する科目で、独学では「何をどこまでやればよいか分からない…」と感じやすい分野です。

そこで、行政書士試験の憲法対策として効果的な教材・ツールを厳選してご紹介します。

「聞いて覚える」「条文を何度も読む」「体系的に理解する」といったスタイルに応じたおすすめ教材を選ぶことで、効率よく点数アップを目指しましょう。

YouTubeの「判例聞き流し動画」|スキマ時間を活かして記憶定着

「通勤中や家事の合間に勉強したい」

「文字を読むのが苦手で、まずは耳からインプットしたい」

そんな方には、YouTubeで配信されている「憲法判例の聞き流し動画」がおすすめです。

- 「行政書士試験 憲法 判例 聞き流し」などで検索すると、多数の無料動画がヒット

- 判例の結論と理由を簡潔に解説してくれるので、繰り返し聴くことで自然と定着

- 音声だけで学べるため、ながら勉強にも最適

ただし注意点としては、「聞くだけ」で満足してしまわないことと、例えば3か月など一定の期間続けることが重要です。

聞いて覚えた内容を、テキストや問題集で確認しながら知識を定着させることが重要です。

- 移動中はYouTubeで判例を聞き流す

- 自宅でテキストを開きながら内容を復習する

- 気になった判例はチェックして「なぜその判断に至ったか」をノートにまとめる

音声教材をうまく活用すれば、忙しい社会人でも憲法の得点力を上げることが可能です。

六法を活用して条文暗記|憲法は条文が少ないからこそ繰り返し読む

行政書士試験の中でも、憲法は条文数が少なく(約100条程度)、条文そのものがそのまま出題されることも多い科目です。

そのため、市販の六法を活用して条文に日常的に触れる習慣をつけるのは非常に効果的です。

どのような六法でも、憲法の条文は収録されていますので、どれを選んでも問題ありません。

重要なのは、「いつでも手元に置いて条文を確認する習慣をつけること」です。

- 判例を読んだ後に、その根拠となる条文を確認する

- 暗記が必要な統治条文(第7条、第65条など)を空き時間に読み返す

- 条文を音読しながら理解を深める(※記憶の定着にも効果的)

憲法は条文の表現が直接問われることもあるため、繰り返し読むことで「見慣れた言い回し」になり、正解肢が自然と分かるようになります。

より詳しい六法の選び方はこちらから

通信講座で効率的に体系的に学ぶ|苦手意識がある人こそプロの力を借りよう

「憲法がとにかく難しくて苦手…」

「独学では全体像がつかめず、時間ばかりかかってしまう」

そんな方には、行政書士試験に特化した通信講座の受講が非常に効果的です。

通信講座では、次のようなメリットがあります。

- 出題傾向に沿って、必要な範囲に絞って学べる

- 判例も重要部分だけを効率的にインプット可能

- テキスト・講義・過去問演習が体系的にリンクしている

- スケジュール管理や質問サポートなど、挫折しにくい環境が整っている

▼ 憲法対策に定評のある通信講座例

| 通信講座名 | 特徴 |

| スタディング | 動画講義で判例をビジュアル化、スキマ学習向き |

| アガルート(START UP 判例講座) リンク先 | 「判例」に特化して集中的に完全マスターする講座です。 |

| LEC | 試験の出題傾向や難易度の変遷を見極め、合格できるカリキュラムを提供 |

いずれの講座も、「行政書士試験 憲法の勉強が難しい」と感じている人のために設計されているため、効率よく得点源にすることが可能です。

費用はかかりますが、「独学で数ヶ月悩むより、通信講座で短期間で理解を深める」ことの方が、トータルのコストパフォーマンスは高いと言えます。

まとめ|行政書士試験の憲法は「難しい」

行政書士試験における憲法科目は、「難しすぎる…」と感じて挫折しやすい分野です。

しかし実は、出題傾向や頻出テーマを押さえれば、得点源に変えられる科目でもあります。

憲法が難しいと感じる主な理由は以下の3点です。

- 抽象的な理念や表現が多く、内容をイメージしにくい

- 判例を深く理解するには法的思考が必要で、時間がかかる

- 条文暗記と判例理解、どこに力を入れるべきか迷いやすい

こうした悩みを解消するためには、以下のような具体的な勉強戦略が効果的です。

憲法の勉強戦略まとめ

| 対策ポイント | 詳細 |

| 条文の暗記 | 憲法は条文数が約100条と少ないため、全文暗記も現実的。特に13条・21条・31条・76条などは超頻出。 |

| 判例の理解 | テキストに載っている代表的判例を優先。数より質、「なぜその結論か」を意識して学習。 |

| 肢別過去問の活用 | 実践的な演習で知識を定着。条文穴埋めや判例問題に強くなる。 |

| 時間配分に注意 | 判例集の読み込みすぎに注意。合格に必要な範囲に絞って学ぶ。 |

| 教材選びがカギ | YouTube判例音声、六法、通信講座など、自分に合った学習法で継続力アップ。 |

憲法は“やりすぎ注意”の科目。完璧主義より「得点戦略」で差がつく!

行政書士試験に合格するためには、全科目のバランスを取ることが重要です。

憲法は興味深い内容が多く、つい深く学びたくなる科目ですが、それが合格に直結するとは限りません。

- 判例集を読み漁るのではなく、「頻出判例に絞る」

- 暗記できる条文は「完璧に覚える」

- 苦手なら通信講座などで「効率的に克服する」

このように、“受かるための憲法対策”を意識することで、短期間でも十分に得点できる実力がつきます。

最後に|憲法に苦手意識がある人こそ、今日から行動を変えてみましょう。

コメント