「ビジネス実務法務検定2級に合格したけど、この先、どんな資格を目指せばよいだろう?」

そんな疑問を持っている方は少なくないと思います。

せっかく身につけた法律知識をもっと活かしたい、キャリアアップや転職にもつなげたい、さらには独立や副業も視野に入れたい。そんなとき、候補として浮かび上がってくるのが「行政書士試験」です。

でも同時に、こうも思いませんか?

「行政書士って、難しそう……」「ビジ法2級が役に立つのかな?」「全然違う内容だったらムダになっちゃう?」

このブログ記事では、そんな疑問にしっかり向き合い、ビジネス法務検定2級の合格者が行政書士を目指すことの“メリット”と“デメリット”を、リアルな目線で解説します。

結論から言うと、ビジ法2級と行政書士の相性は決して悪くありません。むしろスタートラインとしては有利な点も多いです。

しかし「過信は禁物」です。試験の性質や範囲、難易度はまったくの別物です。正しい情報と現実的な視点で戦略を立てることが、合格への第一歩です。

時間がない方は、目次リンクよりお願いいたします。

ビジネス法務2級と行政書士の関係性(前提知識)

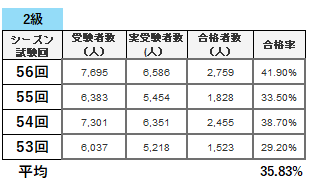

行政書士試験にチャレンジしようと思ったとき、気になるのが「ビジネス実務法務検定2級(以下、ビジ法2級)」の知識がどれだけ通用するのか?という点ですよね。

ここでは、両者の試験の位置づけと出題内容の比較を通して、その「つながり」や「違い」、そしてビジ法2級がどの程度“足場”になるのかを詳しく見ていきましょう。

ビジネス実務法務検定⇒東京商工会議所

行政書士試験⇒行政書士試験センター

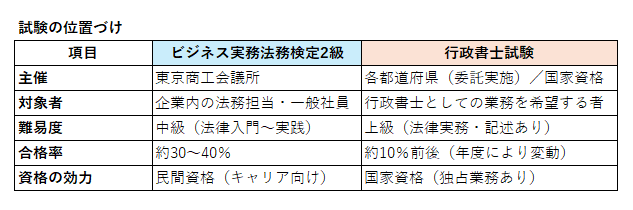

試験の位置づけ

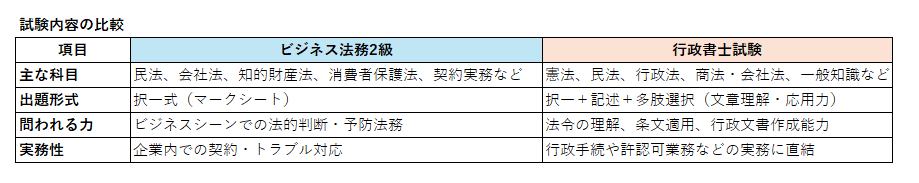

試験内容の比較

共通点と違い

・民法・会社法の基礎的な知識が共通して出題される。

・法律用語・条文の読み方にある程度慣れていることが前提。

・法的思考(ロジカルな判断)が問われる

・行政書士試験は「憲法」「行政法」といった“行政に関する法律”が多い。

・記述問題や多肢選択問題など、より深い理解と応用力が求められる。

・出題範囲・難易度・合格基準が、行政書士の方がはるかに高い。

ビジネス実務法務検定試験は民間資格ですので、自分の実力を試す試験です。

行政書士試験は、国家資格ということもあり、落とす試験と考えた方が良いです。

ビジネス実務法務2級が“足場”になる理由

ビジ法2級を取得していることで、以下の点で行政書士試験への“スタートライン”が優位になります。

- 民法・会社法の基礎がある:条文の構造や契約類型、代理・時効・債権などの基本知識がある。

- 法律用語に抵抗がない:法律文書独特の言い回しに慣れている。

- 択一式問題に慣れている:試験形式に似ている点もあり、問題に取り組む心構えができている。

- 学習習慣が身についている:独学または講座を使って合格した経験が、そのまま行政書士の学習にも応用できる。

限界もある

ビジ法2級がそのまま「得点源」になるかというと、それは難しいです。

理由は以下のとおりです。

- 行政法・憲法・記述問題は法務2級に一切登場しない

→ 行政書士のメイン科目が“まったくの新分野”になる - 会社法は出題比率が低く、法務2級で得た知識が活かしきれない

→ 労力をかけて学んだ内容が「捨て問」になることも - 法務2級は「ビジネス現場」での判断力重視、行政書士は「条文ベース」の正確な理解が求められる

→ 同じ法律でも、使われ方や視点が大きく異なる

ビジ法2級ホルダーが行政書士試験を目指す【メリット】

行政書士試験に挑戦するうえで、ビジネス実務法務検定2級の取得者には確かな“強み”があります。

また、ビジネス実務法務2級ホルダーには行政書士試験において“隠れたアドバンテージ”が多く存在しています。

もちろん油断は禁物ですが、「まったくのゼロから」始めるよりも遥かに有利な土台をすでに持っているのです。

法律の世界に初めて足を踏み入れる人と比べると、スタート地点からして違います。

以下では、具体的なメリットを4つに分けて解説します。

法律の基礎知識がある

ビジ法2級では、民法や会社法の基本的な知識を学んでいます。たとえば以下のような分野です。

- 契約の成立・解除・無効・取消

- 債権・債務、履行遅滞・債務不履行

- 代理制度、時効、担保物権

- 会社の種類・組織、株主総会、取締役会 など

これらは、行政書士試験の出題範囲とも重なっており、完全な初心者とは大きな差になります。

また、「契約」「債権」「意思表示」などの法律用語にもすでに触れているため、条文を読むときの“拒否反応”が出にくいのも大きな利点です。

法律的思考に慣れている

ビジ法2級では、「ビジネスの現場で、法的にどう判断すべきか?」という視点で問題が出題されます。これは、以下のような力につながっています。

- 論理的に物事を整理し、判断する力(=リーガルマインド)

- 問題文から重要な事実関係を読み取る力

- 選択肢の文言から“正しいもの”や“誤っているもの”を見抜く力

行政書士試験では、たとえば「次の記述のうち、正しいものはいくつあるか」といった細かな判別が求められるため、こうした思考力の“素地”があるかどうかは大きな差になります。

学習習慣がすでにある

ビジネス実務法務2級を独学または講座などで学んで合格したということは、

以下のような、資格試験に挑む“筋力”のようなものが備わっています。

- 自分なりの学習スタイルを確立している

- 毎日の学習リズム(時間の作り方、集中の仕方)を理解している

- モチベーションの上げ方/下がったときのリカバリー方法を知っている

行政書士試験は、半年〜1年程度の学習期間が必要な長期戦。その中で、こうした「資格取得経験者」としての勉強スキルは、大きな武器になります。

ダブルライセンス・キャリアの選択肢が広がる

ビジネス法務2級と行政書士資格を組み合わせることで、あなたのキャリアは以下のように広がります。

- 企業内法務部門で、より高い専門性を発揮

→ 契約書の作成・チェックだけでなく、行政とのやりとりや許認可の知識も活かせる - 中小企業や個人事業主の法務サポート

→ 顧問契約や業務委託など、法律知識を武器にコンサルティングも可能 - 独立開業の道が開ける

→ 行政書士は開業可能な国家資格。副業からスタートし、独立も視野に入る

いわば、「企業法務(ビジ法2級)」×「行政実務(行政書士)」のハイブリッドスキルを持つことで、“社内でも外でも通用する法務人材”へとステップアップできるのです。

ビジ法2級ホルダーが行政書士試験を目指す【デメリット】

メリットが多く見える一方で、ビジネス実務法務検定2級の知識だけではカバーしきれない部分も、行政書士試験にはたくさんあります。

ビジ2級の知識と経験は、行政書士試験において有利な点もありますが、過信してしまうと逆にリスクにもなりかねません。

この章では、あえて“落とし穴”や“ギャップ”になりやすい点にフォーカスしていきます。

出題範囲が圧倒的に広い

行政書士試験は、ビジ法2級と比較すると出題範囲が非常に広く、内容も深いです。

- 民法(債権・物権・親族・相続)

- 憲法

- 行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法など)

- 商法・会社法

- 一般知識(情報通信、政治経済、文章理解)

- 記述式問題(民法・行政法)

このように、憲法や行政法といった“完全未経験分野”が大半を占めているため、ビジ法2級で学んだ知識だけでは対応できません。

また、試験の中でも得点配分が大きい行政法(約40%)は、法務2級の学習範囲には、ほぼ登場しません。

ビジ法2級の知識がそのまま通用するわけではない

ビジネス法務2級で学んだ会社法の内容は、実は行政書士試験では出題数が非常に少ないのが現実です。

また、法務2級は実務的な問題(例:契約書の取り扱いやクレーム対応など)にフォーカスしているのに対し、行政書士試験では条文や判例、法律構成の理論的理解と暗記が求められます。

たとえば、「契約自由の原則」や「意思能力」のような概念も、行政書士では細かな判例の理解まで踏み込んで問われるケースがあります。

つまり、“方向性”は似ていても、“深さ”と“出題の意図”が異なるのです。

学習時間の確保が甘く見積もりがち

「ビジ法2級も独学で合格できたし、行政書士もなんとかなるだろう」

……そう思ってしまう気持ちはわかりますが、行政書士試験の学習ボリュームは桁違いです。

目安としては、約1000時間の学習が必要とされ、半年〜1年のスパンでの継続が基本です。

ビジ法2級のノリでスケジュールを立てると、「全然終わらない」「復習に追いつかない」という壁にぶつかることになりかねません。

特に記述式問題や文章理解などは、解答の型やトレーニングの蓄積が必要なため、短期間でどうにかできるものではありません。

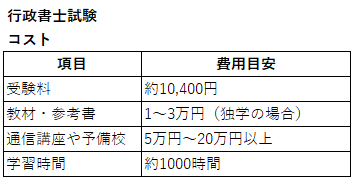

コスト(教材・受験料・時間)の増加)

行政書士試験に本気で取り組もうとすると、以下のようなコストもかかります。

ビジ法2級は比較的リーズナブルに取得できる資格ですが、行政書士は時間的・金銭的にも“本気度”が試される資格です。

特に「独学でなんとかなる」と思ってスタートしても、途中で教材の買い直しや講座への切り替えを余儀なくされるケースも多いため、初期段階での計画が重要になります。

行政書士試験の勉強を始める前に検討⇒こちらから

こんな人には行政書士試験チャレンジがおすすめ

ビジネス実務法務検定2級を取得したあと、「行政書士試験にステップアップすべきかどうか」で悩む方は多いと思います。

結論から言うと、向いているタイプ・環境・目的を持っている人にとっては、行政書士試験は非常に相性の良い次の一手になります。

ここでは、「行政書士を目指すのにおすすめのタイプ」を具体的に紹介します。

法務・総務系でキャリアアップを狙いたい人

- 企業法務・コンプライアンス部門でステップアップしたい

- 法律系の専門性を持った人材として社内評価を高めたい

- 「契約書チェックができる」以上のスキルを身につけたい

行政書士の知識(行政手続・許認可・相続など)を加えることで、“社内士業”的な立ち位置で活躍できる可能性が広がります。

法律の勉強が「面白い」と感じた人

- ビジ法2級を勉強していて、「法律っておもしろい」と思えた

- ロジカルに考える問題が得意

- 判例や条文を調べるのが好き

行政書士試験は法律好きにとっては「知的冒険」。特に民法・行政法の世界にハマれるかどうかが、継続学習の鍵になります。

将来、独立・副業を視野に入れている人

- ゆくゆくは“食える資格”を取りたい

- フリーランス法務・開業行政書士として働いてみたい

- 会社員+αで副業収入を得たい

行政書士は独占業務を持つ国家資格であり、開業すれば実務に直結する仕事ができます。

特に「副業→独立」へのステップとして、社会人にも人気です。

中〜長期的にコツコツ学べるタイプの人

- 目標に向かって計画的に進められる

- 毎日のスキマ時間を積み重ねられる

- 地道な努力が苦にならない

行政書士試験は、半年〜1年の長期戦です。逆に言えば、短時間でも毎日コツコツ学習できる人にとっては、十分独学でも合格が狙えます。

“法的な視点”を自分の武器にしたい人

- 何を学ぶにしても「法的なモノの見方」が役立つと感じている

- ビジネス、税務、相続、起業支援などにも法律が必要だと考える

- 法律知識を「守り」だけでなく「攻め」にも使いたい

行政書士の知識は、法務部門や士業の枠を超えて、あらゆる場面で応用可能な“思考ツール”になります。

専門知識を自分の「軸」にしたい人にとって、法律資格は強力な支えになります。

逆に行政書士試験をやめた方がいいかも?なケース

「行政書士に挑戦しようか迷っているけど、ビジ法2級を持ってるし何とかなるでしょ?」

……と思っている方、ちょっと待ってください。

行政書士試験は簡単な資格ではありません。

モチベーションや目的が曖昧だったり、実力に見合わない戦い方をしてしまうと、時間とお金を浪費するリスクもあります。

行政書士は「取ったら人生変わるかも」というレベルの資格ですが、だからこそ“軽い気持ち”や“ギリギリの実力”では通用しない世界でもあります。

ここでは、今のままだと挫折しやすい“危ういパターン”について解説します。

軽い気持ちで受けようとしている

- 「とりあえず法務2級の延長線で、ちょっと受けてみようかな」

- 「試験日まで時間あるし、片手間で何とかなるでしょ」

- 「落ちても経験になるから、とりあえずチャレンジ」

このような“ノリ”で受けると、痛い目を見やすいのが行政書士試験です。

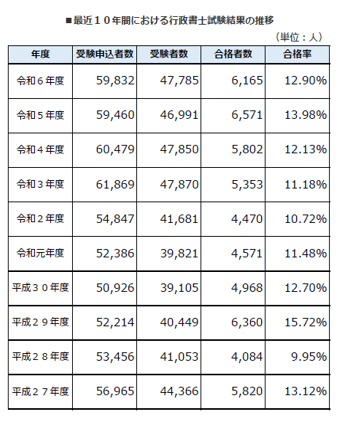

・合格率:約10%前後

・出題範囲:法律5科目+一般知識(情報・政治経済・文章理解)

・学習時間の目安:独学で約1000時間

途中で「思ったより難しい」「モチベが続かない」となって挫折する方は非常に多く、“本気スイッチ”が入っていないと完走すら難しい試験です。

「合格しなくてもOK」と思って始めると、結果的に“何も得られず終わる可能性が高くなります。

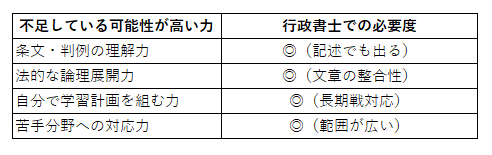

ビジ法2級もギリギリで合格した

- 正直、法務2級も一発合格じゃなかった」

- 「選択肢の勘で何とか合格ラインを超えた」

- 「理解より暗記に頼っていた感がある」

この場合、行政書士試験を始める前に“基礎の地固め”をやり直す必要があります。

特に注意したいのは、以下のようなスキルの欠如です。

ビジ法2級と違い、行政書士試験は“中途半端な理解”が通用しない試験です。

たとえば、民法の記述式では「契約の解除要件」「取消と無効の違い」など、論理的に説明できるレベルの理解が求められます。

つまり、「ビジ法2級に受かった=そのまま行政書士もいける」というのは大きな誤解です。

チェックリスト:今の自分は大丈夫?

以下のチェック項目に2つ以上当てはまる人は、一度立ち止まって戦略を練り直すのが吉です。

□ 法務2級は運よく受かったと思っている

□ 民法や会社法の条文を読んでも意味が取れない

□ 法律の勉強に面白みを感じたことがあまりない

□ 仕事や家庭が忙しく、1日30分も学習時間が取れない

□ 「落ちてもいいや」という気持ちが少しでもある

どうしても目指したい

それでも「どうしても行政書士に挑戦したい!」という場合は、次のような準備がオススメです。

合格者の多くは、こうした地道な積み上げから始めています。

- 民法・行政法の超基礎からやり直す

- 独学にこだわらず、通信講座や講義で体系的に学ぶ

- 最初の1ヶ月で“本当に続けられるか”見極める

- 法務2級のテキストを見直して、理解の浅い部分を洗い出す

まとめ・私の見解

ビジネス実務法務検定2級(以下、法務2級)を取得した後、「次に行政書士試験を目指すべきか?」というテーマで、ここまでメリット・デメリットの両面から解説してきました。

その結論として、私の見解をお伝えします。

目的に合うなら、行政書士は“挑戦すべき価値がある

ビジ法2級を取得しているということは、すでに以下のような素地を持っているということです。

- 法律に対する一定のリテラシーがある

- 学習経験がある程度身についている

- 法務の基礎に触れている

この「土台」は、行政書士試験において確かにアドバンテージになります。

ただし、それはあくまでも「スタートラインが少し前にある」という意味であり、近道や裏ワザではありません。

法務2級=行政書士への“免除切符”ではない

行政書士試験は、以下の点でビジ法2級とはまったく別のステージに位置しています。

- 出題範囲が広く

- 記述問題もあり

- 法律の理論的理解や暗記量が問われる

そのため、「2級が取れたから、行政書士もなんとかなるだろう」という考え方は危険です。

むしろ、法務2級を取ったからこそ、「次はもっと本気で学ばないといけない」という覚悟のスイッチが求められます。

大切なのは「なぜ資格を取りたいか」

行政書士を目指すかどうかを決める際に、最も大切なのは「自分の目的に合っているかどうか」です。

以下の明確な目的がある方にとって、行政書士試験は非常に価値のあるチャレンジになります。

逆に、なんとなく受けるだけでは途中でモチベーションを失い、後悔してしまうかもしれません。

- 法務キャリアを強化したい

- 将来的に独立も視野に入れている

- 法律的思考を武器にしたい

- 専門性を持って仕事に深みを出したい

私からの一言

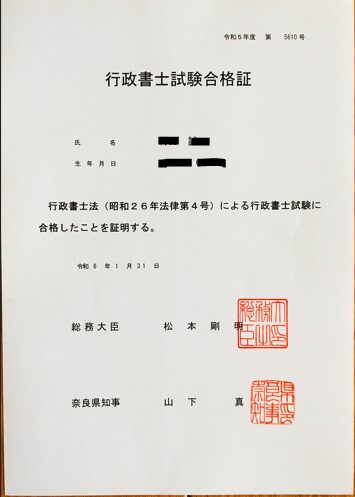

私自身も、ビジネス実務法務2級を取った後に「この知識をもっと実践で活かしたい」と思い、行政書士試験に挑戦しました。

最初は「2級持っているし、ちょっとはいけるかな」と甘く見ていた部分も正直ありました。

でも、実際に勉強を始めてみると、条文の暗記、記述のトレーニング、行政法の論点整理……と、想像以上に“別世界”でした。

その分、合格したときの達成感は大きく、「資格以上に、自分の価値観が変わる経験だった」と思っています。

受験を迷っている方へ

「法律をもっと深く学びたい」「キャリアの幅を広げたい」と感じているなら、行政書士はまさにうってつけの選択肢です。

でも、焦らず・過信せず、しっかりとした準備と目的意識をもって進むことが何より大切です。

ビジ法2級は“入り口”にはなりますが、“近道”ではありません。

けれど、その入口から始まる道は、確かに可能性に満ちた未来へつながっています。

しかし、一歩を踏み出さなければ先は開けません。

あなたの挑戦を、心から応援しています。

ご購読いただきましてありがとうございました。

ビジネス実務法務検定2級記事はこちらから

コメント