行政書士試験の模試はいつ受ける?会場模試・市販模試の違いやおすすめ模試、効果的な受け方・復習法まで、2025年版で詳しく解説!

行政書士試験の合格を目指す上で、「模試(模擬試験)」は欠かせない学習ツールのひとつです。

しかし、「模試はいつ受ければいいの?」「会場模試と市販模試、どちらが効果的?」「どの模試を選べばいいのか分からない…」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

本記事では、行政書士試験における模試の役割や効果的な受験時期、おすすめの模試の比較、さらに模試を最大限に活かす勉強法までを徹底解説します。

私は本記事の内容で模擬試験を活用し令和5年度行政書士試験に合格することが出来ました。

この記事を読めば、模試の選び方から活用法までがしっかりと理解でき、合格への戦略が明確になるはずです。 本試験で実力を最大限に発揮したい方、模試の活用に不安がある方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

リンクしてる目次

行政書士試験における模試の役割

行政書士試験に合格するためには、インプット学習だけでなく、アウトプットの訓練が欠かせません。その中でも「模試(模擬試験)」は、実力を測るだけでなく、本番で力を発揮するための重要な役割を果たします。

模試のメリット

模試の最大のメリットは、本試験と同じ形式・時間配分で実力を試せることです。行政書士試験は3時間という長丁場で、択一式・多肢選択式・記述式の3種類の問題に対応する必要があります。模試を通じて時間配分や解答順の工夫を実践することで、本番でのペース配分に慣れておくことができます。

また、模試を受けることで自分の弱点や知識の抜けを客観的に把握できる点も見逃せません。独学では気づきにくい知識の偏りや苦手分野を明確にすることで、今後の学習計画を効果的に立て直すことができます。

メンタル面での効果

模試には「本番に近い緊張感を体験できる」というメンタル面での効果もあります。特に会場模試では、初めての環境で問題を解く経験ができるため、本番の緊張対策としても非常に有効です。

模試は単なる実力チェックにとどまらず、「戦略の見直し」「実戦力強化」「メンタルトレーニング」など、さまざまな面で行政書士試験対策を支える重要な役割があります。

模試を受けるタイミングと回数の目安

行政書士試験の模試は、受ける時期と回数によって得られる効果が大きく変わります。ここでは、模試を最大限に活かすためのタイミングと回数の目安について解説します。

模試は、ただ「受ける」だけでなく、「いつ・何回受けるか」を戦略的に考えることで、合格の可能性をぐっと高めることができます。自分の学習進度に合わせて、効果的な模試スケジュールを立てていきましょう。

本格的な模試受験は「試験4か月前」が目安

行政書士試験の模試を本格的に受け始めるタイミングとしては、本試験の約4か月前(7月〜8月初旬頃)がベストです。この時期までに基本的な知識のインプットが一通り終わっていれば、模試を通じて弱点補強や解答スピードの改善に集中できます。

この時期に1回目の模試を受けておくことで、残された時間の中でどこに力を入れるべきかが明確になり、学習の質が一気に高まります。

この時期までに、肢別過去問をある程度回していることが前提です!

模試の回数は「最低でも5回」が理想

模試は最低でも5回は受けるのが望ましいと思います。理想的な受験スケジュールの一例は以下の通りです。

- 第1回(7月中旬〜8月上旬):実力チェックと弱点発見

- 第2回~第3回(8月下旬〜9月下旬):弱点克服後の成果確認

- 第4回~第5回(10月):直前期の仕上げと本番シミュレーション

複数回模試を受けることで、知識の定着度や時間配分の改善状況を段階的に確認できるため、本試験でのパフォーマンスに直結します。

早めの1回+直前期の複数回がベスト

可能であれば、7月頃に試し受けとして1回受けておくのもおすすめです。これにより、学習の方向性が早期に見え、以降の学習を効率化できます。

そして直前期(9月〜10月)には、実力完成に向けて模試を2回以上受け、総仕上げに活用するのが理想です。

会場模試と市販模試

行政書士試験の模試には大きく分けて「会場模試」と「市販模試」の2種類があります。どちらにもメリット・デメリットがあるため、目的に応じて使い分けることがポイントです。

会場模試の特徴とメリット

会場模試は、TAC・LEC・伊藤塾などの資格スクールが主催し、実際の試験会場に近い環境で受験できる模試です。試験本番と同様の制限時間・形式で行われるため、以下のような効果が期待できます。

- 本番の緊張感を体験できる

- 周囲の受験生との比較で自分の位置を確認できる

- 時間配分や集中力の持続を実戦形式で練習できる

特に初めて行政書士試験を受ける方には、「本番を想定したリハーサル」として非常に有効です。緊張への耐性を養いたい人や、模試に慣れておきたい人には会場模試が特におすすめです。

市販模試の特徴とメリット

市販模試は、書店やオンラインで購入できる模試形式の問題集です。合格革命、成美堂、LEC、TACなどが出しており、自宅で手軽に模試を受けたい人に向いています。

- 自分のスケジュールに合わせて自由に受験できる

- 比較的リーズナブルな価格で繰り返し使える

- 複数年分・複数パターンの模試がまとめて収録されていることも多い

時間や予算に制限のある独学者にとって、市販模試は非常にコスパの高いツールです。特に、繰り返し解いて弱点を克服したい場合には、市販模試が最適です。

会場模試と市販模試の使い分け方

- 模試初心者・本番慣れしたい人 → 会場模試を1〜2回受験

- コスト重視・弱点対策をしたい人 → 市販模試を繰り返し活用

- 実戦経験+復習を徹底したい人 → 両方を併用するのがベスト

このように、会場模試と市販模試は目的とタイミングによって効果が異なります。自分の学習スタイルや状況に合わせて、上手に使い分けていきましょう。

私は、会場模試を2回受け、それ以外はLECの市販模試を活用しました。

行政書士試験模試の比較とおすすめ

行政書士試験対策において、模試は実力を測るだけでなく、試験本番のシミュレーションとしても重要です。

ここでは、現時点での情報を基に、会場模試と市販模試のおすすめをご紹介します。

会場模試

会場模試は、実際の試験環境に近い形で受験できるため、本番の雰囲気を体験しながら実力を試すことができます。以下は、2025年度におすすめの会場模試です。

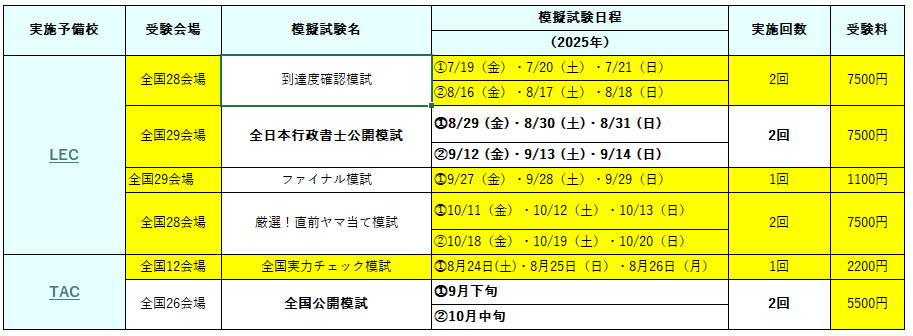

申込のしやすさと、全国試験会場充実の観点から2つに絞りました。

現時点で2025年データーが開示されていないため、黄色網掛けは2024年データーとなります。

TACの「全国公開模試」は、過去の本試験の出題傾向を徹底分析し、本試験に出題される可能性の高い予想問題を出題しています。また受験後は、「個人別成績表」により全国レベルでの自分の順位が一目で分かり、自己診断を客観的に行うことができます。

TACの会場模試はこちらからどうぞ

・到達度確認模試

・全日本行政書士公開模試

・ファイナル模試

・厳選!直前ヤマ当て模試

7月~10月にかけて全部で7回分の会場模試を受験することが可能です。

自分の学習の進捗に応じて随時受験をすることができます。

また受験会場も全国で約30か所と便利に受験できます。

LECの会場模試はこちらからどうぞ

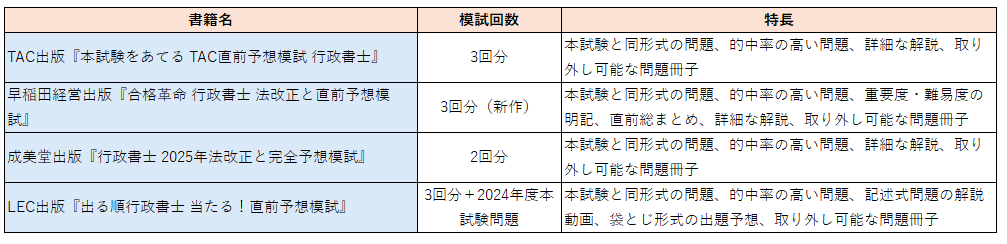

市販模試

市販模試は、自宅で手軽に受験できる模試形式の問題集です。時間や場所を選ばず、自分のペースで学習を進められるのが特徴です。

以下は、2025年度におすすめの市販模試です。

- 本試験と同形式の問題で、実戦力を養成

- 過去の出題傾向を徹底分析し、的中率の高い問題を収録

- 解答・解説が詳細で、復習に最適

- 取り外し可能な問題冊子で、本番さながらの模試体験が可能

- 本試験と同形式の問題で、実戦力を養成

- 過去の出題傾向を徹底分析し、的中率の高い問題を収録

- 各問題に重要度と難易度を明記し、学習の優先順位を明確化

- 巻末に「直前総まとめ」を収録し、試験直前の知識整理に最適

- 解答・解説が詳細で、復習に最適

- 取り外し可能な問題冊子で、本番さながらの模試

- 本試験と同形式の問題で、実戦力を養成

- 過去の出題傾向を徹底分析し、的中率の高い問題を収録

- 解答・解説が詳細で、復習に最適

- 取り外し可能な問題冊子で、本番さながらの模試体験が可能

- 本試験と同形式の問題で、実戦力を養成

- 過去の出題傾向を徹底分析し、的中率の高い問題を収録

- 記述式問題の解説動画を無料提供し、理解を深める

- 袋とじ形式で、出題予想と重要論点を解説

- 取り外し可能な問題冊子で、本番さながらの模試体験が可能

模試を最大限に活かす勉強法

行政書士試験の模試は、単に「受けて終わり」にしてしまってはもったいない学習ツールです。本番の得点力を高めるには、模試の活用法とその後の勉強法がカギになります。

ここでは、模試を最大限に活かすための具体的な勉強法をご紹介します。

時間配分の復習

何回か模試を実施する中で、時間が足りなかった、見直しの時間がなかったということがおこります。このような時に模試を通して解く順番や、科目別の解答時間を自分なりに設定していきます。

一般知識⇒多肢選択⇒記述⇒基礎法学⇒憲法⇒行政法⇒民法⇒商法会社法

一般知識35分/多肢選択+記述45分/法令90分/見直し10分

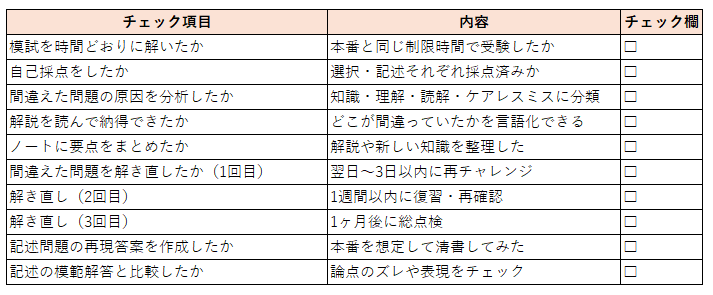

模試の後が勝負!復習を徹底しよう

原因を分類することで、次に何を強化すべきかが明確になります。

ただし、模試の復習、見直しは6時間程度かかりますので非常に体力がいります。

間違えた問題は「なぜ間違えたか」を分析

模試で間違えた問題をただ「答え合わせ」するだけでは不十分です。重要なのは、“なぜ”間違えたのかを明確にすること。以下のような観点で分析しましょう。

- 知識不足(知らなかった)

- 理解不足(知っていたけど曖昧だった)

- 読解ミス(問題文の読み違え)

- ケアレスミス(時間切れ・注意不足)

解説を活用して知識を定着させる

多くの模試には丁寧な解説が付いています。この解説を読む際は、「なるほど」で終わらせず、自分の言葉でノートに要点をまとめることをおすすめします。

知識の再整理になり、記憶の定着率が格段に上がります。

間違えた問題は「3回以上」解き直す

一度解いた模試は、間違えた問題を中心に少なくとも3回は繰り返して復習しましょう。

人の記憶はすぐに薄れるため、間隔を空けての再演習(スパン学習)が効果的です。

- 模試当日:自己採点・原因分析

- 翌日〜3日後:1回目の復習

- 1週間後:2回目の解き直し

- 1か月後:3回目の総チェック

「できなかった問題」こそ、自分の伸びしろです。繰り返すことで確実な得点源に変えていきましょう。

記述式問題は「再現答案+添削」で実力アップ

模試の記述式問題は特に貴重な演習機会です。以下の手順で復習すると効果的です

- 模試直後に自分の答案を再現しておく

- 模範解答と見比べて論点のズレや構成の甘さをチェック

- 添削サービスがあれば活用する

- 語尾や表現を整えた修正答案を再作成する

特に記述問題では、型を身につけておくことが合格の鍵になります。模試の答案から学び、書き方をブラッシュアップしていきましょう!

スコアだけに一喜一憂しない

模試の点数は気になるものですが、それが合否を決めるわけではありません。あくまで「現時点での実力を知る指標」として活用し、以下を心がけましょう。

- 弱点を知り、次に活かすことが大切

- 点数よりも「分析と行動」が重要

- 間違いこそ伸びるチャンス

模試の点数に振り回されず、冷静に分析→改善→実行というサイクルを回すことが合格への近道です。

模試の復習用チェックリスト

よくある失敗例と注意点

行政書士試験の模試は、受けただけで満足してしまう受験生も少なくありません。しかし、模試の効果を最大化するには、正しい取り組み方が不可欠です。

ここでは、行政書士模試に関するよくある失敗例と、それを防ぐための注意点をご紹介します。

模試の受け方次第で、行政書士試験の合格率は大きく変わります。今回ご紹介するような「よくある失敗例」を知っておくだけでも、無駄のない対策ができます。

ぜひ、模試を最大限に活かす学習スタイルを実践してください!

模試を受けっぱなしで復習しない

最も多い失敗の一つが、「模試を受けっぱなしにすること」です。

点数に一喜一憂するだけで、間違えた原因や記述の書き方を分析しないのは非常にもったいないこと。模試は「復習」こそが本番での得点力に直結します。

- 必ず自己採点を実施し、正解・不正解の原因を記録する

- 間違えた問題は、3回以上繰り返して復習する

- 記述問題は再現答案を作成し、模範解答と比較する

点数に振り回されてしまう

「模試の点数が悪かったから不安になった…」

このように、点数に一喜一憂しすぎてしまうのも典型的な失敗例です。

模試は“今の弱点を知る”ための手段であり、合否を決めるものではありません。

- 点数よりも間違いの傾向分析を重視する

- 模試は「成績表」ではなく「成長の道しるべ」と捉える

- 「次に何をすべきか」に意識を向ける

- 合格者の多くが模試で合格点に達していないことを知る

本番と違う環境で適当に受ける

時間を計らずに受けたり、スマホをいじりながら受験したりするなど、本番とはかけ離れた環境で模試を実施するのもNG行動です。

本番のシミュレーションにならず、緊張感や集中力の訓練にもなりません。

- 模試は必ず時間を正確に計って本番同様の環境で実施

- 机の上は受験当日と同じように整える

- スマホやSNSは完全OFFにして集中する

模試の数が少なすぎる or 多すぎる

模試を「1回しか受けない」というのも、「10回以上受けて復習ができない」というのも失敗の元です。模試は“質”と“回数”のバランスが大切です。

- 目安は会場模試2~3回、市販模試2~3回

- 復習に時間が取れる範囲で受験計画を立てる

- 時期を分散し、「今の実力」を段階的に測る

記述式の対策を後回しにする

模試で記述式の点数がボロボロ…という方に多いのが、記述問題を後回しにしてきたタイプの受験生です。記述は一朝一夕には伸びないため、計画的な対策が必要です。

- 模試の記述問題はすべて再現&添削&清書

- 月に数問ずつでも良いので継続的に記述練習をする

- 自分用の「記述の型ノート」を作っておくと効果的

行政書士試験模試のまとめ

行政書士試験において模試は、実力を試すだけでなく、合格戦略を練るための最重要ツールです。

ここまで解説してきた内容を、ポイントごとに振り返ってみましょう。

行政書士模試の役割は「実力診断」と「弱点補強」

模試を受けることで、今の自分の立ち位置を把握し、どの科目にどれだけ力を入れるべきかが明確になります。

また、本番を想定したシミュレーションとして、時間配分や集中力の訓練にも非常に効果的です。

模試のタイミングと回数の目安を意識しよう

模試は、本試験の4か月前から最低5回以上受けるのが理想的です。会場模試での雰囲気に慣れつつ、市販模試で弱点補強を図るとバランスが取れます。

会場模試と市販模試を目的別に使い分ける

- 会場模試:本番環境のシミュレーション・予備校の分析付き

- 市販模試:自宅で手軽に・繰り返し演習可能

どちらにもメリットがあるので、目的に応じて選ぶのが模試活用のコツです。

模試は受けた後の「復習」がカギ

模試は受験後の復習こそが最も重要です。間違えた問題の分析、記述の書き直し、得点源となる分野の洗い出しなど、復習→対策→再演習の流れを丁寧に実行することで、実力が確実に伸びていきます。

模試でやりがちな失敗にも要注意

以下のような失敗には注意しましょう。

- 受けっぱなしで復習しない

- 点数に一喜一憂する

- 本番と異なる環境で適当に受ける

- 模試の回数が少なすぎる or 多すぎる

- 記述対策を怠る

模試の活用次第で、合格に一歩近づくか、遠のくかが決まります。

行政書士試験合格を目指すなら模試を戦略的に活用しよう

模試は、行政書士試験対策において自己管理力・戦略的思考・実力の可視化が同時にできる、最強の教材です。

正しいタイミングで、正しい方法で受け、しっかり復習することで、本試験での得点力を最大化できます。

行政書士試験の記述式問題対策ガイド、おすすめ教材と得点のコツを徹底解説!→こちらから

行政書士試験・肢別問題集の使い方完全ガイド、周回のコツ・勉強法まで徹底解説!→こちらから

行政書士試験に六法は必要?効果的な活用方法と選び方を解説させていただきます。→こちらから

行政書士試験スタート前に読んでください!法律初学者が知るべき勉強時間と費用のリアル→こちらから

コメント