本記事では、六法の必要性、選び方、活用法について詳しく解説させていただきます。

はじめに行政書士試験を目指す人の中には「六法は必要なのか?」と疑問に思う人も多いと思います。

私自身は、六法をフル活用し、令和5年度行政書士試験に合格することが出来ました。

この記事はこのような方にお勧めです。

- 行政書士試験における勉強のための六法の活用法を知りたい方

- 試験勉強の教材に六法が必要かどうか検討されている方

- 行政書士試験のための六法の選び方を知りたい方

行政書士試験は法律科目が大きな範囲となるため、法律の原文を確認しながら効率的に学習することが重要となります。

六法は試験効果を高めるために有用ですが、必須ではありません。

しかし、持っていると次のような大きなメリットがあります。

- 法令科目の原文を直接確認できるため、法律の読解力が上がる

- 法改正に対応しやすく、最新の法令情報を追いやすい

- 本試験の「法令科目」で問われる条文の正確な意味を把握できる

- 学習の過程で残った疑問を法文を通じて解決しやすい

時間のない方は、目次リンクよりお進みください。

行政書士試験に六法は必要か?

結論:必須ではないが、あったほうが有利!

行政書士試験において、六法は必要とまでは言えませんが、有利なツールであることは間違いありません。その必要性と利点を見てみましょう。

六法がなくても合格できる理由

ある程度の重要条文は、テキストに記載されており、ユーチューブや通信講座などのデジタルツールの活用で合格に近づくことができます。

市販のテキストや問題集に条文が掲載されている

市販されている行政書士試験対策のテキストや問題集には、重要な法令の条文が掲載されているため、六法がなくても効率的に学習できます。

独学でも効率的に学習できる教材が充実している

近年は、効率的な動画解説やオンライン試験など、独学でも成功しやすい教材が増えており、六法がなくても十分に学習できます。

六法があると有利な理由

- 試験で問われる条文を原文で確認できる

- 法改正に対応しやすい

- 本試験の「法令科目」で条文ベースの問題に強くなる

六法の選び方(おすすめの六法)

行政書士試験用の六法には、使い道によって多様なタイプがあります。

ここでは、試験対策、便利さ、実務性の角度からおすすめの六法を紹介します。

試験対策に適した六法

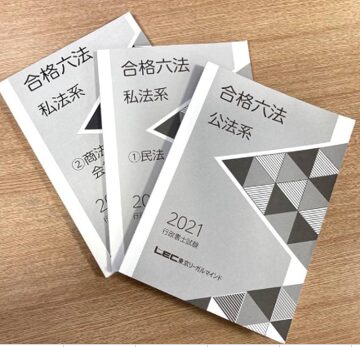

『行政書士試験用六法』(TAC、LEC )

行政書士試験に必要な法令のみを収録しており、効率的な学習に最適です。

- 必要な法令だけがまとまっているため、効率的な学習が可能

- 法改正にも対応しやすく、試験対策に最適

収録されている法令が限定的で、実務や他の法律資格試験には不向き

持ち運びしやすい六法

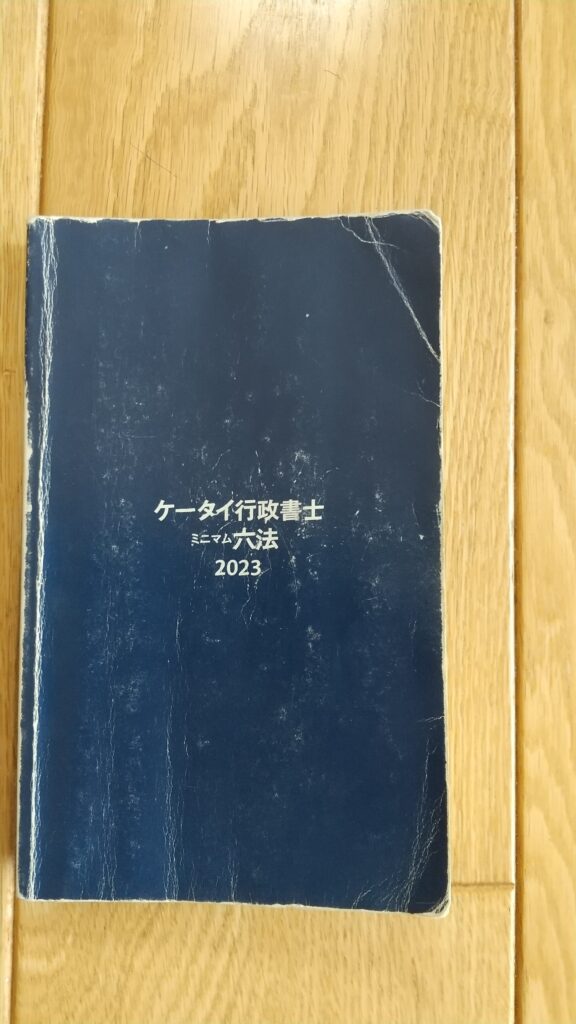

『ケータイ行政書士六法』(三省堂)

- 小型で持ち運びがしやすい

- 紙の厚みがありマーカーがにじまない

- 横書きで読みやすい

- 掲載されていない条文がある

- 情報量が少ない

実務でも使える六法

『模範六法』(三省堂)/『デイリー六法』(三省堂)

行政書士の実務や試験後の学習にも役立つ六法。いうまでもなく条文の解説が詳しいです。

- 試験後も実務で活用できる

- 条文の意味を深く理解しやすい

- 情報量が多く、試験対策としてはややオーバースペック

- 携帯するには重く、持ち運びには不便

私のおすすめの六法

私は、学習の前半でケータイ六法を使用しておりましたが、途中でLECの合格六法に変えました。

結果として、六法を途中で変えたことにより時間を無駄にしました。

私には合わなかった

当初多くの方が愛用されておりますケータイ六法を使用しておりました。

もちろん、歯抜け条文があることや、足りない情報は書き足すことを想定しておりました。

しかし、この作業が大変ストレスとなり六法を買い換えました。

・過去問を解いている際、六法で条文確認すると載っていない

・歯抜け条文をネットで調べ六法に書き込む

・余白が少なく書き込みや付箋を貼ることも限界がある

私のおすすめ六法

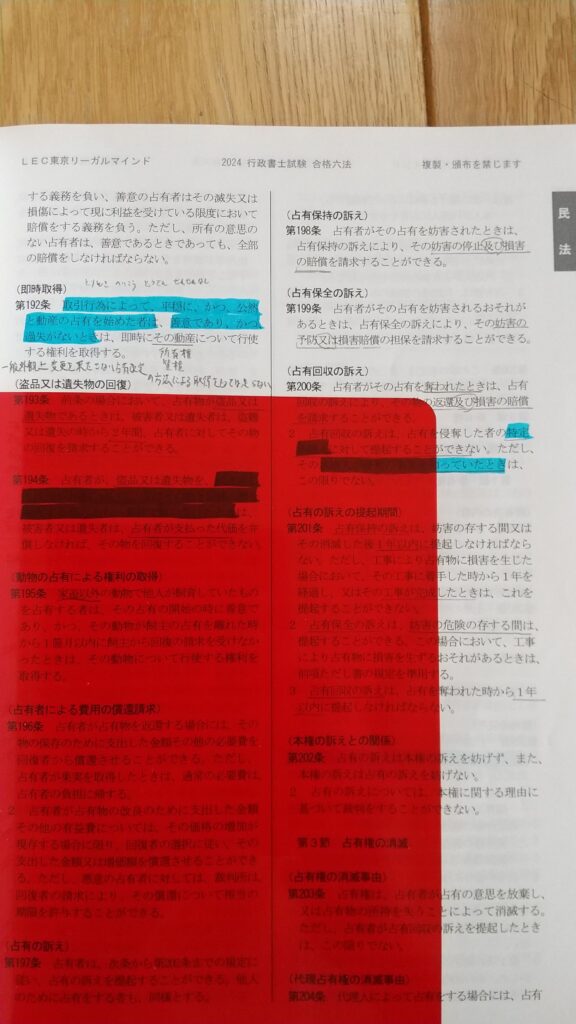

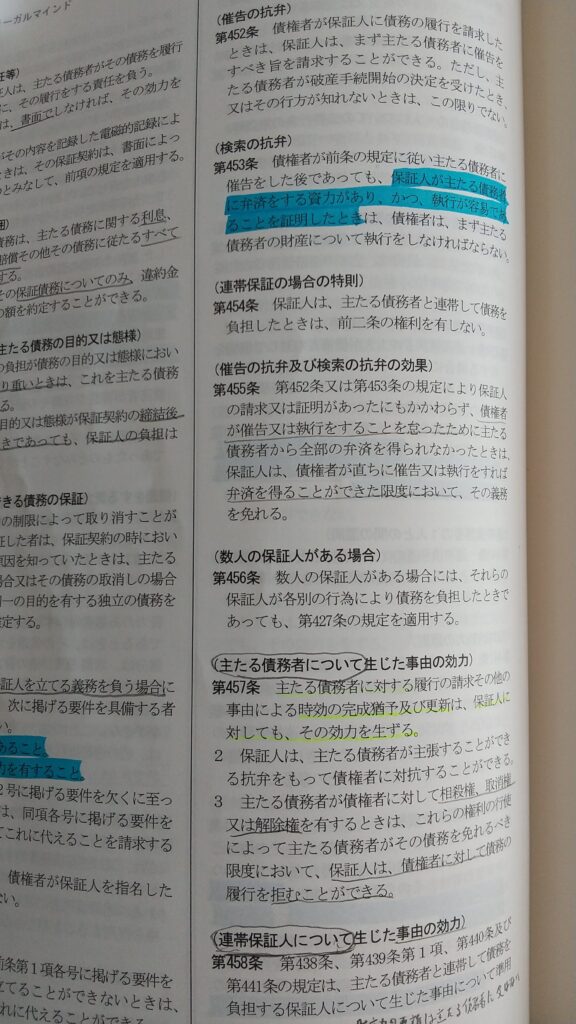

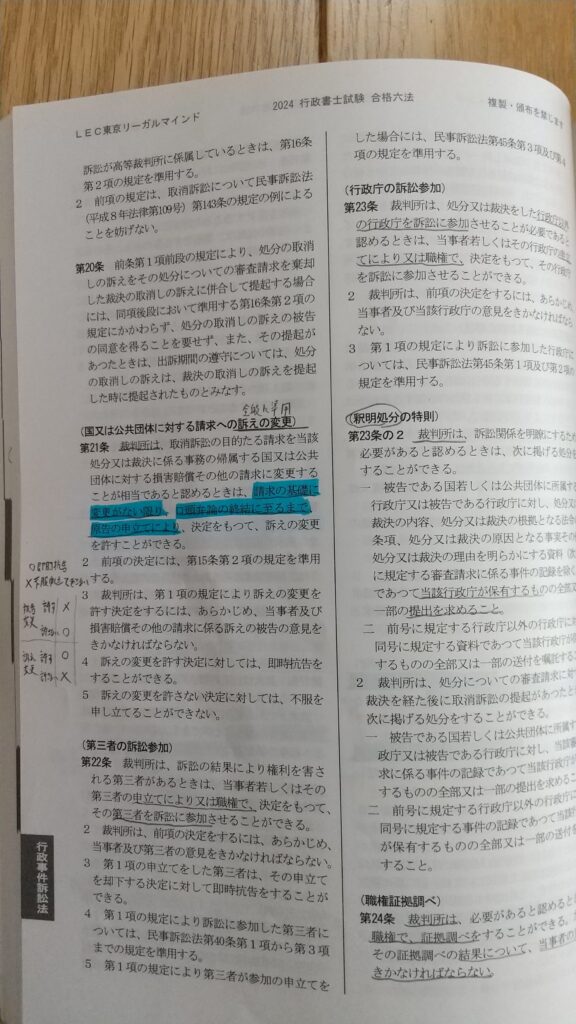

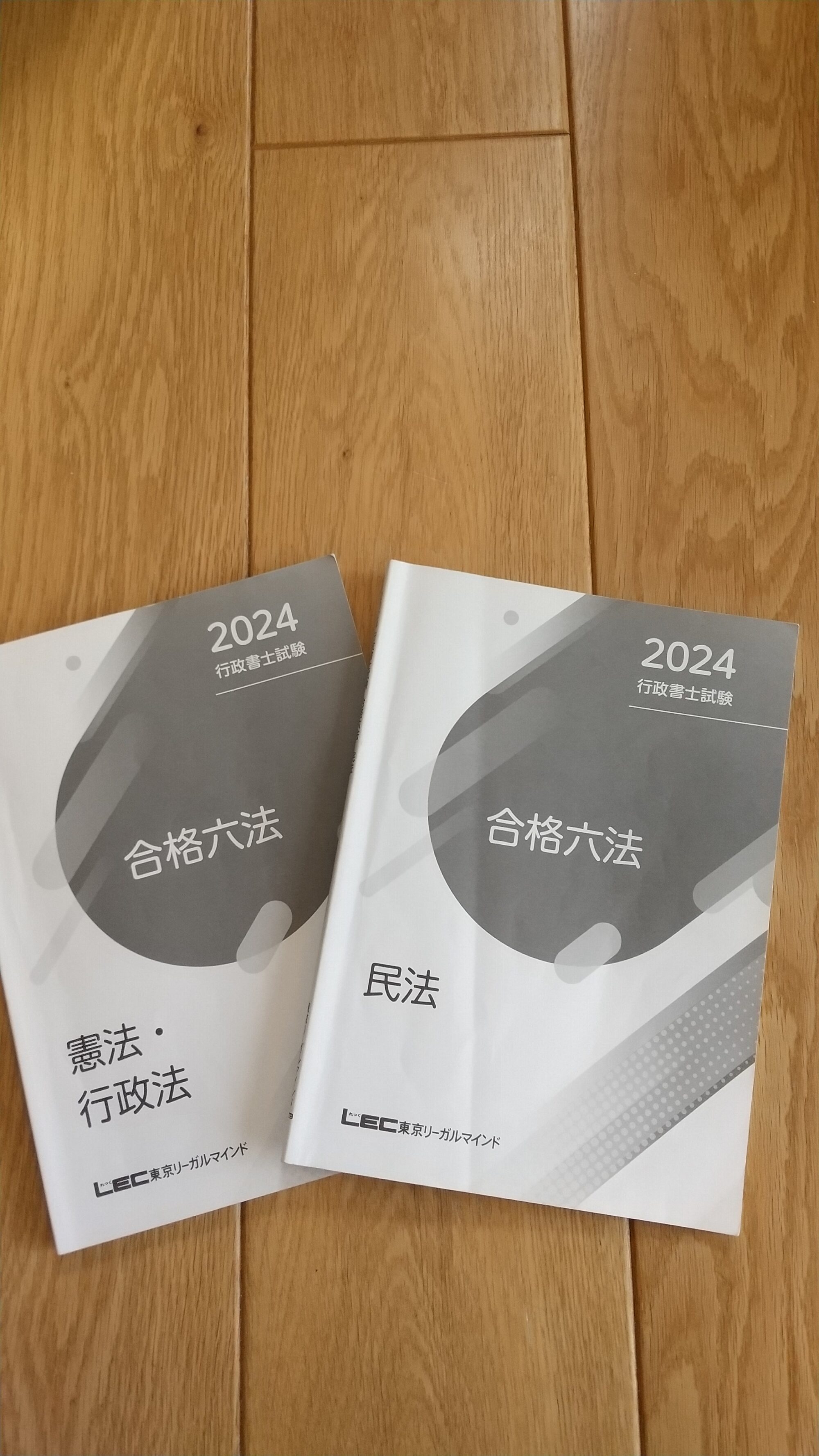

私のおすすめできる六法は、LECの合格六法となります。

- 歯抜け条文がない

- 余白が多く書き込みしやすい

- 横書きなので読みやすい

- B5サイズなので字が大きく読みやすい

本当に初めからこの六法を購入しておけばよかったと後悔しておりました!

またこの六法は分冊となっており意外と持ち運びしやすいです。

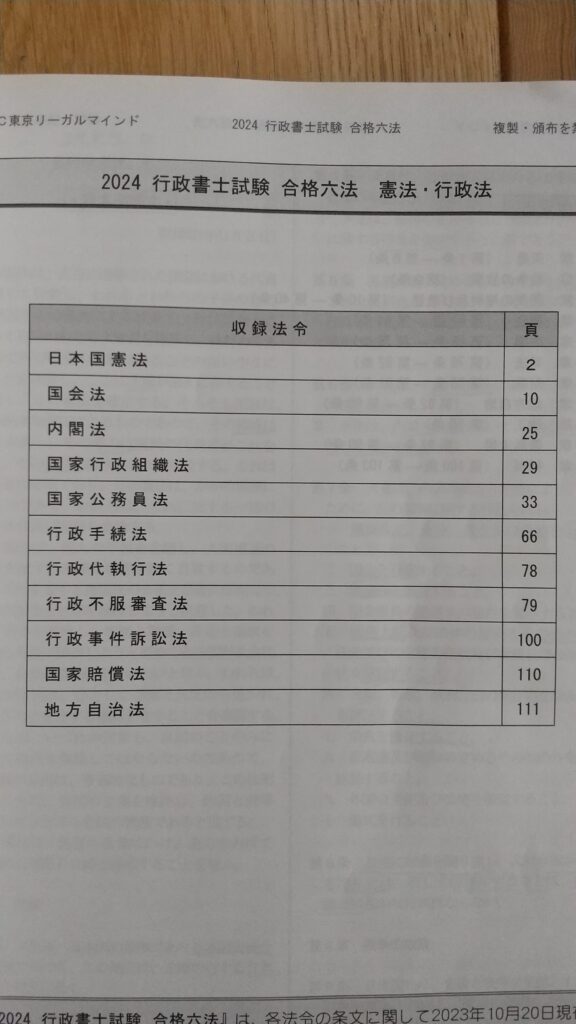

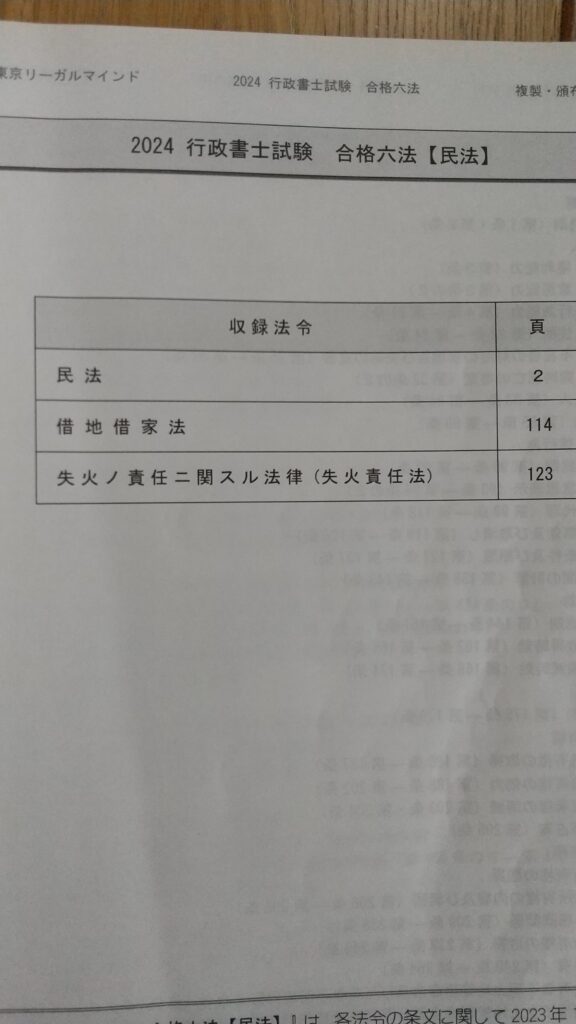

憲法・行政法/民法/商法・会社法/一般知識・諸法令の4冊に分かれております。

私は、憲法・行政法/民法の2冊を使用しておりました!

理由は、民法、行政法の範囲に注力することと、記述対策のためです!

デメリットにはならないと思いますが、書店ではなくLECのオンラインストアーでしか購入できません。

おすすめ六法の購入はこちらからできます。↓LEC六法の画像をクリック

六法の効果的な活用法

六法の活用法について紹介させていただきます。

過去問を解くときに条文を六法で確認する

過去問を解く際に、問題の元となっている条文を六法で確認することで、法文をどのように理解すればよいかの覚えが深まります。

参考書の解説だけでなく、実際の条文を読む習慣をつける

法令科目の問題は法文の正しい解釈が効威を発揮するため、六法を一度確認してから問題を解くことが効果的です。

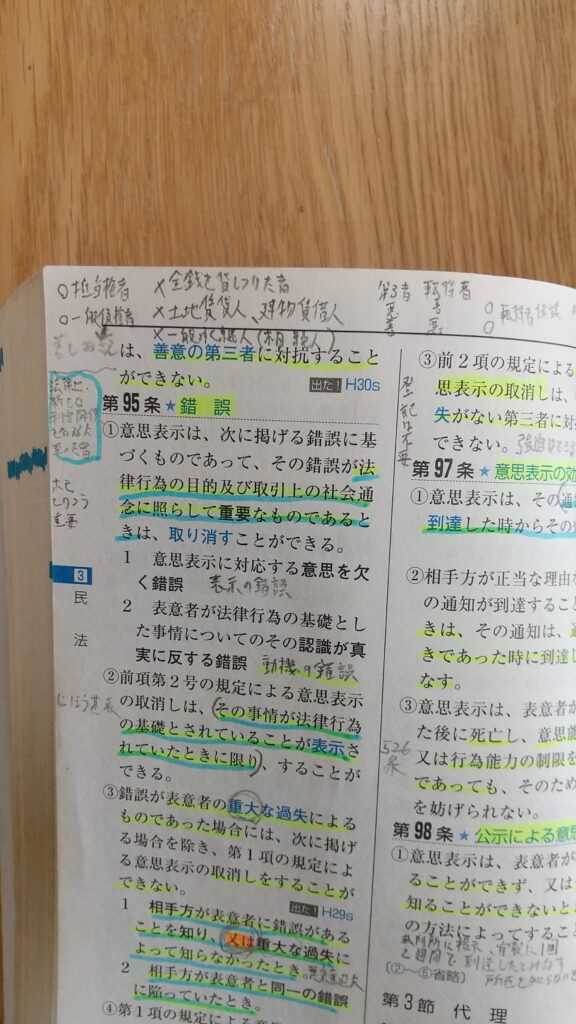

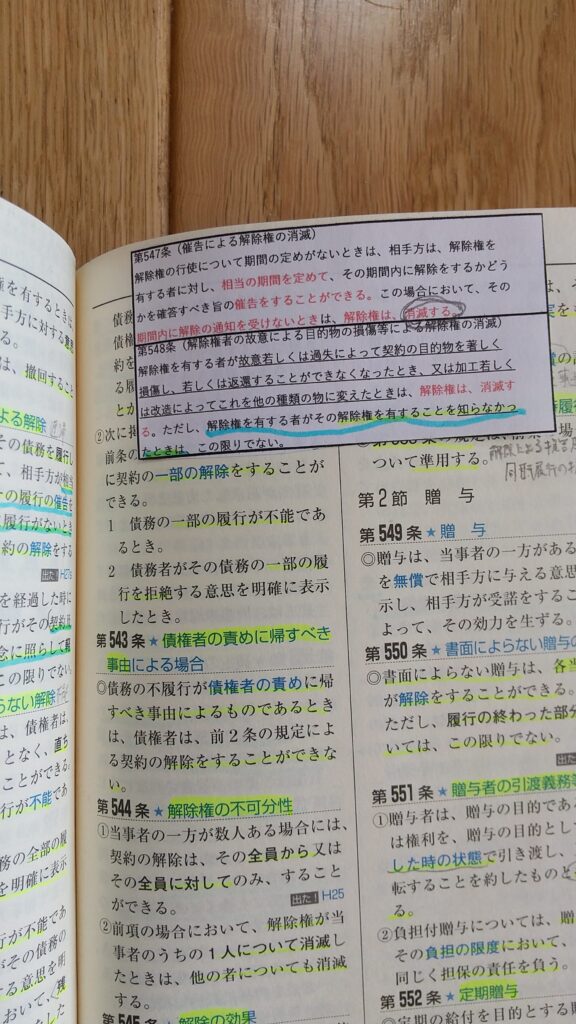

重要な条文にマーカーや付籤をつける

重要な条文や演習・過去問でよく出る部分にマーカーを付けると、学習効率が向上します。

法改正があった区間を重点的にチェックする

最新の法律情報を精確に把握し、実際の問題に対応できるようにします。

六法の素読

六法の素読とは、条文を声に出して繰り返し読む学習方法です。行政書士 試験の合格には、法令の正確な理解が必要であり、素読はそのための効果的な手法の一つです。

まずは基本法から素読を始める

行政書士試験で重要な以下の法律から取り組むとよいです。

- 行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法など)

- 民法(総則、物権、債権、親族・相続)

- 憲法(人権規定、統治機構)

1日10分~20分の素読を継続する

いきなり長時間やるのではなく、短時間を習慣化することが大切です。

また、朝や寝る前など、ルーティンに組み込むと続けやすいと思います。

意味を理解しながら読む

- ただ読むのではなく、条文の意味を意識しながら読む。

- 分からない部分は、テキストや解説を確認する。

録音して聞き直す

自分の声を録音し、通勤時間などに聞き返すことで、復習効果が高まります。

試験の過去問と組み合わせる

- 過去問を解いた後に、関連する条文を素読すると、理解が深まる。

- 出題頻度の高い条文を重点的に素読すると効率的。

六法の条文暗記

すべて暗記する必要はありません、重要な条文を厳選しましょう。

暗記すべき優先度の高い条文をリストアップし、重点的に学習しましょう。

条文の「意味」と「キーワード」を押さえる

- 条文を丸暗記するのではなく、「なぜその条文が重要なのか?」を理解する。

- キーワードを抜き出して、短いフレーズで覚える。

スキマ時間に何度も繰り返す(回数重視)

- 1回で完璧に覚えようとしない。

- 朝の通勤時間や寝る前の5分などを活用し、何度も繰り返す。

- 「寝る前に音読」+「翌朝に軽く復習」 を組み合わせると効果的。

単純に暗記に徹する

私は、厳選した民法、行政法の約150論点をマーカーを引いて赤色シートで暗記しておりました。

ペースとしては、1日で50論点、3日間で150論点をまわしておりました。

暗記の時、基本は口頭で確認しますが漢字が難しい時は書いて確認していました!

単純な暗記ですが、記述対策にもとてもに役にたちました!

ユーチューブで聞き流しを活用

私は、夕食の際ユーチューブの民法の条文聞き流しを3ヶ月ほどきいておりました。

最初は、あまり意味がないように思えましたが100日程続けていますと変化がありました。

その変化とは、過去問演習の際に、条文を思い出せるようになり、約1000条ある民法の条文の範囲や並びが分かるようになっておりました。

まとめ

行政書士試験において六法は必要ではないが、持っておくことで学習効果が大きく向上します。

特に法令科目の得点アップに結びつくため、試験対策の効果を高めたい人にはおすすめできます。

- 六法があると条文を正確に理解できるため、試験の問題解決に直結する

- 法改正にも対応しやすく、最新の情報を以て学習できる

- 学習スタイルに合わせた六法を選ぶことで効果的な学習が可能

自分の効率的な学習スタイルに合った六法を選び、最大限に活用することが大切であると思います。

以上何かの参考になりましたら幸いです。

ご購読いただきまして、ありがとうございました。

行政書士試験の勉強を始める記事⇒こちらから

コメント