行政書士試験の合否を分けるカギの一つが「記述式問題」です。選択肢問題とは異なり、知識だけでなく文章表現や構成力も問われるため、苦手意識を持つ受験生も多いと思います。この記事では、行政書士試験の記述式対策に悩む方へ向けて、記述問題の概要から効果的な対策方法、おすすめの問題集まで徹底的に解説します。

リンクしてる目次

行政書士試験の記述問題とは

行政書士試験の記述問題は、試験の合否を左右する非常に重要な部分です。試験全体で300点のうち、記述問題は60点分(20点×3問)を占めています。合格ラインである180点で考えると約30%を占め、非常に大きなウェイトを持っています。

記述問題はとても大事

選択肢問題(択一式)は知識を単純に問う問題であり、正誤を素早く判断する能力が求められます。

一方、記述問題は、与えられた事例や法律的な背景を踏まえ、法律の適用や解釈を自分の言葉で表現する能力を問われます。したがって、選択肢問題で多少の失点があっても、記述問題でしっかり得点すれば、合格に必要な得点を確保できる可能性が高まります。

記述問題の難易度は一見高いかもしれませんが、実は「部分点」を狙う戦略を取ることで、確実に得点を積み重ねていくことができます。そのため、記述問題の重要性をしっかり理解し、効果的な対策を講じることが合格のカギとなります。

毎年本番試験を終えられた時点で多くの受験生の方が、180点に対して記述の得点に左右される状況となっています。

記述問題の出題内容

記述問題では、主に民法や行政法に関連する問題が出題されます。具体的には、法律の条文や判例を基にした「事例問題」が多く、以下のような内容が含まれます。

記述問題の形式としてよく見られるのは、特定の事例が提示され、その事例に基づいて法律的な結論を導き出し、その理由を簡潔に記述する形式です。たとえば、ある契約に関する問題が提示され、「契約が成立しているか?その理由は何か?」といった問いに対して、民法の知識を使って解答します。

事例問題においては、「どの法律を適用すべきか」「その法律の条文がどのように関連するか」「結論としてどう判断するべきか」などを記述することになります。これにより、あなたがどれだけ法律を正確に理解し、それを実務的な判断に結びつけられるかが問われます。

記述問題の解答の長さは40字程度が基本です。これは、法律の条文や判例をきちんと理解して、その要点を簡潔に表現する能力が求められていることを意味します。

記述問題では「正確な知識」と「論理的な表現力」の両方が求められます。

例えば、民法の契約成立の要件や行政手続法の適用基準を正確に記述する必要があり、さらにその理由や結論を論理的に構築し、わかりやすく表現する力が必要です。

行政書士試験センター⇒こちら

記述問題における採点基準

行政書士試験の記述問題における採点基準は、単なる模範解答通りの文章を書くだけではなく、キーワードを適切に使い、法的な結論が正しく、条文の趣旨を理解して表現できることが重要です。

さらに、誤字脱字や論点のズレに注意し、部分点を狙う戦略を取ることで、確実に得点を積み重ねることができます。

キーワードが含まれているか

記述問題で最も重要な要素の一つが「キーワード」です。行政書士試験の記述問題では、与えられた事例に対して、必要な法的概念や要件を正確に表現することが求められます。

そのため、法律用語や条文の重要キーワードが解答に含まれていることが採点の大きなポイントとなります。

民法の契約に関する問題であれば、「契約成立」「申込」「承諾」「意思表示」などのキーワードを使うことが重要です。

行政法に関する問題であれば、「行政処分」「違法」「不服申立て」などが必要となる場合があります。

これらのキーワードを適切に使うことで、解答が法律的に正しいことを証明できるため、キーワードの使用は高得点を得るために不可欠です。

法的な結論が正しいか

記述問題の最終的な評価は、法的な結論が正しいかどうかにかかっています。

つまり、問題文の事例に対して、どのような法律を適用し、どのような結論を導くべきかを論理的に記述することが求められます。

「売買契約が成立しているか?」という問題で、売買契約の要件(申し込み、承諾、意思表示の 合致など)をしっかり記述し、契約成立の結論に導くことが必要です。

「行政処分が適法か?」という問題で、行政法の基本原則を踏まえ、処分が適法か違法かを論じ、結論を明確に記述する必要があります。

結論が正しくない場合、いくら他の要素が完璧であっても、得点は低くなります。そのため、結論に至る論理や理由が間違っていないかをしっかり確認することが重要です。

条文の趣旨が表現できているか

記述問題では、単に条文を丸暗記して引用するだけでは十分ではありません。

重要なのは、その条文の趣旨や目的を理解し、それを問題に適用する能力です。法律の条文や判例がどのような背景や意図を持っているのかを示すことが求められます。

民法の「契約の成立」に関する問題で、契約の要件だけでなく、その趣旨(「契約は当事者間の合意に基づいて成立する」という基本原則)も記述することが求められます。

行政法の「行政処分」の問題で、行政庁の権限や処分の適正を確保するための原則(「行政行為は適正手続に則って行われるべきである」)を盛り込むことが有効です。

条文や判例の趣旨がしっかり表現されていれば、採点者はその回答が法的に正当であると判断しやすくなります。

誤字脱字、論点のズレがないか

記述問題では、誤字脱字や論点のズレが減点の原因になります。特に法律用語や条文番号の間違いは致命的となり得ます。解答時には、文章の正確さに十分注意を払い、論点がずれないようにすることが必要です。

「民法第5条」「民法第6条」といった条文番号を間違えると、知識不足と見なされる場合があります。

解答の内容が問題文と乖離していると、採点者がその解答を正当と認めない可能性が高くなります。

文章が不明瞭だったり、論理の飛躍があったりする場合も評価が下がります。そのため、誤字脱字を避け、文章の構成が論理的であることを確認することが重要です。

行政書士試験の記述対策

ここでは、択一問題との関係性や記述対策を始める時期など実際の対策についてお伝えいたします。

択一問題と記述問題の関係

択一問題(選択肢問題)と記述問題は、知識の根本において密接に関連しています。

択一問題では、基本的な法的知識を問われるため、これをしっかりと理解することが記述問題への準備にもつながります。記述問題では、その知識を「文章として表現できる力」が必要です。

「行政処分の違法性」について選択肢問題で理解した内容を、記述問題では事例に基づいて「行政手続法に基づく適法性」の有無を述べる形になります。

択一問題で正解できる知識を、記述問題では実際の事例に適用し、その要素を文章でまとめるスキルが必要です。つまり、知識をただ暗記するだけでなく、それを実際の場面でどう使うかを意識することが重要です。

記述問題では、知識が「ただの暗記」ではなく、「思考力や判断力を活かして書けるか」が大きなポイントとなります。

記述対策を始める時期

記述対策は、遅くとも試験の3ヶ月前には本格的に始めることをおすすめします。

なぜなら、記述問題は「書く練習」を通じてスキルが向上するため、時間をかけて身に付けていく必要があるからです。

- 記述問題は慣れが重要です。最初は時間がかかっても、繰り返し練習することで、だんだんとスムーズに文章をまとめられるようになります。

- 記述の練習を早めに始めることで、試験の際に「記述に対する抵抗感」が少なくなり、自信を持って臨むことができます。

理想的には、知識のインプットがある程度終わり、基礎知識が定着してきた段階で、記述の演習を始めるのがベストです。インプットとアウトプットを並行して行うことで、知識の定着度が高まり、記述の表現力も向上します。

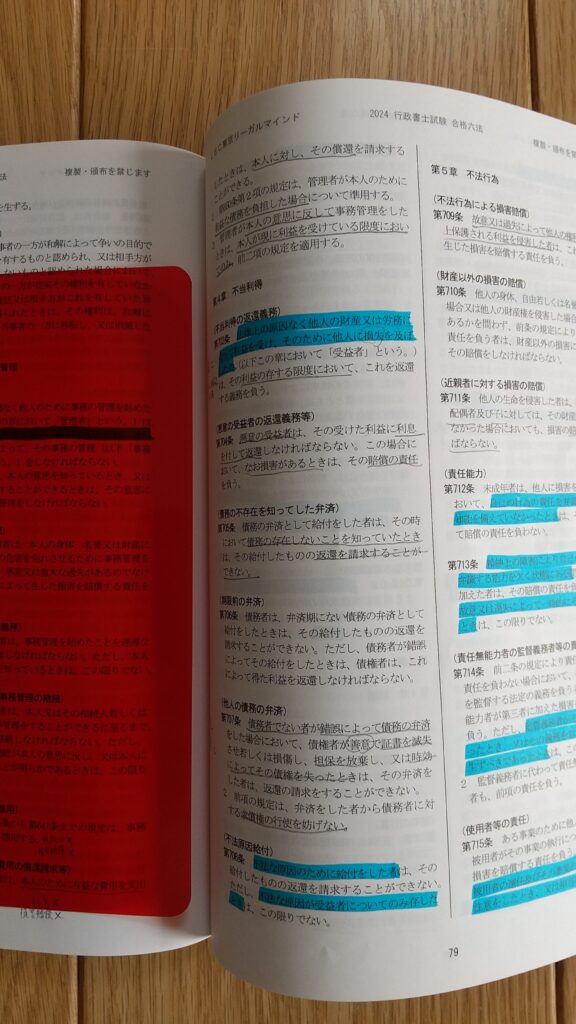

記述対策の条文と判例

記述問題においては、法律の条文の要件や効果を正確に把握し、それを実際の事例に当てはめて記述する力が求められます。

特に行政書士試験では、行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法、民法(債権、相続)など、よく出題される範囲に重点を置くと効果的です。

これらの法的要件をしっかり理解した上で、それを事例に適用できるかが重要です。

例えば、民法の「契約成立」の要件を基に、与えられた事例が契約成立に該当するかどうかを論じるといった形です。

現場思考力と暗記

記述問題では、知識を丸暗記するだけでは不十分です。重要なのは、問題文を読んで、何が問われているのかを判断し、最適な結論を導き出す力です。

つまり、知識を活かして柔軟に対応できる「現場思考力」が求められます。

「行政処分が適法か?」という問題で、問題文の内容に基づき、行政手続きが正当に行われたか、手続きに違法がないかを判断し、結論を導きます。この際、知識だけではなく、問題の文脈を理解する力が重要です。

知識を正確に持つことは前提ですが、実際の試験では、その知識をどう問題に適用するかがカギとなります。問題文の読み取り力や論理的な文章構成力も同時に鍛えることが大切です。

部分点を狙う訓練

記述問題では、満点を狙うのではなく、最低でも20点、できれば30点以上を安定して取ることを目指す練習を積むことが重要です。

記述問題では、採点者が求めている要素に合致する部分があれば、部分点が与えられる場合が多いです。

- 解答に必要なキーワードをしっかり盛り込む。

- 法的な結論を正確に記述する。

- 必要な条文や判例の要素を記述すること。

- 解答において論理的に筋が通っているかをチェックする。

部分点を積み重ねることで、試験全体で安定して高得点を取ることができます。

書く練習

実際に手を動かして記述することが、記述力を向上させるための最も効果的な方法です。

最初は時間がかかるかもしれませんが、繰り返し練習することで、自然に文章をまとめる力がついてきます。

- 毎日少しずつ記述問題に取り組む。

- 初めは時間内に収まらなくても、内容を重視して練習する。

- 解答を記述した後、模範解答と照らし合わせて、何が足りなかったか、どこを改善すべきかを確認する。

このように、反復練習をすることで、試験当日にスムーズに文章をまとめる力がつきます。

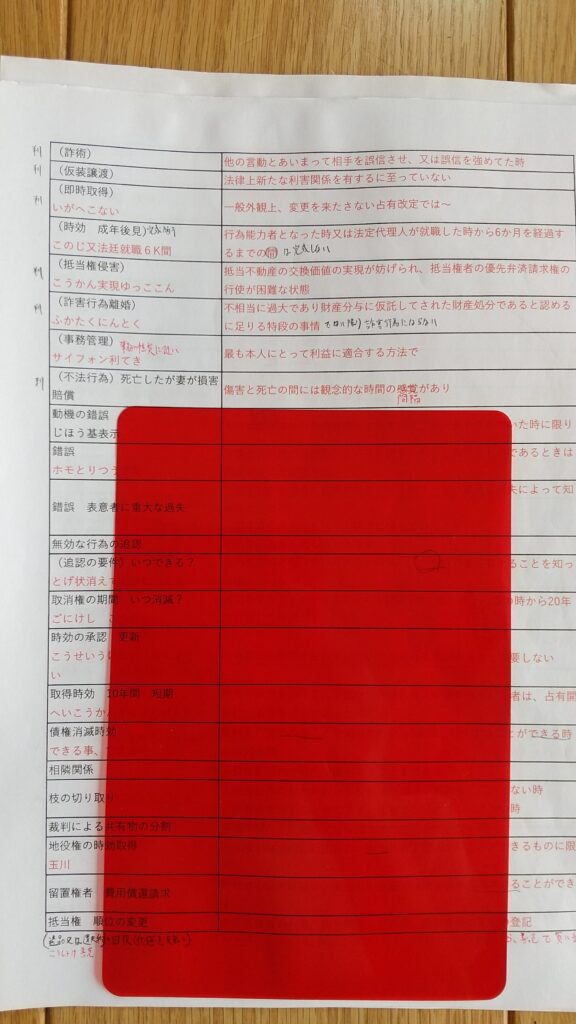

記述問題のキーワード

記述問題でよく出題される法律用語や条文用語は、自然に使いこなせるようにしておくことが重要です。

キーワードを解答の中で正確に使い、文脈に合った形で表現できるように練習することが、得点に直結します。

模試を活用

模試や答練(答案練習)は、記述対策に非常に効果的です。模試では本番と同じ形式で練習できるため、実際の試験の時間配分や記述の組み立てを実践的に学ぶことができます。

- 本番と同じような環境で時間配分を意識して解答する。

- 解答後は、採点基準に沿ったフィードバックを受け、自己改善を行う。

模試を繰り返し受けることで、本番の試験に対する準備が整い、試験当日にスムーズに解答できるようになります。

実際に模試と同じ論点の問題がでるラッキーなことがあります。

記述式のおすすめ勉強方法

記述対策は継続的な努力と練習によって、確実に実力を伸ばすことができます。毎日の積み重ねを大切にし、過去問や問題集を活用しながら、着実に記述力を向上させましょう。

問題集は2冊がおすすめ

記述対策には、問題集を2冊使う方法がおすすめです。1冊に絞るよりも、異なる教材を使い分けることで、基礎力を固めつつ応用力も養うことができます。

基礎固め 最初の段階では、基礎的な記述の形式や解答の書き方を学ぶことが重要です。この段階では、難易度が低めの問題集を使い、記述の基本をマスターします。例えば、条文や判例を使ったシンプルな事例問題が多い問題集を選ぶと良いです。

応用力の強化 基礎を固めたら、次は応用力を養うための問題集に取り組みます。この段階では、少し難易度の高い問題に挑戦することで、より実践的な記述力を鍛えることができます。例えば、過去問や模試を使った問題が適しています。応用力を高めることで、より複雑な事例にも対応できるようになります。

毎日記述問題に触れる

記述問題は、毎日継続的に解く習慣を身につけることが非常に重要です。たとえ短時間でも、毎日5問は記述問題に取り組むことを心がけましょう。

短時間でも習慣化

毎日少しずつ記述問題に取り組むことで、自然に記述力が向上します。たとえば、1問を5分程度で解くことを目安に、短時間で集中して書くことを心がけます。

最初は時間が足りないかもしれませんが、慣れてくると時間内に解答をまとめる力がついてきます。

毎日やることで表現力が向上

記述問題を繰り返すことで、法律的な表現を自然に使いこなせるようになります。問題に対する理解も深まるため、試験本番でもスムーズに解答できるようになるのです。

習慣化のコツ

記述問題を毎日の勉強の中に組み込むことで、継続的に解答力が鍛えられます。最初は苦手意識があるかもしれませんが、「毎日5問だけ」と決めて少しずつでも続けることが大切です。

過去の記述問題の論点をおさえる

過去問は記述対策において最も効果的な教材の一つです。過去問を通して、出題されるテーマや論点を予想できます。

つまり過去に出題された重要論点なので再度出題の可能性がある、または過去3年までで出題されているため出題はされないという予測を立てることが出来ます。

過去問を分析して論点を洗い出す

過去の記述問題を繰り返し解き、出題されたテーマや法的知識の傾向を確認します。特に重要なのは、テーマの関連性を見極めることです。

たとえば、ある年に出題されたテーマが他の年にも出ている場合、それは重要な論点として捉えるべきです。

過去問を自分で解いてみる

論点を洗い出したら、実際にそのテーマを自分の言葉で解答してみましょう。解答を作成する過程で、自分がどの部分で躓くかを確認し、その部分を重点的に復習します。

過去問を使った演習は、実際の試験の形式にも慣れるため、非常に効果的です。

同じテーマで何度も練習する

論点が繰り返し出題されることが多いため、同じテーマで記述問題を解くことは非常に有効です。たとえば、過去問を使って同じ法律テーマ(例えば「行政処分」や「信義則」など)で何度も解答し、どのように表現すべきかを鍛えていきましょう。

間違えやすい漢字をまとめる

行政書士試験では、漢字の間違いが減点されることがあります。特に法律用語は難しい漢字が多いため、正確に書けるようにしておくことが重要です。

間違えやすい漢字をリスト化

記述問題では、漢字が正確に書けていないだけで減点されることがあります。

たとえば、「信義則」や「不履行」など、よく使う法律用語の漢字は、間違いやすいものが多いです。そのため、間違えやすい漢字をまとめてノートに書き出したり、六法にチェックことをおすすめします。

正確な漢字の書き方を覚える

書き間違えやすい漢字を覚えたら、何度も練習して正確に書けるようにしましょう。

特に漢字の形が似ているものや読み方が難しい法律用語に注意を払い、正確に書けるようにしておくことが大切です。(妨害⇒を子供へんにして間違える×/相互保証主義⇒保障×)

漢字の練習を繰り返す

漢字の練習は、一度やっただけでは身につきません。日々の練習で漢字の書き方に慣れ、記述問題に使えるようにしていきましょう。

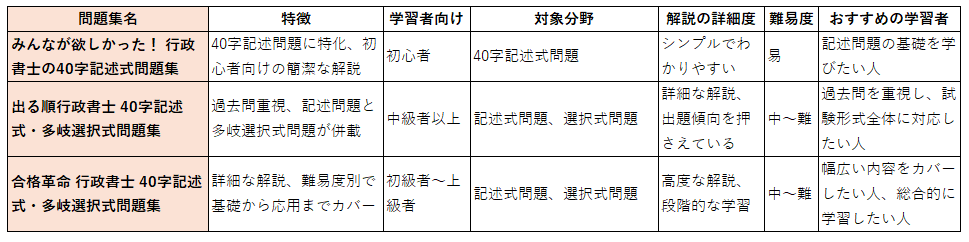

おすすめ記述問題集と格安講座

それぞれの問題集は異なる強みを持っており、自分の学習進度や目標に応じて選ぶことが重要です。

初心者には「みんなが欲しかった!」が、試験全般をしっかり対策したい中級者以上には「出る順行政書士」や「合格革命」が適しています。

みんなが欲しかった! 行政書士の40字記述式問題集

- 40字記述問題に特化した問題集で、行政書士試験の記述式問題に必要な基本的な記述力を養うために作られています。

- コンパクトでシンプルな解説:解答に必要な要素を簡潔にまとめているため、初心者でも理解しやすいです。法的な結論やキーワードを押さえた記述の方法がしっかり学べます。

- 分野別の構成:民法や行政法など、出題が予想される分野に特化して、頻出の論点を重点的に練習できます。

- 初心者向けのアプローチ:記述問題に不安がある方でも、ステップアップ形式で無理なく進められる内容です。

- 40字記述問題に絞って対策できるため、記述問題に特化してしっかり練習したい方に最適です。

- 初学者向けに優れた教材で、記述問題に対する基本的なアプローチを身につけるのに適しています。

記述問題に不安がある初心者や、まずは基本的な記述力を高めたい方に最適です。

出る順行政書士 40字記述式・多岐選択式問題集

- 40字記述式問題に加え、多岐選択式問題も収録されており、行政書士試験のさまざまな形式に対応しています。

- 過去問ベースで作られており、試験の出題傾向をしっかり押さえた問題が豊富です。過去に出題された問題を中心に構成されているため、試験の直前に非常に役立ちます。

- 選択肢の多岐式問題は、解答形式の異なる問題を解くことができ、試験全般に対する適応力を養えます。

- 解説の充実:難易度に応じた解説が詳細に記載されており、選択肢問題や記述問題での解答力をしっかりと高められます。

- 記述式問題だけでなく、多岐選択式問題も取り扱っているため、試験全体に備えたい方に最適です。

- 出題傾向を把握したい方や、過去問を重視する方にぴったりです。

幅広い形式に対応した問題集で、過去問重視の学習法を好む人や、記述問題と選択式問題の両方に対応した教材を使いたい方におすすめです。

合格革命 行政書士 40字記述式・多岐選択式問題集

- 合格革命シリーズは、試験に必要な知識を集中的に学べる問題集です。40字記述式問題に特化した問題も多く、高い合格率を誇る実績があります。

- 多岐選択式問題と40字記述式問題を併用することで、試験の形式に広く対応可能。

- 問題の解説が非常に詳細で、採点基準に基づく解答のポイントが明確に示されています。記述問題に必要な「法的結論の導き方」や「論点の絞り方」を学べます。

- 難易度別に構成されており、基礎から応用まで段階的に学ぶことができ、解答に必要な表現力を身につけるのに最適です。

- 「合格革命」の特長は、基礎から応用まで網羅することにあります。難易度別に問題が構成されているため、初学者から上級者まで対応できます。

- 解説が充実しており、具体的な解答の流れや論点の押さえ方が丁寧に説明されています。

試験の総合力をつけたい方や、基礎から応用まで幅広い内容に対応できる教材を求める方におすすめです。また記述問題だけでなく、選択式問題の対策も一緒に進めたい方もおすすめです。

オンスク 行政書士 記述式対策講座

・過去問を徹底的に分析し、頻出テーマや出題傾向を把握。

・実践的な問題演習を通して、論理的な文章構成力、要点を絞って記述するスキルを習得

スタンダードプランで、1628円/月、受け放題ですので、短期記述対策に最適です。

まとめ|行政書士試験の記述対策は「合格の鍵」

行政書士試験における記述式問題は、全体の得点比率から見ても決して軽視できない重要パートです。多くの受験生が「記述は難しそう」「後回しでいい」と感じがちですが、それは大きな誤解です。記述問題は、戦略的に対策すれば確実な得点源になり、合格への大きな後押しとなります。

本記事では、記述問題の特徴から採点基準、効果的な対策方法、さらには信頼できるおすすめ問題集まで、総合的に解説してきました。

記述問題で得点を狙うには、「正確な知識」と「40時程度で伝える力」をバランスよく磨くことが不可欠です。

合格に近づく記述力を、今からコツコツ育てよう

記述対策は、短期間で完成するものではありません。しかし、毎日5問でも記述に触れることを習慣化するだけで、文章力・構成力・法的思考力は少しずつ積み上がっていきます。

また、自分に合った問題集を選び、「キーワード」「条文暗記」「過去問分析」といった観点で継続的にトレーニングすることで、記述への苦手意識は自然と薄れていくはずです。

今日から始める記述対策の第一歩

- まずは1冊、信頼できる記述問題集を手に取ってみる

- 過去問で出題傾向をつかむ

- 解答は「40字で、キーワードを盛り込む」意識を持つ

- 間違えやすい漢字をノートにまとめておく

「記述が苦手だから…」とあきらめるのではなく、「記述で稼ぐ!」というマインドに切り替えることが合格への近道です。

今日から、あなたも記述問題にしっかり向き合い、合格に近づく力を育てていきましょう!

ここまでご購読いただきまして有難うございました。

何かの参考になれば幸いです。

行政書士試験・肢別問題集の使い方完全ガイド、周回のコツ・勉強法まで徹底解説!⇒こちら

行政書士試験に六法は必要?効果的な活用方法と選び方を解説させていただきます。⇒こちら

行政書士試験スタート前に読んでください!法律初学者が知るべき勉強時間と費用のリアル⇒こちら

コメント