行政書士試験の合否を左右する最重要科目の一つが「民法」です。民法の得点次第で合格ラインに届くかが決まると言っても過言ではありません。

本記事では、民法対策の基本から具体的な勉強方法、目標点数、使用教材、模試の活用方法まで、合格に必要な情報を網羅的に解説します。

この記事をおすすめしたい方

- 行政書士試験で民法の勉強方法を知りたい方

- 民法のインプット学習が一通り終わりそうな方

- 民法の記述式問題を対策されたい方

クリックできる目次

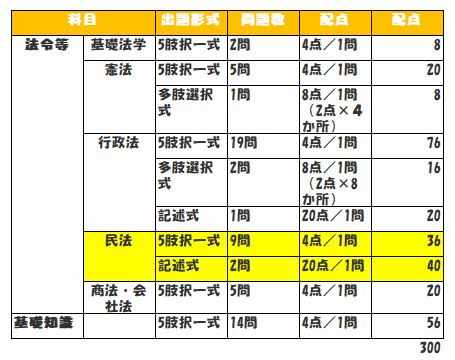

行政書士試験で民法の占める配点

行政書士試験は、総得点300点満点のうち、民法が最大76点を占めています。具体的には、

- 択一式問題:9問 × 4点=36点

- 記述式問題:2問=40点

この2つを合計すると、76点です。

さらに、行政法と並ぶ記述式問題(60点満点)のうち、民法から40点分(2問)が必ず出題されます。そのため、「記述式における民法」の存在感も非常に大きくなっています。

民法が苦手では合格できない

行政書士試験において、民法は76点という圧倒的な配点を持つ主要科目です。この民法で得点できないと、試験全体の得点バランスが大きく崩れることになります。

仮に、民法で76点中20点しか取れなかった場合、残りの224点から160点以上を確保しなければ合格ライン(180点)に届きません。つまり、民法以外で約71%以上の正答率を求められる計算になります。

これは非常に非現実的です。なぜなら、行政書士試験には以下のような“得点しにくい領域”が複数存在するからです。

- 商法・会社法(配点は低い)

- 一般知識(文章理解を除き、不確実な出題が多い)

- 憲法(配点が低く難化傾向)

こうした“点を落としやすい分野”がある中で、民法という高配点科目を苦手なまま放置することは、戦略的に極めて危険です。

さらに、民法は以下の理由から得点源にしやすい科目でもあります。

- 毎年出題傾向が安定しており、対策が立てやすい

- 条文ベースで知識を積み重ねれば、得点に直結する

- 択一と記述で知識の共通化が可能(コスパが良い)

つまり、民法を得意科目にすれば、他科目に余裕が生まれ、本番でも精神的に安定して試験に臨めます。逆に、民法が苦手だと配点の大きなチャンスを自ら捨てることになるのです。

受験生の多くは、民法や行政法を中心に学習計画を立てます。民法で差をつけられると、その後の巻き返しは非常に困難になります。合格者に共通しているのは、民法で安定して得点を確保できていることです。

したがって、民法を「後回しにする」「直前期にまとめてやる」というのはNGです。早い段階から着実に対策を積み上げて、得点源として活用していくことが、行政書士試験合格の鍵を握ります。

択一問題と記述問題(記述の配点は40点)

行政書士試験の民法では、「択一」と「記述」の両方から出題されます。ここで注意すべきは、それぞれの勉強アプローチが異なるという点です。

- 問題数:全9問(1問4点 × 9問=36点)

- 出題範囲:物権・債権・総則・親族・相続など、幅広く問われる

- 特徴:正確な条文知識+判例理解が求められる

特に、典型論点(例えば「意思表示の瑕疵」「相殺」「時効」など)が頻出です。肢別問題集を使って、問題演習を繰り返すことが重要です。

- 出題数:2問(20点/1問)

- 特徴:具体的な設問文を読み取り、法律構成と理由付け、結論までを記述

記述では、「民法の理解を前提に、正確に要件を拾い、短く的確に記述できる力」が問われます。択一と違って、部分点を狙う力や文章構成能力も必要になります。

民法を対策する上で目指したい点数

年度によって問題の難易度は変わる可能性はありますが、基本戦略を立てることは重要となります。

行政書士試験において、民法は全体配点300点中76点を占める重要科目です。

しかし、配点が高いからといって「全問正解を目指す」必要はありません。むしろ、現実的かつ効率的な目標得点ラインを見定めることが、得点戦略としては極めて重要です。

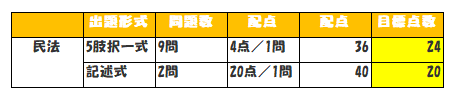

民法においておすすめしたい目標は以下のとおりです。

- 択一式:9問中6問正解(=24点)

- 記述式:40点中20点(=1問で合格点レベルの記述)

この合計44点を民法だけで安定して取れるようになれば、全体の合格基準である180点のうちの約24%を民法単体で確保できることになります。

これは、他の科目へのプレッシャーを軽減し、全体の得点バランスを整えるうえで極めて有効です。

民法の勉強方法|択一と記述の勉強時間は分けて管理しよう

よく択一問題の延長に記述問題があるや、択一問題を理解できれば記述問題も書けるといわれますが、私は完全に分けて学習しました。試験本番では時間内に問題を解き終わることが優先ですし、記述問題で一定以上は時間を割くことはできません。

行政書士試験における民法は、出題範囲が広く、かつ択一と記述で求められる能力が異なるため、同じように勉強していては効率が悪くなります。最初から「択一対策」と「記述対策」を分けて学習時間を管理することで、限られた勉強時間の中でも着実に実力を伸ばすことが可能です。

択一の勉強方法|肢別問題集10回転以上×理解重視が鉄則

民法の択一式では、毎年9問が出題されます。出題範囲は広いものの、頻出論点に集中して演習を重ねれば、比較的安定して得点できる分野です。

中でもおすすめなのが、「肢別問題集(肢別過去問)」の徹底活用です。

※肢別問題集のより詳しい記事はこちらから

- 10回以上の反復学習を前提に計画する

一度解いただけでは記憶に定着しません。肢別問題集を10回以上繰り返すことで、論点・条文・判例が自然と身につきます。 - ただの暗記で終わらせない「理解ベースの学習」

大切なのは、なぜ正しいのか/誤っているのかを自分の言葉で説明できる状態にすることです。正解の肢だけでなく、誤りの肢についても根拠を明確にしましょう。 - 出題頻度の高い分野を優先する

以下のテーマは、ほぼ毎年出題される重要論点です。早期に習得しておくと、得点源になります。

- 意思表示(錯誤・詐欺・強迫)

- 物権変動(登記、二重譲渡)

– 債権の効力(債務不履行、損害賠償)

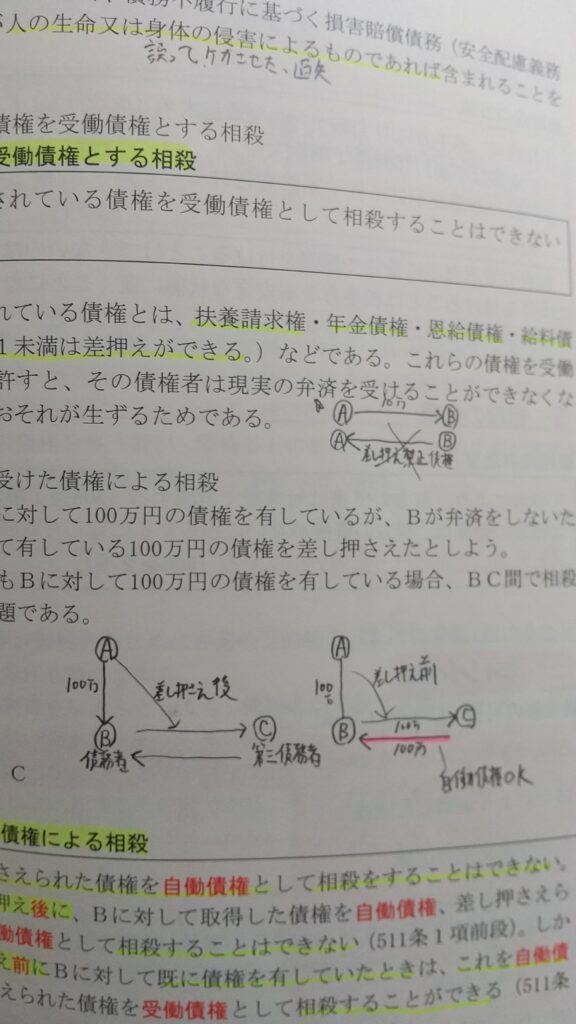

– 相殺、保証、連帯債務

– 不法行為、相続、遺言、遺留分

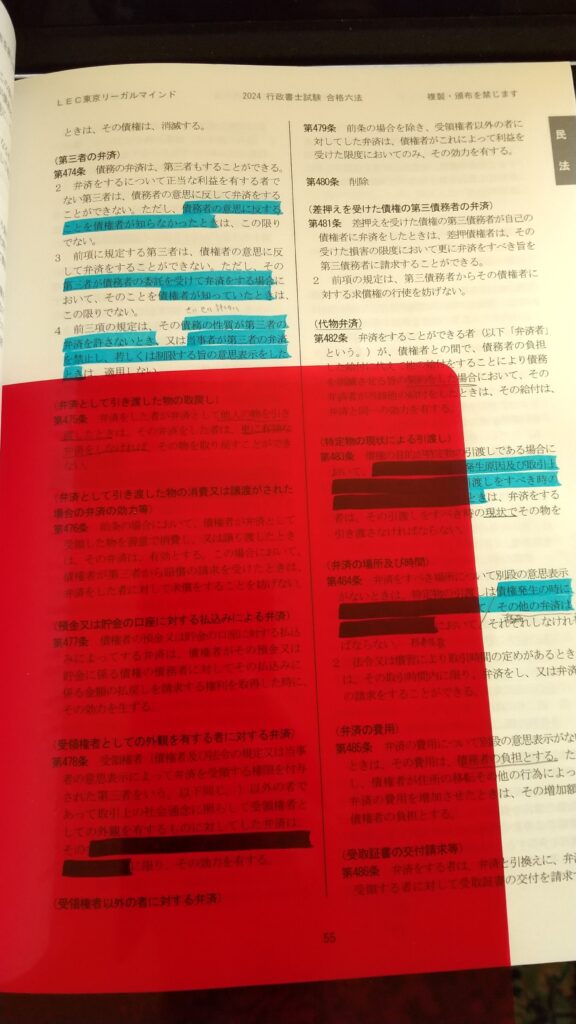

出題頻度の高い論点は記述問題対策のため六法にマーキングします。

記述式の勉強方法|条文暗記+「書く練習」で部分点を確保

民法の記述問題では、問われる論点が比較的パターン化されているため、効率的な対策が可能です。

択一式と違って「知識を使って文章を構成する力」が問われるため、実際に書く練習を通じて、答案構成力を養うことが不可欠です。

※より詳しい記述対策はこちらから

- 過去に択一で出題された重要論点を優先的に練習

記述問題は択一で頻出の論点がそのまま記述で問われることが多いです。肢別問題集で頻出だったテーマは、必ず記述式でも扱っておきましょう。 - 過去3年~5年以内に出題された論点は、基本的に避けてよい

行政書士試験の記述式問題は、過去に出題された論点がすぐに再出題されることはほとんどありません。よって、私は過去3年~5年分の記述問題で出題されたテーマは「優先度低」と考えてました。合格道場さんの過去の記述問題確認⇒こちらから - 条文知識が得点のカギになる

記述問題では、具体的な用語や要件を明確に書けるかどうかが採点のポイントです。つまり、条文の言い回しを暗記しておくことが、部分点・加点の大きな要因になります。 - 答案練習を繰り返し、「表現」と「構成」を磨く

知識があっても、書く練習をしていなければ、本番でうまくまとめられません。以下のような記述対策教材を使い、「書いて→見直して→修正する」サイクルを習慣にしましょう。

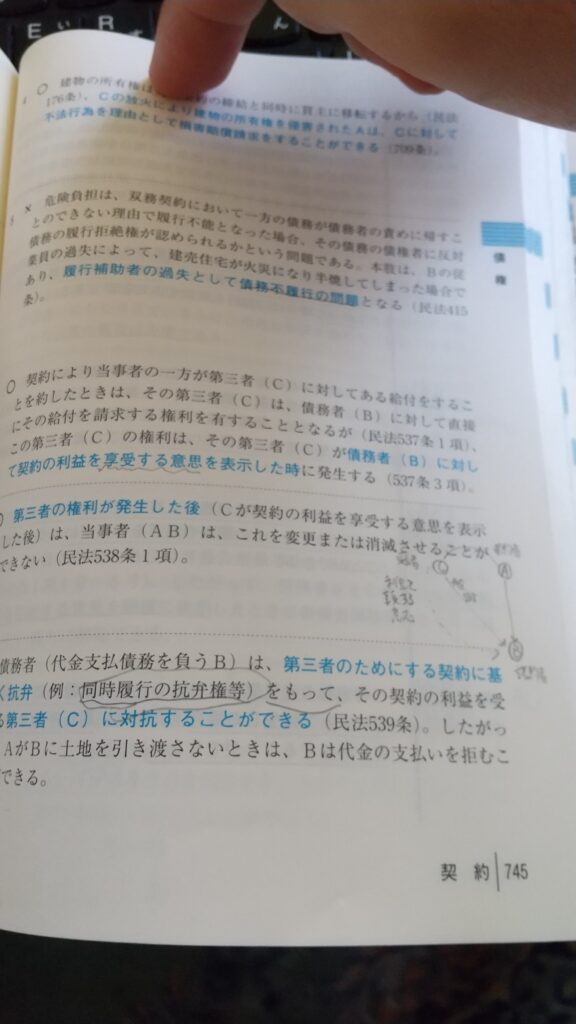

難しい論点は図で覚える|図解の形式を統一することが記憶定着の鍵

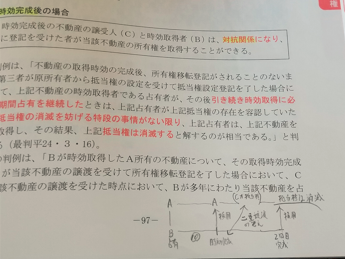

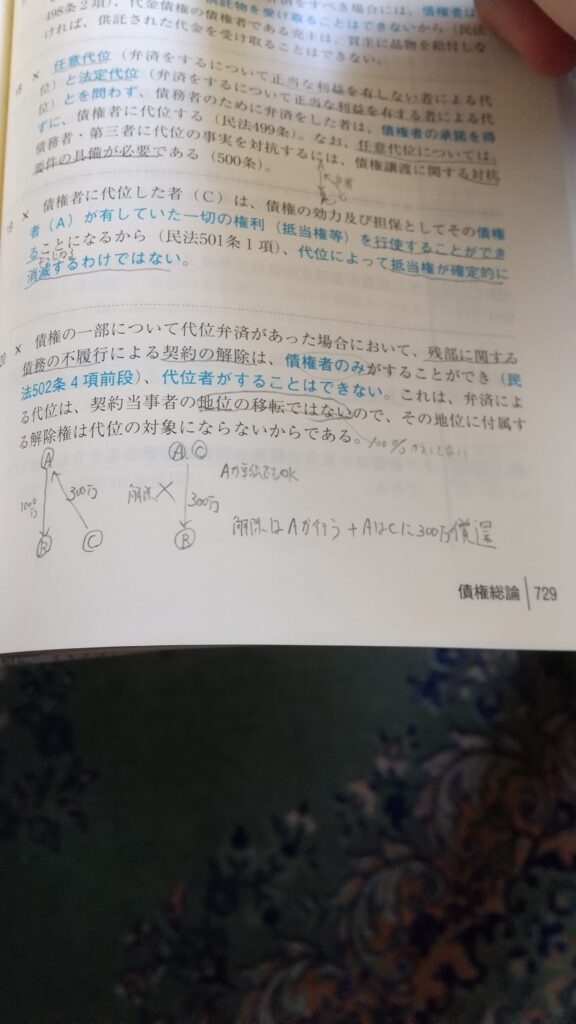

民法の中には、「権利関係」「時系列」「当事者の立場」が絡み合って複雑になる論点が数多く存在します。たとえば、二重譲渡・債権譲渡・対抗要件・相続と登記の関係などは、文字情報だけで理解するには限界があります。

こうした論点は、図を使って視覚的に整理することで、一気に理解しやすくなり、記憶にも残りやすくなります。

- 二重譲渡(X→A→Bの順で売却、登記は誰が先か)

- 債権譲渡と第三者対抗要件(通知 or 承諾)

- 相続による不動産取得と登記の要否

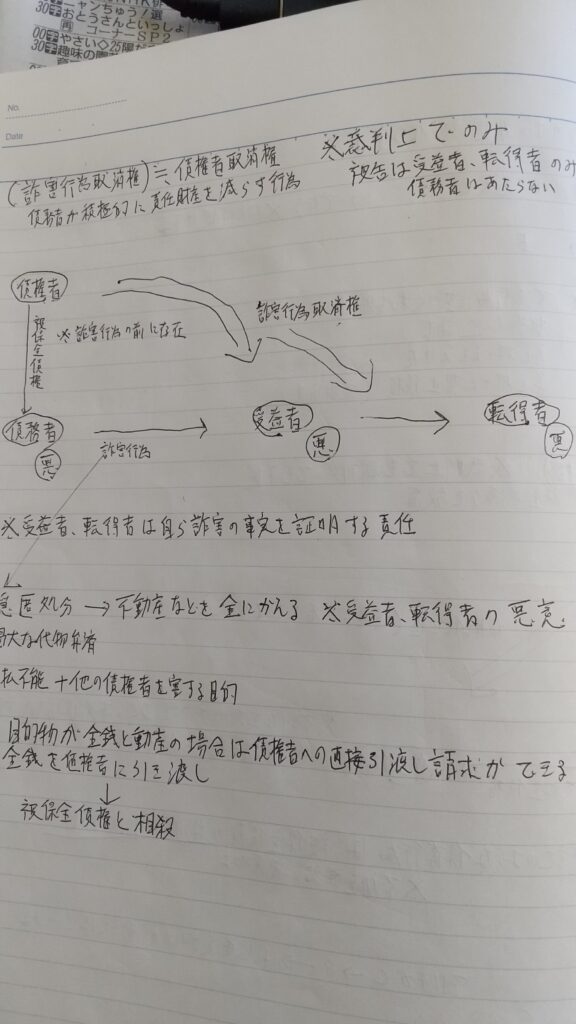

- 詐害行為取消権の構造(債権者 → 債務者 → 第三者)

- 所有権留保、譲渡担保、仮登記の優劣関係

これらは文章で読むと非常に複雑ですが、登場人物を図にして矢印で関係を整理するだけで、状況が明確になります。

図を描く際は、毎回バラバラな形式で描いてしまうと逆効果になります。頭の中で整理ができず、かえって混乱してしまうからです。

そこで重要なのが、自分だけの「図のテンプレート」を持つことです。

たとえば:

- 当事者(A・B・Cなど)の定位置を決める

- 時系列に沿って左から右へ矢印を使う

- 行為(売買、登記、通知など)を矢印で表す

- 「対抗できる/できない」を赤字などで明示する

- 登記の有無・優先順位は上下に線を分けて記載する

このように一定のルールに基づいて図を書くことを習慣化すれば、論点が変わっても「いつもの構造」として脳が認識するため、理解・記憶ともに大幅に効率化されます。

図解は、手を動かして書くことでさらに効果が倍増します。書きながら頭の中で整理するプロセス自体が記憶につながるからです。 おすすめは、以下のような使い方です。

- 肢別問題で引っかかった論点は、その都度図で整理

- 記述問題を解いたあと、構造を図で復習

- 模試で間違えた問題も、ノートに図で再現

「1日1図」でも良いので、自分専用の“図解ノート”を作っておくと、直前期に強力な復習ツールにもなります。

民法は「事案をどう整理するか」が得点の分かれ目になります。特に記述式では、単なる知識よりも“構造の理解”が問われるため、図で整理する力はそのまま答案力に直結します。

図を書く習慣がある人は、問題を読んだ瞬間に「登場人物は3人で、登記が論点だな」といった具合に、頭の中で自動的に構造化できるようになります。これは民法の得点力を安定化させる上で、非常に大きなアドバンテージです。

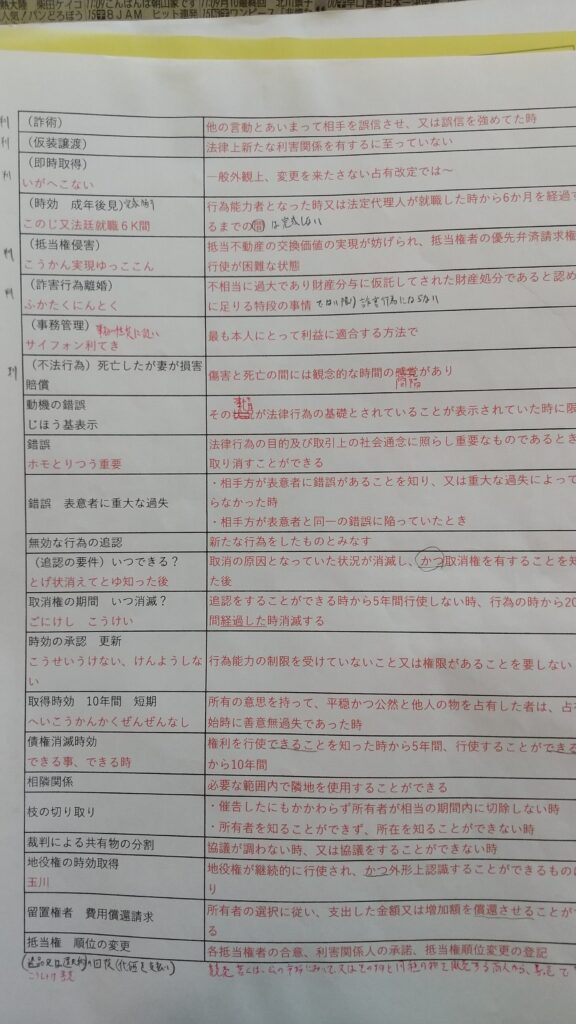

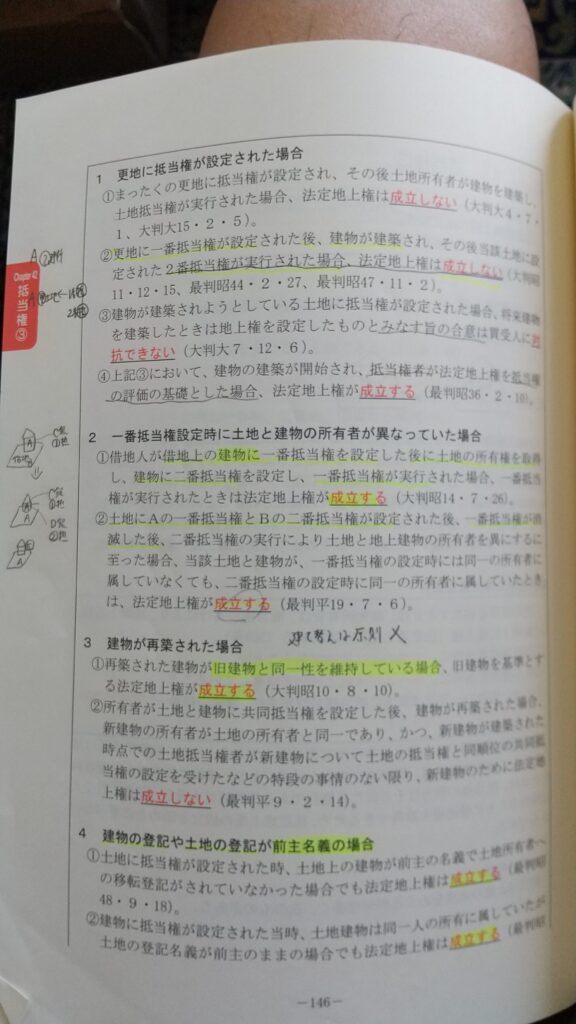

重要判例は暗記に徹する|頻出テーマは確実に得点源に

行政書士試験の民法では、基本的な判例知識が頻繁に出題されます。特に、法定地上権や債権者代位権、取消権の行使要件など、実務上も重要とされる判例は、過去問や模試でも繰り返し登場しています。

これらの論点では、深い学説理解よりも、「判例の結論と理由付けを押さえているかどうか」が問われるため、40字の記述対策のためにも暗記が重要です。

「法定地上権の成立要件」に関する判例です。たとえば以下のような内容は、過去に繰り返し出題されています。

- 成立要件: 建物と土地が同一人物により所有されていたこと

- 分離の原因: 競売・売買などにより土地と建物の所有者が分離された場合

- 地上権が認められるケースと、認められないケースの判例区別

このような論点は、「誰が何を主張したか」「裁判所がどう判断したか」を、結論ごと暗記することが最も効率的です。

- 法定地上権の成立条件

- 判例による共有物分割請求の制限

- 通謀虚偽表示における第三者の範囲

- 不法行為と過失相殺(車両同士の事故など)

- 債権者代位権の行使可能範囲

- 民法改正に伴う消滅時効の起算点に関する新判例(令和元年以降)

これらのテーマは、過去問択一で何度か出題されているものはそのまま暗記カードやノートにまとめておくとよいでしょう。

判例は、学習時間の割に得点効果が高い“コスパのよい暗記項目”です。条文と違って数が限られており、狙われやすい論点がある程度決まっているのも魅力です。

特に独学者の場合、テキストだけでは判例の理解があいまいになりがちなので、「出るものだけを割り切って暗記する」スタンスが非常に有効です。

すきま時間にアウトプット

行政書士試験の民法対策において、すきま時間の活用は非常に効果的です。まとまった勉強時間が取れない社会人受験生にとって、通勤中や散歩、ジョギング中の「ながら時間」を使ったアウトプット学習は、合格への大きな武器になります。

散歩やジョギングの時間は、意外と集中しやすく、暗記には最適です。民法の重要条文を覚える際には、以下のように実践してみましょう。

- 民法709条:「故意又は過失により他人に損害を与えた者は…」

→ このような条文を音声で覚える or 自分でつぶやいて反復

歩きながら「第709条は…損害賠償の一般条項…」と口に出すことで、視覚・聴覚・運動記憶が連動し、記憶が強化されます。

- 朝の通勤時間を“条文確認タイム”に

- 昼休みにスマホの過去問アプリで1問アウトプット

- 夜のウォーキングで記述問題の構成を頭で考える

このように、「覚える」だけでなく、「思い出す」時間を意図的に日常生活の中に取り込んでおくと、時間的な制約を超えて学習効果を最大化できます。

民法学習は通期で触れるようにする|忘却を防ぎ、得点力を安定させる

行政書士試験における民法は、学習範囲が広く、かつ出題のバリエーションも豊富なため、「一度学んで終わり」というわけにはいきません。むしろ、通年を通じて継続的に学び続ける姿勢が、合格を左右すると言っても過言ではありません。

民法は条文の数が非常に多く、判例や論点も複雑です。そのため、しばらく触れない期間ができると、驚くほど内容を忘れてしまいます。しかも一度忘れると、「どこまで分かっていたか」「どこからやり直せばいいか」がわかりにくく、リカバリーに時間がかかるという厄介な特徴があります。

▼ 他科目の学習と並行しながら「少量多回」を意識する

行政法や一般知識など、他の科目に時間を取られる時期でも、民法から完全に手を離すのはNGです。

おすすめは:

- 20分だけ民法記述対策のため六法を暗記

- 肢別問題集の回転を止めない

行政書士試験の民法は、最初は誰もが苦手意識を持つ科目です。しかし、通年を通じて繰り返し触れ続けることで、「なんとなくわかる」から「確実に取れる」に変わっていきます。

民法を得点源にするには、短期間で詰め込むのではなく、長期的に記憶と理解を育てていく必要があります。だからこそ、「通期で触れる習慣化」が重要なのです。

民法対策の使用教材

テキスト

インプット用に使用。合格革命や伊藤塾、TACの基本書が人気です。要点が整理されているものを選びましょう。

肢別問題集

択一対策の要。10回以上繰り返すつもりで使用します。LECの「出る順」シリーズや早稲田経営出版の「合格革命」などが定番です。

行政書士六法

条文の確認や暗記は六法を活用。六法にマーカーを引き赤シートでひらすら40字記述のために暗記しましょう。

「ケータイ六法」は持ち運びにも便利です。

記述問題集

LECやTACの記述問題集を使って、実戦形式で答案練習を重ねましょう。解説が丁寧なものを選ぶと復習がしやすくなります。実際に、模試と同じ論点が本試験でも出ることがありますのでやってた者勝ちですね。

模試の活用

行政書士試験において模擬試験(模試)は、「現在の実力を確認するための試験」だけではありません。

模試は“学習の一部”として計画的に活用することで、民法における弱点補強や本番対策に大きな効果を発揮します。

より詳しい模試の活用はこちらから

模試を受けたら、点数の高低だけで満足せず、必ず復習に力を入れましょう。

特に民法では以下のような視点で振り返ることが重要です。

- どの論点で正答できなかったか?

- 肢のどこで迷ったか?知識が曖昧だったのか?

- 問題文を読み違えたか、条文の解釈を誤ったか?

こうした振り返りを繰り返すことで、自分の“苦手分野の傾向”が明確になり、効率的な復習計画が立てられます。

民法の択一問題や記述式は、時間をかけすぎると他科目に影響が出るため、時間配分の管理も極めて重要です。

模試では、次のような目安で進める練習をしておくとよいでしょう:

- 択一式9問(36点)→ 15〜18分程度で解く

- 記述式2問(40点)→ 15分前後で書ききる練習

本番に近いプレッシャーの中で練習を積むことで、「時間が足りない」「焦って設問の趣旨を読み違える」といったミスを減らすことができます。

模試で特に注目すべきは記述式問題の採点結果です。

記述では、単に条文やキーワードを並べるだけでなく、「減点されない構成」「採点基準に合致した記述」が求められます。模試を通して次のようなポイントを把握しましょう。

- どの表現が加点/減点の対象になったか

- キーワードの有無が点数にどれだけ影響するか

- 設問の趣旨を外した場合、点数がどう変わるか

このように模試の記述式の採点は、答案作成の“実践的な訓練”として非常に価値があります。模試で出題された民法の記述問題は、復習して“もう一度自分で書き直す”ことをおすすめします。

模試を受けるだけでは意味がありません。大切なのはその後の分析と復習です。

- 間違えた問題の肢・条文を徹底確認

- 不安な論点はテキストや判例を再読

- 記述問題は「模範解答」と自分の答案を比較して書き直す

これらを行うことで、模試は単なる“試験”ではなく、「得点力を高めるためのツール」として最大限に機能します。

まとめ|民法を得点源にすれば行政書士試験の合格が近づく

行政書士試験において、民法は全体の約4分の1(76点/300点)を占める最重要科目です。ここで得点できるかどうかが、合格・不合格を大きく左右します。

本記事で解説したように、民法の対策では以下の点がカギとなります。

- 目標点数は択一6問・記述20点を確実に取る意識

- 肢別問題集の回転による基礎知識の徹底

- 記述式対策は条文と出題傾向を意識した暗記重視

- 図解・暗記・すきま時間活用など多面的アプローチ

- 通年で継続的に民法に触れ、知識を定着させる

- 模試で実践力と時間配分を養う

民法は一朝一夕では得点できませんが、戦略的に学習すれば確実に得点源にできます。むしろ、他科目よりも論点が繰り返し出題される分、「努力が報われやすい」科目でもあります。

最後にお伝えしたいのは、民法を“苦手なまま放置すること”が最大のリスクであるということです。裏を返せば、ここをしっかり対策できれば、他の受験生と大きな差をつけることができます。

ぜひ本記事の内容を参考に、民法を味方にして、行政書士試験合格を確実なものにしてください!

コメント