行政書士試験は、例年11月の第2日曜日に実施されます。

私は令和5年度行政書士試験に無事合格できました。試験会場は奈良会場でとてもきれいな会場でしたが、やはり試験当日に自分の中で想定しないようなことがありました。

行政書士試験の本番当日は、持ち物や時間管理、心構えなどに注意することで、実力を最大限に発揮できます。

この記事では、試験前日から当日にかけての具体的な準備・注意点・心の整え方を、実体験を交えてわかりやすく解説します。

この記事をおすすめしたい方

- 行政書士試験を受ける方で、当日の流れや予定を確認したい方

- 行政書士試験の受験を検討している方

- 試験当日の注意点をまとめてチェックしたい方

クリックできる目次

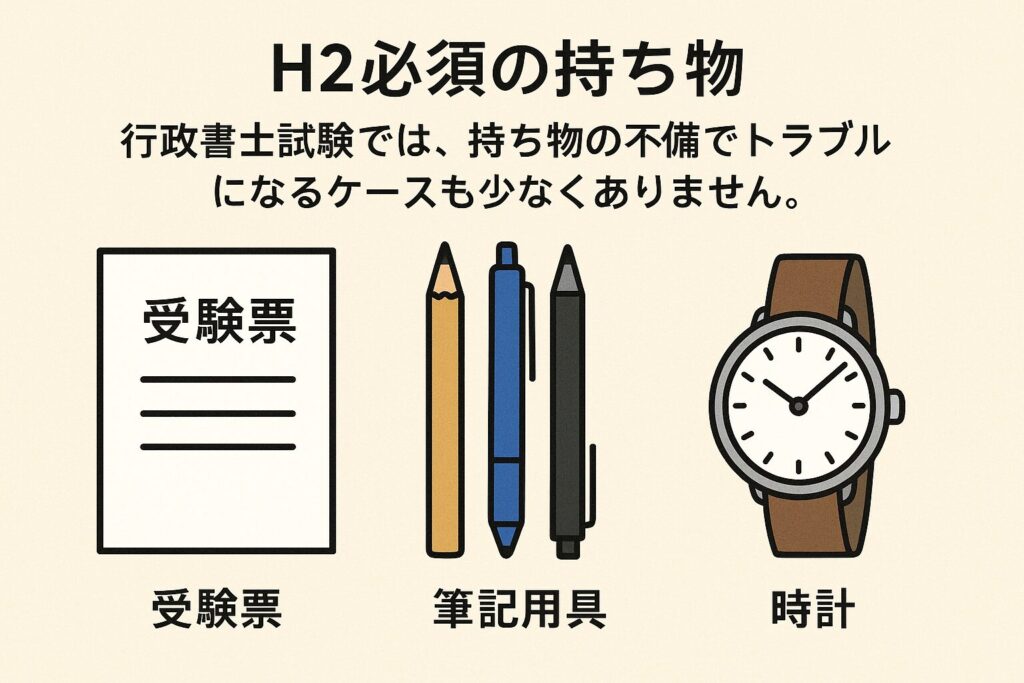

必須の持ち物

行政書士試験では、持ち物の不備でトラブルになるケースも少なくありません。以下は必ず持参すべきものです。

- 受験票:忘れると受験できません。前日にはかばんに入れるようにします。

- 筆記用具:黒のHBまたはBの鉛筆・シャープペンシル、消しゴム(砂消しゴム不可)、蛍光ペン、鉛筆削り。※HBやB以外を使用するとマークシートの解答が読みとられないこともあります。

- 腕時計:会場に時計がない場合も多いです。スマートウォッチや電子音が出るものは禁止されています。アナログ式が安全です。※腕時計又は懐中時計1個に限る

便利な持ち物

本番での快適さや集中力を高めるために、以下のような持ち物もおすすめです。

- 目薬・常備薬・マスク:乾燥や緊張で体調が崩れがちです。

- 軽食・チョコ・栄養補助食品:昼食後に眠くならないよう、消化の良い軽食を。

- 常温の飲み物:冷たいものはお腹を冷やします。

- ひざ掛け:会場によっては暖房の効きが強いことも。※使用に当たっては必ず試験監督員の許可を受けてください。

- ハンカチ・ティッシュ:意外と忘れがちですが必需品です。

前日の心構え

行政書士試験の前日は、「焦らない」「整える」ことがテーマです。

ここで慌てて新しいことを詰め込もうとすると、かえって集中力が落ちてしまうこともあります。

試験本番に最高の状態で臨むために、前日は心と体の準備を丁寧に整えましょう。

バックに必須の持ち物を入れる

前日のうちに持ち物リストを作り、すべてカバンに入れておくことが鉄則です。

朝に用意しようとすると、「受験票」「時計」「鉛筆削り」などの小物を忘れるリスクが高まります。

おすすめは、以下のようにチェックリスト形式で前夜に確認することです。

- 受験票

- 筆記用具(鉛筆・シャーペン・消しゴム・鉛筆削り)

- 腕時計(アナログ式)

- マスク・ティッシュ・目薬

- 昼食・飲み物(常温のもの)

- 会場案内のメモ(アクセス・座席番号など)

💡 ポイント:試験当日は会場周辺のコンビニが混雑します。昼食や飲み物は前日に購入しておくと安心です。

試験当日に確認する内容を確認

行政書士試験の当日に何を確認すべきか迷う方は多いですし、膨大な範囲を確認しだしたら終わりがありません。前日のうちに、試験当日に確認する箇所をあらかじめ決めておきましょう。

試験センターの試験当日の注意点を確認

試験直前に必ず、公式サイトをチェックしておきましょう。

ここには、受験票の扱い・本人確認の流れ・持ち込み禁止物など、本番で違反扱いになる可能性のある重要な規定が掲載されています。

特に以下の点に注意が必要です。

- スマートウォッチ・電子辞書・イヤホン類は使用禁止

- 携帯電話の電源を切り忘れると失格になる場合も

- 配布された問題冊子やマークシートを勝手に開くのもNG

🚫 意外と多い違反例:「試験終了後にマークを修正した」「スマホの電源を切っていなかった」など。

前日にルールを把握しておくことで、当日のトラブルを防げます。

行政書士試験センターの当日の注意事項はこちらから

飲酒を控える

アルコールを飲まれない方には関係のないお話ですが、試験前日の飲酒は避けたほうが良いです。しかし、毎晩の飲酒が習慣となっている方はかえって寝られなくなるかもしれません。

個人的には、前日のアルコールはいつもより控えるが正解かと思います。

寝られない

多くの受験生が前日に「緊張して眠れなかった」と口にします。

しかし、眠れないこと自体は悪いことではありません。

実は、人は「横になって目を閉じているだけ」で、脳の疲労が70%ほど回復すると言われています。

眠れないときは、次の方法を試してみてください👇

- 翌日の行動を頭の中でイメージして安心感を持つ

- スマホを見ない(ブルーライトが覚醒を促します)

- 寝る直前にテキストを開かない(焦りが強まるため)

💤 ポイント:前日は「完璧に寝よう」と思わず、「リラックスして横になるだけで十分」と考えること。

本番はアドレナリンが出るため、多少寝不足でも集中力は保てます。

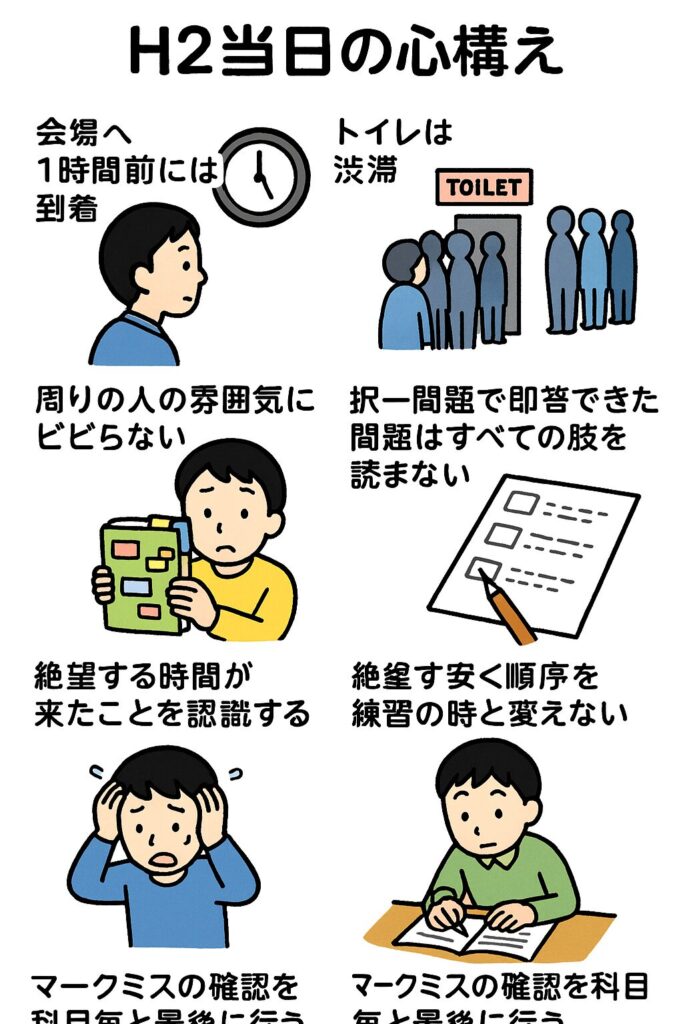

当日の心構え

行政書士試験の当日は「冷静さ」と「時間管理」が最大の鍵です。

これまでの努力を発揮するために、当日の行動や心構えを具体的に整理しておきましょう。

会場へ1時間前には到着

試験会場には試験開始の1時間前には到着するのが理想です。

駅から会場までの道順を確認し、迷っても対応できるように余裕を持って出発しましょう。

早めに到着すれば、

- トイレの場所を確認

- 座席の位置を確認

- 手荷物を整理

- といった準備がスムーズにできます。

また、遅刻や焦りによるミスを防ぐためにも、会場付近のカフェやベンチで時間調整できる余裕を持っておくと安心です。

トイレは渋滞

行政書士試験では、特に女性トイレが試験直前に長蛇の列になる傾向があります。

「直前に行こう」と思っていると、開始時間ギリギリになってしまうことも。

理想は、

- 会場に着いた直後に一度済ませる

- 試験開始の30分前にもう一度確認する

この2回体制で動くのがベストです。

まわりの人の雰囲気にビビらない

会場に入ると、分厚い教材を広げている人や、蛍光ペンだらけのテキストを見て焦ることがあります。

しかし、他人の勉強スタイルは自分の合否に関係ありません。

むしろ、試験当日に新しい知識を詰め込もうとしている人ほど焦っている場合もあります。

ちなみに、私の隣の人は、参考書が五重の塔みないになっていましたが合格していませんでした。

余裕があれば、五重の塔を確認して、逆に落ち着きましょう。

あなたは「今までやってきたことを出し切るだけ」と割り切りましょう。

択一問題で即答できた問題は全肢を読まない

本試験では時間配分が命です。

「明らかに答えが分かる」問題に出会ったら、迷わずマークして次へ進みましょう。

すべての肢を丁寧に読んでいると、1問あたりの解答時間が伸び、記述問題に時間が残らなくなります。

過去問演習の時点で「わからない肢は即スキップ」する訓練をしておくと、本番でも焦らず対応できます。

決めた「捨て問の数」を捨てる

行政書士試験は満点を取る試験ではありません。

合格点(180点)を超えることだけを目標にしましょう。

例えば、「一般知識の時事」「行政手続法の細かい条文」など、深追いしても得点効率の悪い分野は事前に“捨て問”と決めておきます。

本番では「これはスルー」と判断したら潔く飛ばす勇気が必要です。

しかし人は弱いので、当日は簡単には捨てられません。だから、当日は、必ず3問は捨てることを自分とコミットします。捨てた問題はマーク1番などと決めておきます。そして実行します。

絶望する時間が来たら「想定内」と思う

行政書士試験では、どんなに準備をしても「何これ?」という未知の問題が必ず出ます。

その瞬間、焦りや不安が一気に押し寄せますが、それは全受験生が同じです。

むしろ、「ああ、これが噂の絶望時間か」と冷静に受け止めるくらいがちょうどいいです。

解ける問題を1点ずつ積み上げる意識を忘れず、気持ちを立て直しましょう。

もちろん捨て問として、処理してしまうこともよいと思います。

問題を解く順序を練習の時と変えない

当日、問題に一通り目を通すと、例えば民法が簡単そうなので、いつもと違う順序で解きたくなりますが、練習道理の順序で行きましょう。

試験本番で急に順序を変えるのはリスクです。

「憲法→民法→行政法→商法→一般知識」など、自分が最も安定するルートを模試の段階で確立しておくことが大切です。

慣れた順序なら、心理的にも落ち着いて臨めます。焦って順番を変えると、得意科目でミスが出やすくなります。

マークミスの確認は「科目ごと+最後に1回」

マークシートのずれは合否を左右する致命的ミスです。

各科目を解き終わった時点で必ず確認し、さらに最後の5分で再度チェックする習慣をつけましょう。

- 問題番号を指で追いながらチェック

- 解答用紙の空白や飛ばしがないか確認

落ち着いて行えば、1分程度で済みます。

当日の注意点

行政書士試験当日は、「焦らない」「自分のペースを守る」ことが合格の鍵です。

ここでは、当日特に意識すべき注意点を詳しく解説します。

当日は人と話さない

朝起きてからなるべく人と話さないようにします。

会話は集中力を大きく削ぐ原因です。

最終的に、試験会場では自分の世界に集中することがベストです。

深呼吸や軽いストレッチでリラックスし、自分のペースを保ちましょう。

不安な方は強制的にモチベーションを上げる

試験前は緊張や不安で、自然とネガティブな気持ちになることがあります。

そんなときは、ポジティブな思い出や支えてくれた人を思い出すと、力が湧いてきます。

- 「支えてくれた家族の顔」

- 「応援してくれた友人や予備校の先生」

- 「これまで積み上げた努力」

これらを心の中で思い浮かべるだけで、自然と落ち着き、集中力も高まります。

ちなみに、私は鹿児島の知覧特攻記念館の若くして特攻隊となった方の遺書を思い出しておりました。自分が勉強出来たこと、試験を受けられること自体に勇気をもらっていました。

試験官が本人確認にくる

行政書士試験では、試験中に受験票の写真と本人の照合があります。

当日は試験官が一人ひとりの顔を確認します。マスクをしていればその時はずらす必要があります。一時的に集中力が切れますが想定しておきましょう。

試験中のアナウンス

3時間の試験の中で、何度が試験管によるアナウンスが入ります。これが一番厄介です。正直、このことを知らずかなりイラつきました。

内容としては、14時30分に「これより退出可能となります」や15時50分に「これより退出できません」といったものです。

このようなアナウンスを大声で、しかも2回程度アナウンスします。

どうしようもないことですが、覚悟、想定しておいてください。

隣の人の騒音

試験中は、避けられない騒音もあります。

- 筆記音やため息

- 鼻をすする音

- 小さな咳や椅子のきしみ

しかし耳栓は禁止です。

本番試験の着座位置の「運」もありますが、環境になれる練習をしておきましょう。

喫煙所ない

おそらくほとんどの試験会場は全面禁煙です。

喫煙しない方は関係のないお話です。

私は一旦会場入りし、会場施設外の喫煙スペースへ行きました。

喫煙される方はかなりストレスたまるためあらかじめ近隣の喫煙スペースを事前確認しておくことをおすすめします。

歩きながら勉強しない

私が試験当日遭遇したことですが、駅から試験会場へ向かっているとき参考書を読みながら歩いている女性の方がいらっしゃいました。しかも雨がふっていたため、傘をさしながら、参考書を読まれていました。この方はほかの人とぶつかり少し揉めていました。

試験当日はみんなナーバスになっていますので、このようなことがないようにしないと1年間の努力がだいなしになります。

最後まで焦らず、安全第一で行動することが重要です。

歩きながら勉強したい場合は、座れる場所で軽く確認する程度にとどめましょう。

私が当日行ったこと

行政書士試験当日は、「やることを絞り、無理に詰め込まない」ことが大切です。

ここでは、私が本番当日に実際に行った行動を具体的に解説します。

条文暗記の確認

私の場合は、テキストを見るのではなく、頭の中で条文を再生することにしました。

会場名物の五重の塔を見ながら、とくに記述対策での暗記条文を中心に行いました。

記述対策記事はこちらから

- 民法・行政法の頻出条文を目を閉じて唱える

- 条文の順序や文言を思い出すことで、自然と暗記内容が整理される

- 声に出さず心の中で唱えることで、周囲に迷惑をかけず集中できる

重要判例の確認

判例の全体を直前に読むのは時間の無駄です。

私が行ったのは、自分の弱点分野だけをピンポイントで確認することです。

- 過去問や模試で間違えた判例

- 記述式でよく出る判例

- 自信のない論点だけを軽く頭に入れる

⚠️注意点:全体を再確認しようとすると、焦りや不安が増してしまいます。

「弱点だけ」「キーワードだけ」の最小限の復習にとどめることが効果的です。

常温の栄養ドリンク

試験中の集中力維持のために、栄養ドリンクを持参しました。

私はコーヒーが飲めませんが、眠たくなる体質です。

12時30分に栄養ドリンクを飲み、14時ぐらいには、目がさえてすごく集中できていたことを覚えています。

- 常温の栄養ドリンク

- 一番安いレベルの栄養ドリンク(リポビタンD 150円)

- 模試などで、一度試すことをおすすめします

⚠️注意点:普段から栄養ドリンクを飲んでいる方は耐性がついて効き目が弱くなるかもしれません。

解答順序

本番では焦って順番を変えたくなる場面もありますが、私は模試で練習した解答順序を忠実に守りました。

基礎知識⇒多肢選択⇒記述⇒基礎法学⇒憲法⇒行政法⇒民法⇒商法・会社法

ちなみに、私は当日の捨て問は3問と決めていました。試験本番では、憲法科目でこの3問を無事使い切りました。

試験終了後予備校の速報をみない

私は試験が終わった直後は、結果が気になっても速報を見ないことが大切だと思います。

- 採点速報を見ても、合否は変わらない

- 他人と自分を比較すると、不必要に落ち込む可能性がある

- 長期間に勉強してきたので一旦はリラックスする

結局自己採点を行ったのは、1月の中旬頃でした。

まとめ

私が当日行った行動は、すべて「最小限の確認・自分のペース・心の安定」を意識したものです。

- 条文や判例は心の中で軽く再生

- 弱点だけをピンポイントで確認

- 眠気対策は常温ドリンクで

- 解答順序は練習通り守る

- 終了後は速報を見ずにリセット

このような行動を取ることで、試験本番でも落ち着いて力を発揮できました。

皆様の本番試験でのご検討を心より祈っております。

何かの参考になれば幸いです。

コメント