肢別問題集をどう使うべきか悩んでいませんか?本記事では行政書士試験合格者の視点から、効率的な使い方・周回法・得点アップのコツまで徹底解説します!

テキストを読み込むだけでは得点にはつながりにくい行政書士試験。特に肢別問題集は、正しい使い方をしないと「やった気になって終わる」「何度も間違える肢が覚えられない」など、時間をかけた割に効果が出づらい教材でもあります。

でも実は、肢別問題集は使い方ひとつで“最強の得点力アップツール”になります。

私も、令和5年度に肢別問題集をメイン教材として、一発合格出来ました。

この記事は、以下のようなことが知りたい方にお勧めです。

- 肢別問題集をどのタイミングで始めるべきか?

- 肢別問題集を何周すれば効果が出るのか?

- 肢別問題集を解いたあとの復習方法は?

- 肢別問題集を合格者がやっている使い方って?

この記事では、行政書士試験に合格したい人のために、「肢別問題集を最大限に活かす具体的な使い方・勉強法」を初心者向けにわかりやすく解説していきます。

これから本気で得点力を伸ばしたい方、勉強の軸が定まらずモヤモヤしている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

時間のない方は、目次リンクよりお願いします。

行政書士試験における肢別問題集とは?

行政書士試験の合格を目指す上で、「肢別問題集」は非常に重要な役割を果たします。

ここでは、肢別問題集とはどんな教材なのか? そして、なぜ多くの合格者が肢別問題集を活用しているのか?その理由をわかりやすく解説します。

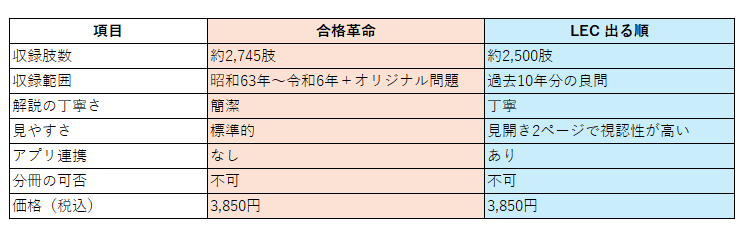

肢別問題集の種類

- 合格革命:幅広い範囲をカバーしたい方、過去問を網羅的に学習したい方におすすめ

- LEC 出る順:解説の丁寧さや視認性を重視する方、スマホ学習を取り入れたい方におすすめ

どちらも優れた問題集ですが、ご自身の学習スタイルや目的に合わせて選択されると良いでしょう。私は、合格革命を使用しました!

肢別問題集の特徴とは?

「肢別問題集」とは、行政書士試験の選択肢(=肢)を1つずつ個別に切り出し、それぞれの正誤を判断するスタイルの問題集です。

通常の「5択の過去問形式」とは異なり、1問あたり1つの選択肢に絞られているため、以下のような特徴があります。

- 1肢ごとの知識チェックができる

→ 一つひとつの知識があやふやかどうかをピンポイントで確認できる。 - ミスの原因が明確になる

→ どこで間違えたのか(条文?定義?判例?)がはっきりしやすい。 - 短時間で多くの問題に触れられる

→ 空き時間やスキマ時間でも学習しやすく、反復にも最適。

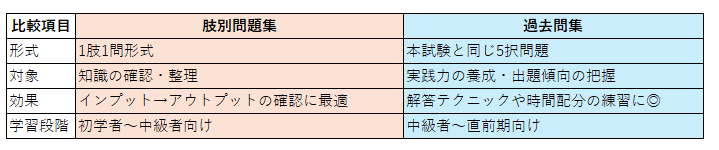

過去問集との違い

「肢別問題集」と「過去問集」は似ていますが違います。混同しがちですが、それぞれに向いている目的があります。

以下に違いをまとめてみます。

つまり、「知識の穴」を埋めたいなら肢別問題集、「本試験形式に慣れたい」なら過去問集、というように使い分けるのが理想です!

なぜ合格者の多くが肢別問題集を活用しているのか?

行政書士試験は、いかに「正確な知識を持っているか」が合否を分けます。

特に法令科目では、1語の違いで正誤が変わることもあるため、知識を“あいまい”にしておくと、選択肢の判別が難しくなります。

肢別問題集はその「知識のあいまいさ」をつぶしていくのに最適なツールです。

合格者の多くが以下の理由で活用しています。

- 選択肢1つ1つの正誤判断ができるため、精度の高い知識が身につく

- 頻出のテーマや言い回しに慣れることができ、ひっかけ肢を見抜く力がつく

- 一度間違えた肢が何度も出てくることで、自然に苦手が克服される

加えて、最近の合格者の中には「肢別問題集を繰り返し解いたことで、本試験では“肢を見ただけでピンときた”」という声も多く見られます。

つまり肢別問題集を反復することにより、瞬時に反応できるようにまでなります。

肢別問題集の使い方:基本編

肢別問題集は、ただ解くだけでは効果が半減してしまいます。

ここでは、初学者〜中級者が着実に得点力を上げるための「基本的な使い方」をステップ形式で解説します。

テキスト学習後すぐに使うのがベスト

まず大前提として、肢別問題集は「インプット(=テキスト学習)」の直後に解くのが最も効果的です。

知識が頭に新鮮なうちにアウトプット(=問題演習)することで、記憶が強固に定着します。

- 行政法の「行政処分」を学んだら、すぐにその単元の肢別問題を解く

- 一通り学んでから全体を解くのではなく、こまめに分野ごとに演習するのがコツです

1周目は「正解かどうか」よりも「理解できたかどうか」

もちろん、1周目から正解を目指す必要はありません。むしろ、間違えた肢こそ伸びしろと考えましょう。

- 「なぜその肢が正しい(or 誤り)なのか」を理解すること

- 根拠となる条文・判例・制度を確認すること

解説だけを読むのではなく、該当するテキストに戻って確認するのが効果的。

「この肢は、テキスト○ページのこの部分が根拠だな」とリンクさせていくと記憶に残りやすくなります。

間違えた肢はまとめノートにストック

肢別問題集をやる中で、間違えた肢、正解したけど自信がなかった肢、「なんとなく」で選んだ肢は、すべて復習対象として方がよいです。

おすすめは「×肢ノート」を作ること。

試験直前期にここだけ見返せば、効率よく点数アップが狙えます!

試験直前期は、本当に時間がないため苦手箇所をまとめておくことは重要です!

4周目以降は“スピードと正確性”を意識

1周目~3周目で理解を深めたら、4周目以降は「正解できるか」「迷わず解けるか」に重点をシフトします。

- 時間を計って解く

- 正解した肢には ✅、迷った肢には △ など印をつける

- 迷った肢は、正解でも後日もう一度チェック

最終的には、「この肢は過去に○回出たな」「これは引っかけの定番だな」と、見た瞬間に反応できるレベルを目指しましょう!

週ごとに「振り返り日」を設ける

毎日コツコツ進めるのも大事ですが、1週間に一度、まとめて復習する時間をとるとさらに効果的です。

- その週に解いた問題の中で、間違いが多かったテーマは?

- なぜ間違えたのか? 条文?語句?思い込み?

- 次週、重点的にやるべき単元はどこか?

定期的な振り返りをすることで、勉強の方向性がブレにくくなります。

周回のコツと記憶定着法

肢別問題集は「1回解いて終わり」にしてしまうと、ほとんど効果が出ません。

以下では、何度も繰り返す中で効率よく知識を定着させる方法や、挫折しないための工夫を紹介します。

なぜ肢別問題集は回転が必要なのか

行政書士試験は、選択肢の細かな表現の違いを見抜く力が必要です。

そのため、知識を「覚える」だけでなく、「使える」レベルまで引き上げる必要があります。

(1周目~3周目):内容を理解しながら解く(インプットの確認)

(4周目~9周目):正解率を上げつつ、苦手な肢を明確にする

(10週目~):反射的に正誤を判断できるように仕上げる

1周目~3周目は時間をかけるほうが良いです。

10周目になると、記憶の中で“知識がつながる感覚”が出てきます。ここからが本番です。

最終的には、正誤判断ではなく、問題を答える時に、右側の解説の論点やキーワードを正確に答えるようになることが重要です。

マーク法でメリハリをつける

肢別問題集を周回する際は、「どの肢が自分にとって危険か?」を見える化することが非常に重要です。

そのために便利なのが “印をつける学習法”。

- ✅ … 自信を持って正解できた

- △ … 正解だが迷った/曖昧

- ❌ … 間違えた

- ⭐ … 特に要復習(何度も間違える)

次回以降は「△と❌と⭐だけ解く」など効率的な復習ができます。

間違えた肢だけをピックアップして復習

周回を重ねると、「この問題、何度解いても引っかかるな…」という肢が出てきます。

それを放置していては、試験本番でも同じミスを繰り返します。

解決法:「間違えた肢だけを集中的にやり直す」

方法は以下のいずれか:

- ノートに転記する(×肢ノート)

- 問題集に付箋を貼っておく

- スプレッドシートやアプリで管理する

⇒ チェックポイント:

- なぜ間違えたのか?

- 選択肢のどこに引っかかったか?

- 似たような肢は他にもあるか?

“根本原因”に目を向けることが、記憶定着のカギになります。

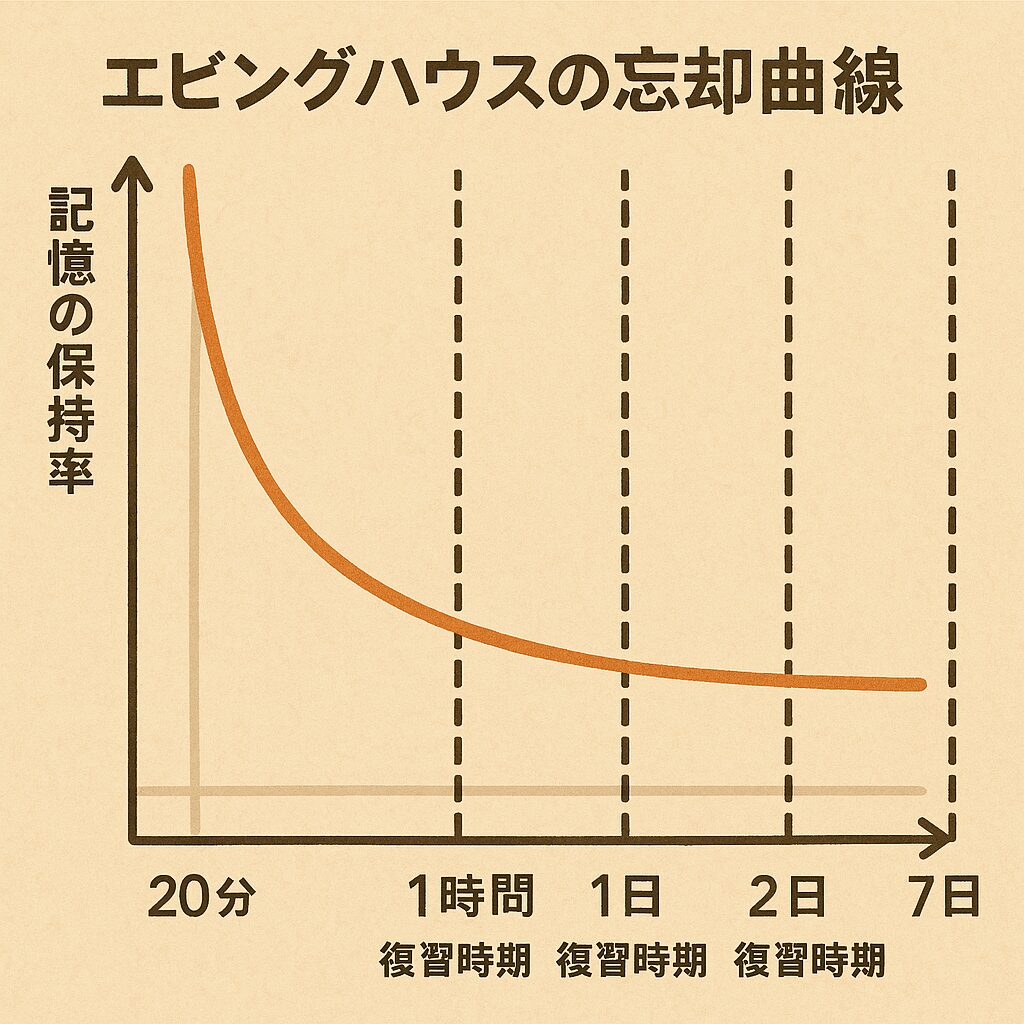

間隔反復で記憶に残す

人間の記憶は「時間が経つと忘れる」のが自然です。

エビングハウスの忘却曲線⇒詳細

だからこそ、間隔を空けて何度も繰り返すこと(=間隔反復)が大切です。

⓵それぞれの範囲を10等分(憲法・民法・行政法・商法・会社法)

②毎日その日の範囲を実施

このように、日をあけて繰り返すほど記憶に残りやすいとされています。

人によっては7日間で回転されている方が多いですが、私は10日間でも結構辛かったです。

学習を習慣化するちょっとした工夫

周回を続けるためには「勉強を習慣にする工夫」も重要です。

- その日の範囲の肢別問題集をルーティン”にする

- 寝る前の「×肢ノートチェック」を習慣にする

- 進捗を記録して、達成感を得る(スタディプラス、手帳、チェック表など)

「やる気があるからやる」のではなく、「仕組みで継続できる」状態をつくることが大切です!

私は車通勤でしたので、車でルーティンをこなしていました!

得点力アップ!肢別問題集の応用的な使い方

肢別問題集の基本的な使い方に慣れてきたら、今度は得点に直結させるための“応用的な活用法”を実践していきましょう。

ここでは、私が実際に行っていたテクニックや、点数に直結しやすい学習のコツをご紹介します。

頻出肢に注目して「本試験に強くなる」

行政書士試験では、過去に出題された選択肢の表現やテーマが繰り返されることがよくあります。

肢別問題集を解いていると、「この肢、何度も出てくるな」「またこの言い回しか」と気づくことがあります。それが、まさに「頻出肢」です。頻出肢は覚える価値が非常に高いです。

- 「☆マーク」や「ハイライト」で目印をつけておく

- 復習ノートに「頻出」カテゴリを作る

- 模試や予想問題と照らし合わせてリンクづけする

本試験で「この肢見たことある!」となれば、迷わず点を取りにいけます。

似た肢を“セット”で学ぶ

行政書士試験では、「Aのケースでは正解だが、Bのケースでは誤り」といったひっかけパターンが多く出題されます。

肢別問題集を解く際は、似ている肢やテーマをセットで比較することが記憶定着に効果的です。

- 行政法の「即時強制」と「行政代執行」

- 行政法の「取消し」と「無効」

- 民法の「制限行為能力者」の契約に関する条文

ノートに2つ並べて対局にして書き出したり、図にして整理したりすると混乱しにくくなります。

音読&暗唱で記憶にダメ押し

「読むだけ」「見るだけ」ではなかなか覚えられないという方は、正解肢・重要肢を声に出して読む or 暗唱するのもおすすめです。

声に出すことで、視覚・聴覚・発話を使った多重記憶となり、記憶への定着力が格段に上がります。

- 短時間でもOK(5分で10肢でも十分効果あり)

- スマホで自分の声を録音して“ながら復習”も◎

模試・予想問題との連動で実戦力UP

肢別問題集で知識を定着させたら、模試や予想問題集で“試す”ことも忘れずに。

模試で間違えた肢が、実は肢別問題集にそっくりそのまま載っていた…なんてこともよくあります。

- 肢別問題集でテーマを固める

- 模試で実力を測る

- 間違えたテーマを肢別で再確認

- さらに頻出肢をチェック

このサイクルを回すことで、「本番で選択肢に迷わなくなる」レベルまで持っていけます!

よくある疑問&失敗例Q&A

肢別問題集はとても便利な教材ですが、使い方を間違えると「頑張っているのに点につながらない…」という事態になりがちです。

ここでは、よくある疑問と、失敗しやすいパターンをQ&A形式でまとめます。

Q1. 肢別問題集って何周すればいいの?

✅ A:最低8周、可能なら10周以上がおすすめです。

周回数が多いほど「知識の網目」が細かくなり、似た肢の違いを瞬時に判断できるようになります。

ただし“回数”だけにこだわらず、「理解→再確認→瞬時の判断」まで到達しているかどうかが重要です。

Q2. 間違った肢は毎回ノートに書くべき?

✅ A:書く時間が負担なら、マークと付箋だけでもOKです。

ノートにまとめるのが得意な人はぜひ活用すべきですが、毎回書くのがストレスになる人は、

✅や❌、色分け、付箋などの「見返せる印」をつけるだけでも十分効果があります。

「続けられる方法」が一番の正解です!

Q3. テキストと肢別、どっちを優先する?

✅ A:肢別3周目までは「テキスト→肢別」の順、移行は肢別を重視。

序盤:テキスト重視で基礎を固め、その都度肢別でアウトプット

終盤:肢別問題集を繰り返して、知識の穴をつぶす

このバランスを意識するだけで、学習効率がグッと上がります。

Q4. 過去問集と肢別問題集、どっちを使えばいい?

✅ A:どちらも必要。ただし、演習の中心は肢別がおすすめです。

肢別問題集=「細かい知識を潰すためのトレーニング」

過去問集=「本試験の出題形式に慣れるための実戦演習」

両者は役割が異なるので、肢別で知識を仕上げてから、過去問で仕上がりをチェックしましょう。

- 「肢別はやったけど、解説を読まずに丸付けだけ」

- 「間違えた肢を放置して次に進む」

- 「3周しかやってないのに“理解したつもり”になっている」

- 「肢の正誤は判断できても、“なぜか”が言えない」

- 「模試で間違えた肢が、肢別に出ていたのに気づいていなかった」

【まとめ】肢別問題集は合格への最短ルート

最後に、本記事のポイントを簡単に振り返りさせていただきます。

行政書士試験×肢別問題集について下記にまとめさせていただきます。

- テキスト学習と並行して使うのが基本

- “理解重視”で3周目、“スピードと正確性”で4周目以降

- 印・マーク法を使って復習対象を明確にする

- 頻出肢・似た肢を重点的に見直すと得点アップに直結

- 自分に合ったやり方で継続&周回を工夫することが最重要

毎日の肢別問題集のルーティンは、始めは正直きついと感じるかもしれませんが、4週目以降は徐々にポジティブな変化が生まれます。また本番試験直前期の10月ごろになると精神的にも焦りや不安がつのります。私はそんな直前期にも自分を落ち着かせる意味でも肢別問題集を回しておりました。

肢別問題集を「ただの問題集」ではなく、「得点力を上げる武器」として最大限活用していきましょう!

最後まで、ご購読いただきましてありがとうございました。

行政書士試験に六法は必要か⇒こちらからどうぞ

行政書士試験スタート前に読んでください!⇒こちらからどうぞ

コメント