故人が加入していた年金の種類や家族構成により、遺族が受け取れる年金は異なります。自分がどの遺族年金を受け取れるのかを確認することが大切です。また、故人の年金は「受給停止」の手続きや「未支給年金」の有無についても確認する必要があります。この記事では、専門家に依頼せずに自身で進められる年金手続きの流れを詳しく解説します。

この記事をおすすめしたい方

- 身内が亡くなった後の年金手続きの流れを知りたい方

- 遺族年金や未支給年金の仕組みを理解したい方

- 専門家に依頼せず、自分で年金手続きを進めたい方

クリックできる目次

遺族が受け取ることができる年金の種類

遺族が受給できる年金を確認するためには、故人が加入、受給していた年金を調べる必要があります。

遺族が年金を受給できるかどうかは、故人が生前にどの年金に加入・受給していたかで決まります。まずは年金手帳や年金証書を確認し、故人の年金の種類を把握しましょう。

年金の基本

被保険者区分によって遺族年金の種類が変わるため、まずは故人がどの区分に属していたのかを確認することが大切です。

年金の種類

20歳以上60歳未満のすべての人が加入しており、老齢、障がい、死亡により基礎年金を受けられる。「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に分かれる。納付した期間によって給付金額が決定します。

70歳未満の「厚生年金保険を適応している事業所や会社で勤務する人」「国家公務員・地方公務員」「私立学校教職員」が加入している

保険料は毎月の給料に応じて決定し、事業主(努めている会社)が半額を負担します。

年金制度と国民年金被保険者の種類

第1号被保険者:自営業者・フリーランス・農業従事者・学生など。20歳以上60歳未満の人で、厚生年金や共済年金に加入していない場合は国民年金の第一号被保険者となります。保険料は自分で納付します。 → 主に「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の対象。

第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金に加入している人。給与から天引きされる形で保険料が納められます。 → 遺族が受け取れるのは「遺族厚生年金」と、条件により「遺族基礎年金」。

第3号被保険者:第二号被保険者に扶養されている配偶者。年収が130万円を超え、扶養から外れた人は、第1号被保険者となる。 → 遺族が受け取れるのは「遺族基礎年金」や、扶養者の加入状況によって「遺族厚生年金」。

もらえる年金を確認しよう

例えば、厚生年金加入者が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が支給され、子のある配偶者などの場合は「遺族基礎年金」も併せて支給されます。

一方、国民年金のみの加入者が亡くなった場合は「遺族基礎年金」が支給されるケースがありますが、条件を満たさない場合には「寡婦年金」や「死亡一時金」が支給されることになります。

「子供」の定義は、18歳に到達する年度の3月31日を経過していないことです。

死亡一時金は、国民年金保険料を3年以上納付した場合にもらえますが、基礎年金を1度でも受給したらもらえません。

年金の受給停止と未支給年金の請求

故人の遺族が行います。

国民年金は14日以内/国民年金は10日以内に手続きしないといけません。

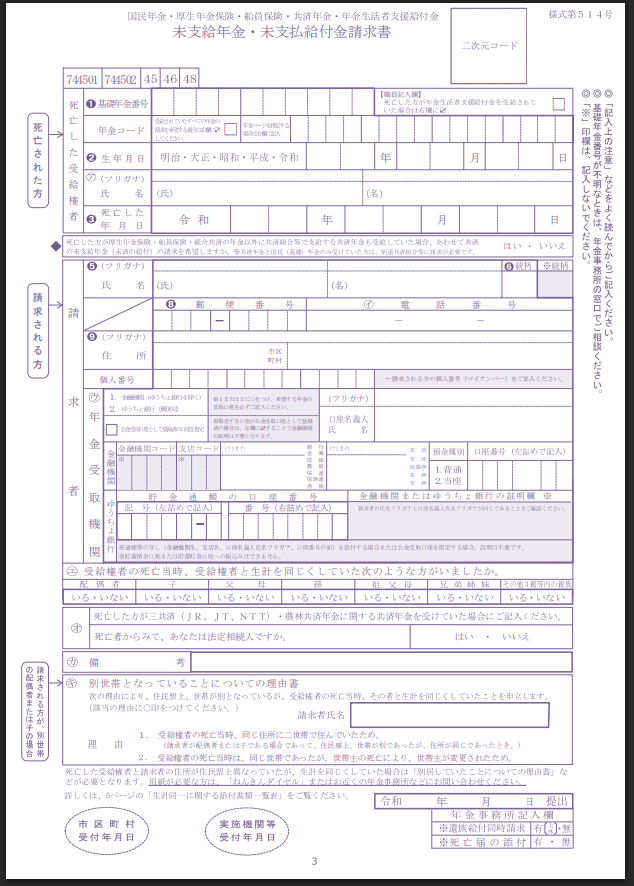

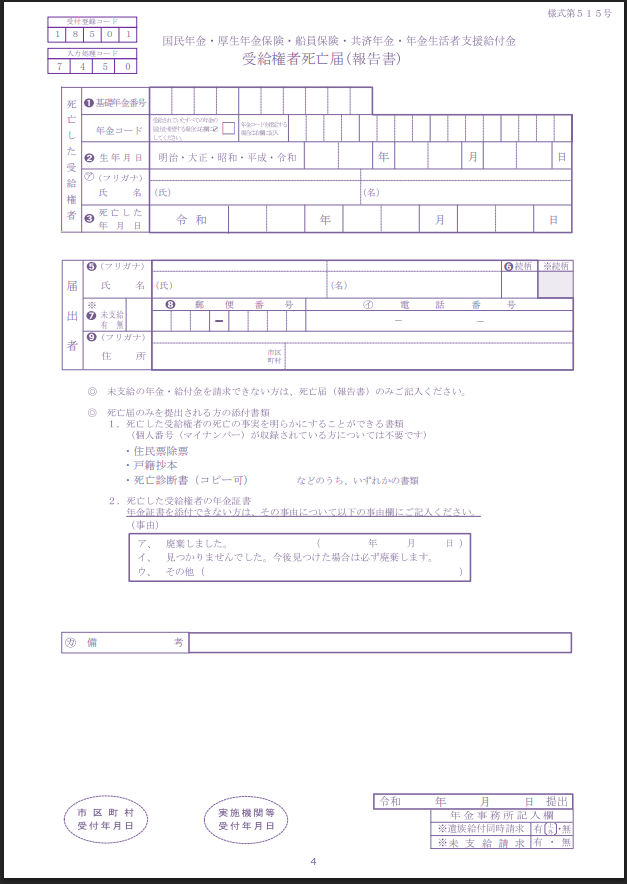

未支給年金・未支払給付金請求書(年金事務所から)

年金受給権者死亡届(年金事務所から)

年金証書(故人の遺品から)

未支給年金を受け取れる優先順位

未支給年金を請求できるのは、法律で定められた範囲の遺族に限られ、以下の優先順位に従います。

- 配偶者(生計維持関係)

- 子(18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1・2級の子)

- 父母(故人に生計を維持されていた場合)

- 孫(18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1・2級の孫)

- 祖父母(故人に生計を維持されていた場合)

- 兄弟姉妹(故人に生計を維持されていた場合)

上位の人がいない場合に、次順位の人が請求できます。例えば配偶者がいない場合は子、子もいない場合は父母が対象となります。

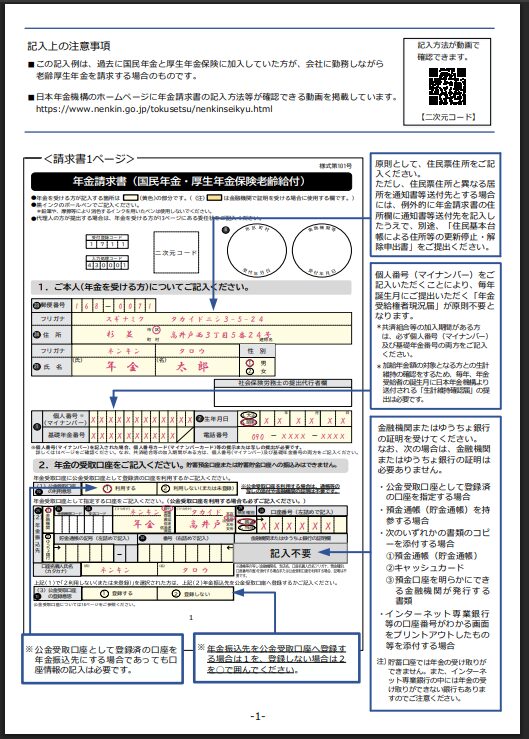

年金受給権者死亡届・未支給年金請求書の書き方

公的年金の加入者がなくなると受給の権利が消滅します。このとき受給停止の手続きをしないと、故人の年金が振り込まれてしまいます。年金の返還手続きは煩雑な他、故意に手続きをせず受給しているような悪質なケースでは刑事罰が科されることもあります。年金受給権者死亡届の手続きが必要です。

未支給年金は、故人が亡くなる前に支給が決定していたのに、まだ受け取っていなかった年金です。

年金は、6回/年、偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われます。年金の受給資格は死亡日に消えますが、支給自体は死亡した月の分まで受取れます。

日本年金機構書き方詳細はこちら

遺族年金を受給する準備

遺族年金は、配偶者や子など遺された家族の生活を支えるために設けられた大切な制度です。故人がどの年金制度に加入していたか(国民年金/厚生年金)や、遺族の立場によって受け取れる年金の種類・金額が変わります。

手続き前に必要書類や条件を確認し、スムーズに進められるよう準備しておきましょう。

遺族年金受け取りの流れ

- 死亡

- 遺族年金手続きの準備(故人の公的年金の加入歴を確認。不明点は最寄りの年金事務所へ速やかに確認)

- 請求書を準備し手続き(年金手帳や戸籍謄本など必要書類を準備し最寄りの年金事務所へ手続き)

- 裁定通知書が届く(1か月~2か月で年金証書や年金決定通知書が届く)

- 遺族年金の支給が開始される

手続きには時間がかかるため、できるだけ早めに申請することが大切です。

街角の年金相談センターという所は、日本年金機構から委託を受けた施設ですので、専門家に無料で相談、質問できます。

受給についての要件

遺族年金は、故人と遺族双方に要件があります。

故人の要件

- 国民年金に加入中であった

- 国民年金に加入しており、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満

- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた

- 厚生年金に加入中であった

- 厚生年金に加入中で傷病がもとで初診から5年以内に死亡した

- 老齢厚生年金の資格期間を満たしていた

- 障害厚生年金(1級、2級)の受給権があった

遺族の要件

①故人が生計を維持し生計が同一だった

②年収850万円未満

③子のある妻、子のある夫、子

①故人が生計を維持し生計が同一だった

②年収850万円未満

③妻、子、夫(55歳以上)

④父母(55歳以上)

⑤孫

⑥祖父母(55歳以上)

遺族年金の受給金額

遺族年金の金額は、大きく分けて 「遺族基礎年金」 と 「遺族厚生年金」 の2種類があります。どちらを受け取れるかは、故人の年金加入状況や遺族の要件によって決まります。ここでは、それぞれの金額と特徴を詳しく見ていきましょう。

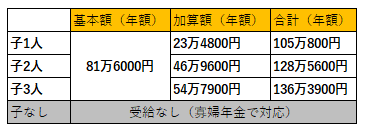

遺族基礎年金の受給金額(配偶者の場合)

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた故人に生計を維持されていた配偶者や子 が対象となります。

※上記の年金額は67歳以下の新たに年金を受け取る人の場合です。

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員や公務員などが亡くなった場合に支給される年金です。

- 基本的には、故人が受け取るはずだった 老齢厚生年金の報酬比例部分 × 4分の3

- 計算に使われるのは、故人の 平均標準報酬額(現役時代の給与や賞与)と、加入期間(月数)

👉 例:会社員として40年間厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合

- 老齢厚生年金の見込額が120万円/年なら、

→ 遺族厚生年金は 約90万円/年

- 中高齢寡婦加算

- 18歳未満の子がいない妻が40歳以上の場合、65歳になるまで61万2000円が年額で加算されます。

- 寡婦加算終了後の老齢基礎年金との調整

- 65歳以降は自分自身の老齢基礎年金が支給されるため、中高齢寡婦加算は終了。

- 経過的寡婦加算

1956年4月1日以前に生まれており、中高齢寡婦加算が終了し、老齢基礎年金に切り替わり年金額が減少した妻に加算されます。

- 国民年金加入者が亡くなった場合 → 遺族基礎年金(+子の加算)

- 厚生年金加入者が亡くなった場合 → 遺族厚生年金+遺族基礎年金 を併給できるケースがある

- ただし、すべての遺族が無条件で併給できるわけではなく、年齢や子の有無によって異なるため注意が必要です。

遺族年金を請求する

故人の遺族が行います。

5年以内に行います。

- 年金請求書(年金事務所/街角の年金相談センターから)

- 故人の年金手帳(故人の遺品から)

- 死亡診断書のコピー

- 戸籍謄本

- 世帯主全員の住民票の写し

- 請求者の所得証明書

- 貯金通帳

遺族年金は基本的に1種類しか受給できませんので、年金の選択方法や支給停止の条件を確認しましょう。

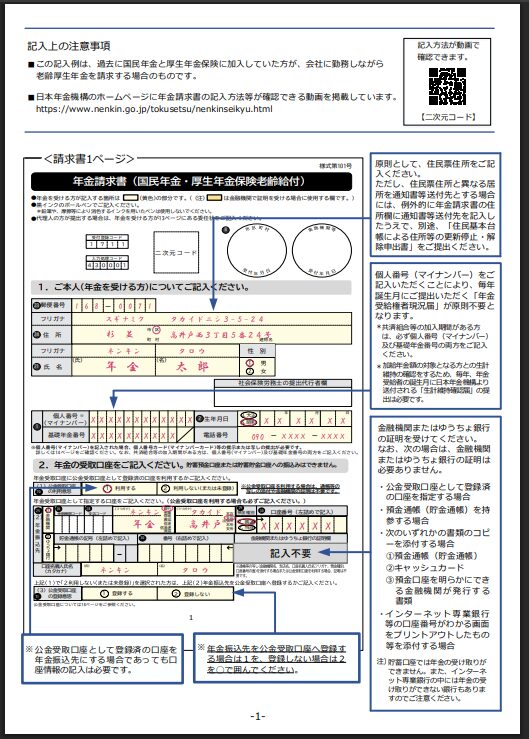

年金請求書の書き方

年金請求書は、不備や記載漏れがあると審査が遅れるため、正確に記入することが重要です。特に注意すべきポイントは以下の通りです。

- 死亡した人と請求する人について書きます。

- 生計をともにしていた子どもがいる場合は記入(子どもに障害がある場合は診断書が必要)

- 金融機関口座を正確に記載する(名義人は必ず請求者本人であること)

記載に不安がある場合は、年金事務所の窓口で相談しながら記入するのが安心です。

遺族年金の選択と併給

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」「死亡一時金」など複数の種類がありますが、基本同時に複数の年金を受け取ることはできません。

- 受給できるのは 1種類のみ

- ただし一部、老齢年金や障害年金と併給できる場合がある

- 併給の場合でも「全額受給」「一部支給停止」など条件が異なる

遺族厚生年金or特別支給の老齢厚生年金(60歳~65歳に支給される)

障害厚生年金/障害基礎年金or老齢厚生年金/老齢基礎年金

障害厚生年金/障害基礎年金or遺族厚生年金

遺族基礎年金or老齢基礎年金+遺族厚生年金

遺族基礎年金or障害基礎年金+遺族厚生年金

選択式の場合、自分にとってどの年金を選択するのが有利かを比較検討することが大切です。

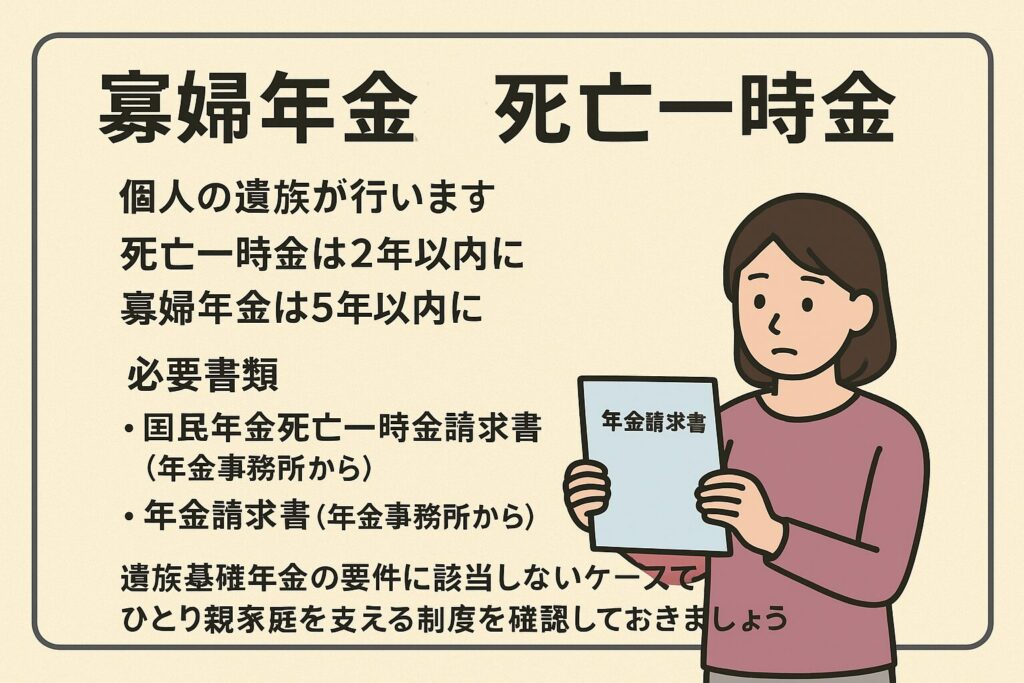

寡婦年金・死亡一時金の請求

個人の遺族が行います。

死亡一時金は2年以内に、寡婦年金は5年以内に手続きしないといけません。

- 国民年金死亡一時金請求書(年金事務所から)

- 年金請求書(年金事務所から)

遺族年金の要件に該当しない場合でも、遺族を支える制度として「寡婦年金」や「死亡一時金」を受給できる可能性があります。これらは 国民年金独自の制度 であり、会社員や公務員が加入する厚生年金にはありません。対象となる遺族は、手続き期限を過ぎないように注意して申請を行いましょう。

なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることはできないためどちらかを選択しなければなりません。

寡婦年金と死亡一時金の対象者

- 国民年金の第1号被保険者(自営業者・農業者・学生など)が死亡した場合、

その夫に生計を維持されていた 妻(60歳~64歳) が対象。 - 配偶者以外(子、両親など)は対象外。

- 国民年金に 3年以上保険料を納めていた被保険者 が、年金を一度も受け取らずに死亡した場合に支給。

- 遺族(配偶者・子・父母など)に支払われるが、受け取る順位が決まっている。(配偶者⇒子⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹)

寡婦年金と死亡一時金の受給要件

- 故人が国民年金の第1号被保険者で、10年以上保険料を納付しており老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受けっとっていない。

- 亡くなった方に生計を維持されていた「妻」であり、10年以上継続して婚姻関係にあった。夫の死亡時に65歳未満であった。

- 妻が 60歳以上65歳未満 であること

- 自身が老齢基礎年金を受け取っていないこと

- 故人が 国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納めていたこと

- 故人が老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受給していないこと

- 請求期限は死亡日の翌日から 2年以内

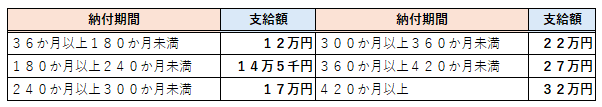

一時金支給額は下記のようになります。l

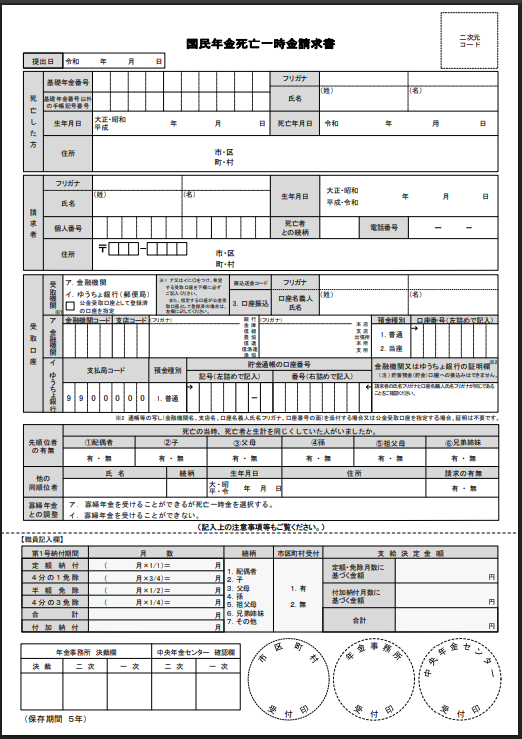

国民年金死亡一時金請求書の書き方

死亡一時金を請求する場合には、「国民年金死亡一時金請求書」を提出します。記入にあたっては、以下の点に注意してください。

- 故人の氏名・生年月日・死亡日を正確に記載

- 基礎年金番号は年金証書または年金手帳から転記

- 請求者(遺族)の氏名・続柄を明確に記入

- 金融機関の口座情報は正確に記入し、名義は請求者本人に限定

- 添付書類(故人と請求者の年金手帳、戸籍謄本、請求者の所得証明書、世帯全員の住民票の写し、貯金通帳)

記入に不安がある場合は、年金事務所で確認してから提出するのが安心です。

まとめ

家族が亡くなった際に行う年金手続きは、遺族の生活を守るために非常に重要です。

しかし、遺族年金・寡婦年金・死亡一時金などはそれぞれ 対象者や要件、請求期限 が異なるため、注意が必要です。

- 遺族年金の請求:故人の遺族が行い、5年以内に手続き

- 寡婦年金の請求:故人に生計を維持されていた妻が対象、5年以内に手続き

- 死亡一時金の請求:国民年金加入者が年金を受給せずに亡くなった場合、遺族が2年以内に請求

必要書類は年金事務所で入手できますが、不備があると支給が遅れる可能性があります。特に「年金請求書」の記入や「添付書類の確認」は慎重に行いましょう。

👉 ポイントは、

- 期限を過ぎると受給できない可能性がある

- 遺族年金は基本的に1種類しか選べないため、選択を誤らないこと

- 不明点は早めに年金事務所に相談すること

大切なご家族を失った直後は精神的にも負担が大きいですが、手続きをきちんと進めることで、遺族の生活を安定させることができます。

まずは必要な制度と自分が対象になる年金を把握し、余裕を持って準備しておきましょう。

コメント