「遺言を作りたいけれど、専門家に頼むと費用がかかる」「自分でできるなら挑戦したい」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、公正証書遺言を自分で作成するための手続きの流れや必要書類、費用の目安をわかりやすく解説します。

この記事をおすすめしたい方

- 公正証書遺言を自分で作成したい方

- 専門家への費用をできるだけ抑えたい方

- 自筆証書遺言よりも確実性の高い公正証書遺言を選びたい方

クリックできる目次

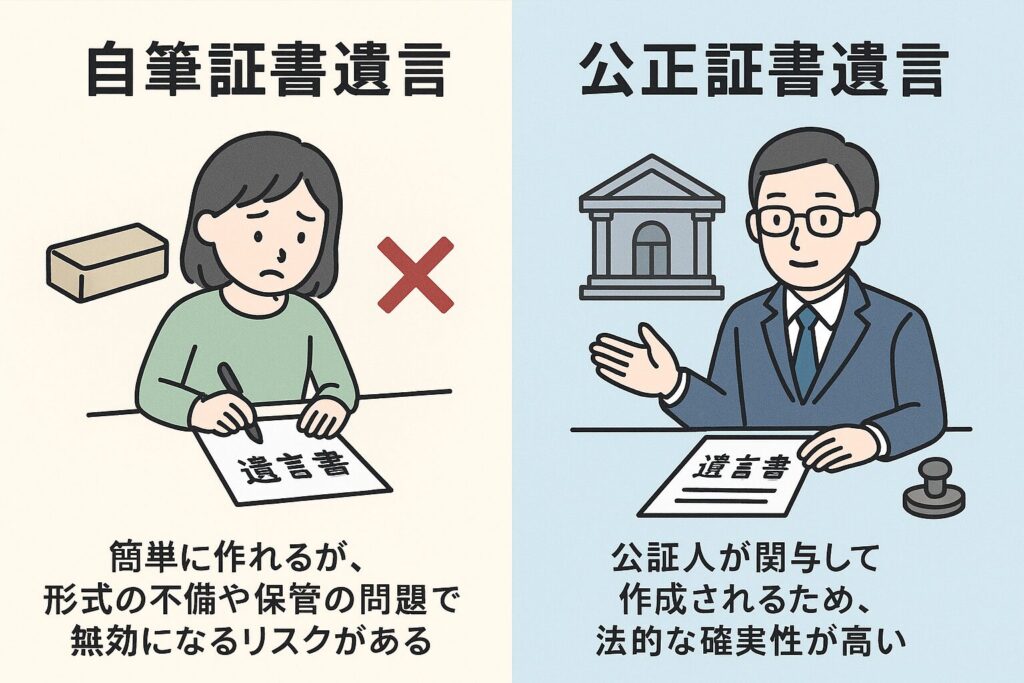

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言は簡単に作れますが、形式の不備や保管の問題で無効になるリスクがあります。

一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、法的な確実性が高いのが大きな特徴です。

| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

| 作成者 | 本人が自筆 | 公証人が作成 |

| 保管方法 | 自宅または法務局 | 公証役場で保管 |

| 費用 | 原則無料 | 公証役場手数料が必要 |

| 有効性 | 不備があると無効になるおそれ | 公証人が関与するため確実性が高い |

| 開封手続き | 基本的に家庭裁判所で検認が必要 | 検認不要 |

自筆証書遺言の法務局保管制度のデメリット

自筆証書遺言の詳しい記事はこちらから

法務局は「遺言内容の有効性」を審査しない

この制度の最大の落とし穴は、法務局はあくまで「保管」しかしないという点です。

遺言書を提出しても、職員が内容を確認して、、、

- 文面が法律上有効か

- 財産の特定が十分か

- 相続人の指定が正しいか

といった法的な中身のチェックは一切行いません。

そのため、記載に誤りがあったり、財産の特定が不十分なまま提出してしまうと、相続発生後に「無効」と判断されるおそれもあります。

つまり、「法務局に預けたから安心」というわけではなく、内容の正確さは自分で責任を持つ必要があるのです。

氏名・住所などに変更があるたびに「変更届」が必要

遺言書を預けたあとに、遺言者の、、、

- 氏名

- 生年月日

- 住所

- 本籍

- 戸籍の筆頭者

- 電話番号

のいずれかに変更が生じた場合、法務局に「変更届」を提出しなければなりません。

例えば、引っ越しや結婚による氏名変更、電話番号変更など、日常的な出来事でも手続きが必要です。

これを怠ると、死亡後の照合や検索がスムーズに行えず、遺言が見つからないというトラブルが起こる可能性もあります。

受遺者・遺言執行者・死亡時通知人を変更するたびに届出が必要

遺言書の中で指定した、、、

- 受遺者(遺贈を受ける人)

- 遺言執行者(遺言を実行する人)

- 死亡時通知人(遺言者の死亡を法務局へ知らせる人)

に変更がある場合も、その都度法務局で「変更届」の手続きが必要になります。

- 受遺者が先に亡くなった

- 遺言執行者として頼んだ人が辞退した

- 死亡時通知人が引っ越して連絡が取れなくなった

といったケースでも、放置していると遺言の実行が遅れる・無効部分が出るなどのリスクがあります。

つまり、保管制度を利用するには定期的な見直し・届出の管理が欠かせないのです。

相続開始後の手続きが意外と大変

遺言者が亡くなったあと、遺族が法務局から遺言書を閲覧・取得するには、以下のような書類を揃える必要があります。

- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本または住民票

- 本人確認書類(運転免許証など)

これらの書類を収集するには時間と手間がかかります。特に、出生から死亡までの戸籍をたどる作業は複数の役所に請求することが多く、相続開始後に家族が非常に苦労するポイントです。

さらに、自筆証書遺言の場合は、内容の確認を行う前に相続人全員で家庭裁判所へ「検認申立て」を行う必要があります(※ただし保管制度を利用していれば検認不要)。

閲覧手続きや必要書類の取得は避けられないため、公正証書遺言に比べて実務負担は残るのが現実です。

総合的に見ると「形式は安全でも、実務上の負担は大きい」

このように、法務局保管制度は「安全に預けられる」という安心感はありますが、、、

- 内容の有効性を保証してくれない

- 住所や人の変更があるたびに届出が必要

- 相続発生後に多くの書類を集めなければならない

など、実際の手間は想像以上に多いのが実情です。

特に、遺言者が高齢で引っ越しや家族関係の変動が多い場合、手続きの煩雑さが大きな負担になる可能性があります。

そのため、「確実に遺志を実現したい」「将来のトラブルを避けたい」という方には、公証人が関与する公正証書遺言の方が適している場合が多いといえます。

遺言は実現されなければ意味がない

遺言の目的は、自分の意思を確実に相続に反映させることです。しかし、遺言が形式的に存在するだけでは、その内容が必ず実現されるわけではありません。

形式面の不備や実行面のリスクの両面を考慮する必要があります。

自筆証書遺言では「無効リスク」がある

自筆証書遺言の場合、形式や記載内容に不備があると、家庭裁判所の検認後に無効と判断されることがあります。

具体的には、以下のようなケースが典型です。

- 遺言書に署名・日付がない

- 財産の特定が曖昧で「どの不動産を誰に遺贈するのか」が不明確

- 相続人の名前を間違えて記載している

こうした不備は、遺言の意図通りに財産を分配できなくなる原因になります。

つまり、「書いただけ」では遺言の意味を果たせないのです。

公正証書遺言なら実現可能性が高まる

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成されるため、形式的な不備で無効になるリスクを大きく減らせます。

さらに、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

遺言の内容が確実に執行される可能性が高い点が大きなメリットです。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成する遺言です。

そのため、自筆証書遺言に比べて形式面・実行面の安心感が非常に高く、次のようなメリットがあります。

遺言者の意思能力を保証できる

遺言を作成するには、遺言時に遺言者が意思能力を有していることが必要です。

意思能力がない状態で作られた遺言は、相続開始後に無効と判断されるリスクがあります。

公正証書遺言では、作成時に公証人が遺言者本人に質問して意思能力を確認します。

- 遺言の内容を理解しているか

- 財産の内容や相続人を正しく認識しているか

といった点を確認するため、認知症や判断能力が不十分な場合のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

つまり、公証人による確認が、遺言の法的安定性を高める最大のメリットの一つです。

公正証書遺言は公証人によって作成される

公正証書遺言は、遺言者が考えた内容をもとに公証人が法律に則った文章に整えるため、以下のようなリスクを回避できます。

- 法律上無効になりうる表現

- 曖昧な財産記載で特定が困難になる

- 遺言執行者や受遺者の指定が不十分

自筆証書遺言では、書き方や表現の不備で無効になるケースが少なくありません。

公正証書遺言は法律の専門家が関与することで、形式的・内容的なミスを防ぎ、確実に遺言を実現できるのです。

自書の負担がない

自筆証書遺言では、全文を自分の手で書く必要があります。

高齢者や体調不良の方、文字を書くのが難しい方にとっては大きな負担です。

公正証書遺言では、遺言者は口頭で意思を伝えるだけで、公証人が文章化します。

そのため、書く負担やミスを心配せずに遺言を作成できます。

また、文字が読みにくい場合でも、公証人が内容を読み上げ、確認するため安心です。

相続人全員の書類を集める必要がない

自筆証書遺言の法務局保管制度の場合、相続時に相続人全員の住民票を揃える必要があります。

一方、公正証書遺言は作成時に相続人全員の書類を提出する必要はありません。

遺言者本人の必要書類(戸籍謄本、住民票除票)、相続人の必要書類(戸籍謄本、住民票)だけで手続きが完了するため、手間が少なくスムーズに作成可能です。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は安全性が高く確実性のある遺言方法ですが、実務上はいくつか注意すべき点や制約があります。

代表的なデメリットを詳しく解説します。

二人以上の証人が必要

公正証書遺言を作成する際には、18歳以上の証人2名以上が立ち会う必要があります。

- 証人は、遺言者が遺言内容を自由に決められる意思能力を持つか確認する役割もあります。

- 家族や相続人、遺言で財産を受け取る可能性のある人は証人になれません。

そのため、作成時には費用のかかる専門家以外の信頼できる知人に依頼する必要があります。

証人を自分で確保する必要があるため、高齢者や親族関係が複雑な場合は手配が意外と手間になることがあります。

遺言者が死亡しても通知はいかない

公正証書遺言は公証役場で原本が保管されますが、遺言者が亡くなった際に自動で相続人や遺言執行者に通知されるわけではありません。

- 遺言の存在を知らないまま相続手続きが進むと、遺言の内容が反映されず、家族間でトラブルになる可能性があります。

- そのため、遺言者は信頼できる遺言執行者や家族に事前に遺言の存在を伝えておくことが重要です。

また、遺言執行者が決まっていない場合は、相続人全員で遺言を確認し、手続きを進める必要があり、場合によっては時間や手間がかかることもあります。

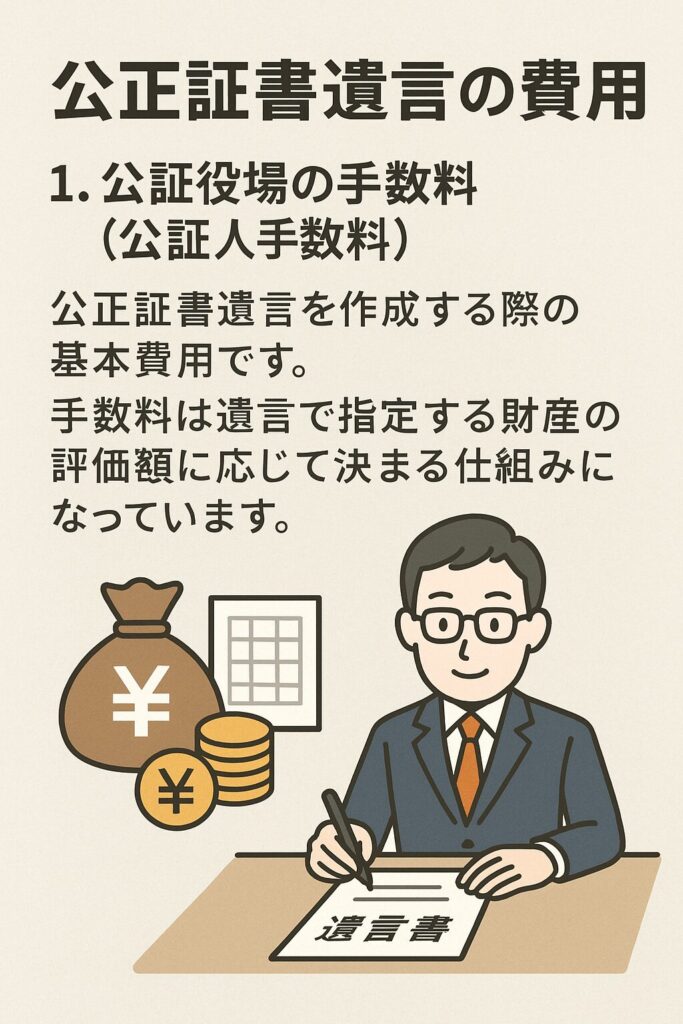

公正証書遺言の費用

1. 公証役場の手数料(公証人手数料)

公正証書遺言を作成する際の基本費用です。

手数料は遺言で指定する財産の評価額に応じて決まる仕組みになっています。

詳しくはこちらから

具体例:

- 200万円を超え500万円以下:13,000円

- 500万円を超え1000万円以下:20,000円

- 1000万円を超え3000万円以下:26,000円

※手数料は財産額ごとに段階的に計算されます。

※不動産や株式などの財産評価は、相続税評価額や固定資産評価額に基づいて算出されることが多いです。

2. 証書謄本交付費用

公正証書遺言を作成すると、原本は公証役場に保管されます。

遺言者や相続人が内容を確認する場合は証書の謄本を取得する必要があります。

- 謄本交付手数料:1通あたり約300円

- 用紙代:実費(数十円〜数百円程度)

必要に応じて複数通取得できるため、家族や遺言執行者が確認できるように複数通作ることも可能です。

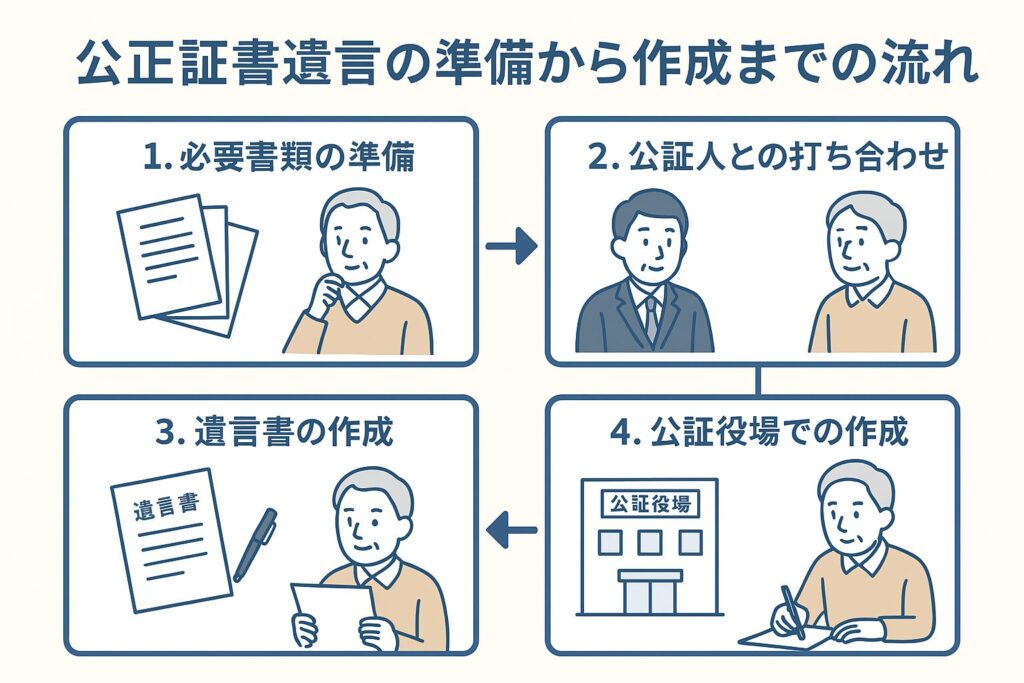

公正証書遺言の準備から作成までの流れ

公正証書遺言は、法律的に確実で安全な遺言方法ですが、作成前の準備がとても重要です。

ここでは、必要書類の準備から作成当日までの流れを詳しく解説します。

必要書類を集める

遺言を作成するには、遺言者本人の財産や相続関係を正確に把握する必要があります。

準備する書類は以下の通りです。

固定資産納税通知書(不動産がある場合)

履歴事項全部証明書の取得や公正証書遺言の手数料計算に必要となります。

不動産の履歴事項全部証明書

遺言書に不動産情報を正確に明記する際に必要となります。

戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかる)

「相続させる」場合に遺言者と相続人の続柄が証明できる戸籍謄本が必要です。

預金

遺言書に記載する金融資産に関する資料(メインの銀行の通帳の見開きページのコピー)。

証人の情報

被相続人が証人を選任する場合、証人の住所、氏名、生年月日、職業の情報。

18歳以上の証人2名を事前に確保しておきます。家族・相続人は証人になれません。

遺言執行者の情報

被相続人が遺言執行者を選任する場合、遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業の情報。

貸金庫の資料(貸金庫に財産がある場合)

銀行名、支店名、番号がわかる資料

遺者の住民票(遺贈する場合)

「遺贈」する場合、受遺者の住民票、遺贈対象者を正確に特定するために必要です。

相続人確認

遺言を作成する前に、法定相続人が誰なのかをあらかじめ正確に確認します。

- 戸籍をたどって確認することが基本です。

- 法定相続人を誤ると、遺言が争いの原因になる場合があります。

財産確認

集めた資料をもとに財産総額を確認します。

- 不動産、預金、有価証券、保険など、すべての財産をリスト化します。

- 財産の種類や評価額を正確に把握することで、遺言内容を具体的に決めやすくなります。

誰に何を相続させたいか決める

相続人となる人や財産総額を確認した上で、遺産の分配方法や遺贈の内容を具体的に決定します。

曖昧な表現は避け、財産ごとに誰にどの割合で分配するか明確にしておきます。

予備的遺言を検討

指定した相続人が先に亡くなった場合などに備えて、代替の相続先(予備的遺言)を設定することができます。

これにより、遺言の意図を確実に実現できます。

遺言者は、遺言者の妻〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したとき場合は、第2条の不動産を長女〇〇に相続させる。

証人2名を誰にするのか決める

専門家に依頼すると費用がかかるので自身で探しましょう。

- 公正証書遺言には18歳以上の証人2名以上が必要です。

- 家族や相続人は証人になれません。

- 信頼できる友人や知人等に依頼します。

※① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は、証人になることができません。

※適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介することも可能です。

遺言執行者を決める

遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実際に実行する人です。

公正証書遺言では、遺言書に遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容を確実に実現できます。

遺言執行者を指定することで、相続人同士のトラブルを防ぎ、財産の適正な分配がスムーズになります。

予備の遺言執行者の指定

遺言執行者が死亡、辞任、任務遂行不能の場合に備え、予備の遺言執行者を指定できます。

これにより、遺言の執行が途中で止まることを防ぎ、遺言の目的を確実に実現できます。

第7条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、遺言者の長男〇〇を、同人に差支えあるときは次の者を指定する

大阪府〇〇市〇〇町〇丁目1番1号

〇山 □子

昭和50年6月12日生

数人ある場合の任務の執行

遺言執行者を複数人指定する場合、権限を明確にしておくことが重要です。

なお、上記遺言執行者は、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

遺言執行者の任務の開始

任務は通常、遺言者の死亡後に開始します。

任務開始の明確化により、遺言執行者と相続人間のトラブルを防ぎやすくなります。

遺言執行者の権利義務

- 遺言執行者は、遺言に従って業務を遂行する法的権限を持ちます。

- 代表的な権限:

- 財産の処分・分配

- 必要書類の取得や登記手続き

- 義務としては、誠実に遺言の内容を実現することが求められます。

- 権利・義務を明確化しておくことで、遺言執行の過程で相続人と遺言執行者の間で起こり得る争いを避けられます。

遺言執行の妨害行為の禁止

- 相続人や第三者は、遺言執行者の業務を妨害してはいけません。

- 遺言執行者が業務を遂行する際には、相続人は協力する義務があります。

- これにより、遺言執行者がスムーズに遺言の内容を実行できる環境が整います。

~なお、遺言執行者が就職した場合、相続人は、相続財産の処分またその他本遺言を妨げるべき行為をすることができない。

遺言執行者の報酬

遺言執行者は業務に対して報酬を受け取る権利があります。

公正証書遺言にあらかじめ報酬の金額や計算方法を記載しておくことが可能です。

報酬が明記されていない場合、相続人との話し合いで決定されます。

文案を作成する

遺言の文案作成は、公正証書遺言の作成において最も重要なステップです。

- 内容を文章化する:誰に何を相続させるか、遺贈する財産の特定、相続割合を明確に文章化します。

- 曖昧な表現を避ける:例えば「財産の一部」や「適当に分配」などは避け、具体的な財産名・口座番号・不動産の地番などを明記します。

文案サンプルはこちら

公証役場へ予約

予約を入れてから約1週間程度で公証人と打ち合わせができます。全国どこの公証役場作成は可能ですが、公証人に出張を依頼する場合は、出張先の公証役場でなければなりません。

公証人と打ち合わせ

作成した「文案」や「相続関係図」、「収集資料」を提出し遺言書分案を検討します。

その際、次の事項を報告します。

- 本人(遺言者自身)の心身の状態

- 遺言作成の経緯

- 証人となる候補者

- 以後のスケジュール(遺言作成日時)

公証人から文案チェック結果及び費用の連絡

打ち合わせ後、約1週間程度で、遺言書の文案と費用見積もりが報告される

・遺言者の意思

・当初の自身の文案との相違

・遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者、証人の住所、氏名、生年月日

・不動産情報の明記(登記簿通りに記載されているか)

・金融機関名、預金種類、口座番号

作成の当日の流れ

①公証人が遺言者へ質問(遺言者の本人確認)

②公証人が証人2名に質問(証人の本人確認)

③公証人が遺言者へ遺言の内容確認(遺言能力の有無)

④公証人が遺言書を配布して読む

⑤遺言者と証人が公正証書遺言の内容を承認後、各自署名、押印

(遺言者は実印・証人は認印)

⑥公証人が署名、押印

⑦公証役場から遺言者へ正本と謄本が交付。(原本は公証役場保管)

⑧公証役場へ手数料支払い

まとめ

公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に、法律的に正しい形で実現するための最も安全な方法です。主な特徴とメリットは以下の通りです。

- 遺言者の意思能力を公証人が確認

- 遺言作成時に、公証人が遺言者本人に質問して意思能力を確認します。

- 認知症や判断能力に問題がある場合のトラブルを未然に防ぎ、遺言が無効になるリスクを大幅に減らせます。

- 法律的に正確な文章で作成

- 公証人が文書を作成するため、法律上の不備や形式の誤りがほとんどありません。

- 曖昧な表現や誤解を招く表現を避け、財産の特定や相続割合を明確に記載できます。

- 自書不要で作成負担が軽い

- 自筆証書遺言のように全文を手書きする必要がなく、文字を書くのが難しい高齢者や体調不良の方でも安心です。

- 公証人が作成するので、書き間違いや訂正の心配もありません。

- 相続人全員の書類を集める必要がない

- 遺言実行時には、手続きが軽減できます。

- 相続人全員の戸籍や住民票を集める必要がないため、手間や時間を大幅に削減できます。

- 言内容が法的に有効であることが保証されている

- 遺言執行の際に争いが起きにくい

- 自分の意思が正確に相続に反映される

これらの特徴により、「自分の意思を確実に相続に反映させたい」方にとって、最も安心で確実な遺言方法と言えます。

ご購読いただきましてありがとうございました。

コメント