身内が亡くなった直後は、深い悲しみの中でも、葬儀や役所への届出、相続関連など、多くの手続きを限られた期限内に行う必要があります。しかも、それぞれの手続きには提出期限や必要書類があり、知らないまま期限を過ぎると延滞税や罰金、権利喪失といった不利益が生じる可能性があります。

もちろん、これらの手続きを専門家(行政書士・司法書士・税理士など)に依頼すればスムーズですが、その分数万円〜数十万円の費用がかかります。手間やめんどうだと考えると、お金で解決という方向に向かいます。

一方で、自分で行うことも十分可能ですし、行政庁(市区町村役場や税務署、年金事務所など)は丁寧に教えてくれます。教えることは行政庁の仕事でもあり、疑問があれば積極的に質問して問題ありません。

この記事をおすすめしたい方

- やがて迎える身内の不幸に備えたい方

- 専門家に依頼せず、自信で手続きを行いたい

- 手続き費用を抑えたい

- 相続を迎える時に当事者同士の話し合いで決着がつく場合

専門家に依頼するともちろん費用がかかる

司法書士・税理士・行政書士などの専門家に依頼すると、複雑な書類作成や相続登記、税務申告を代行してもらえるため、精神的・時間的負担は大幅に軽減されます。

ただし、相続税申告や登記手続きでは数万〜数十万円の費用がかかることもあります。費用を抑えるために、自分でできる部分と専門家に任せる部分を切り分ける「部分依頼」も有効です。

市区町村役場、法務局、年金事務所、税務署などの窓口では、必要書類や手続き方法を案内してくれます。

手続きの難易度にもよりますが、時間さえ確保できれば自分で完結できるケースも多いため、「まずは役所に確認」する姿勢が重要です。

身内の死亡後は期限付きの手続きが多い

身内が亡くなったとき、深い悲しみの中でも、遺族は現実的な手続きを一つずつ進めていかなければなりません。

役所への届け出、年金・保険の請求、銀行口座の名義変更、相続など、その数は20を超えます。さらに、多くの手続きには期限があり、うっかり忘れると「本来受け取れるお金が受け取れない」「不要な税金が発生する」といった不利益に直結します。

まずは全体の流れをつかむことが大切です。下記に、死亡直後から10か月後の相続税申告までの手続きを時系列でまとめました。

【身内の死亡後の手続き 全体スケジュール表】

| 時期 | 主な手続き | 期限 | 関係機関 |

| 当日〜3日以内 | 死亡診断書の受け取り/親族・関係者への連絡/葬儀社依頼/死亡届提出準備 | 死亡から7日以内(死亡届) | 医療機関/役所/葬儀社 |

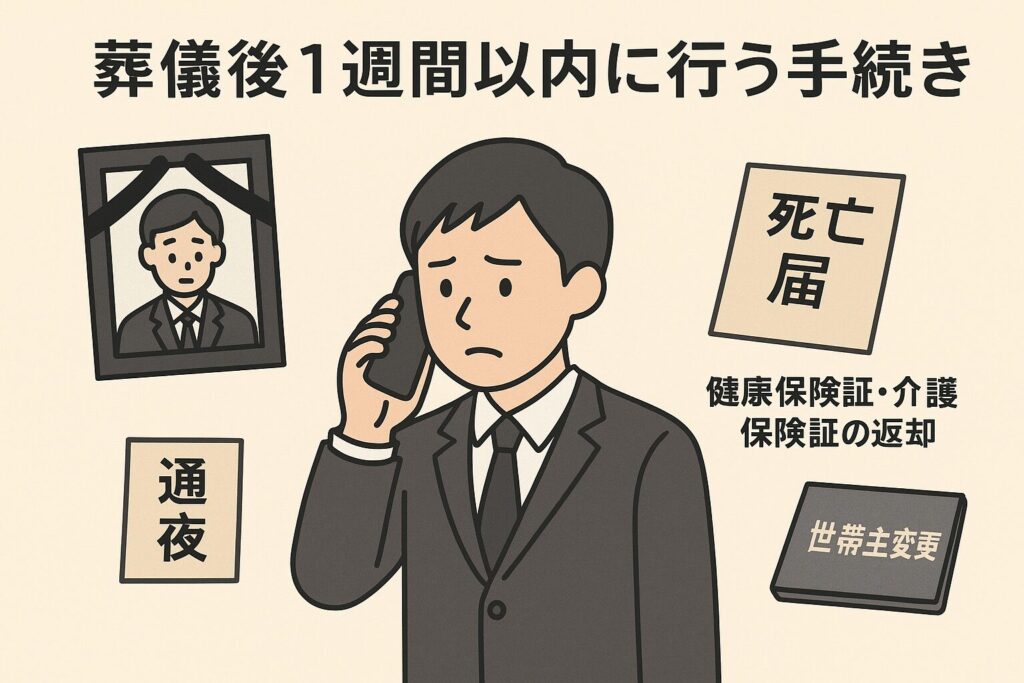

| 1週間以内 | 葬儀・火葬/火葬許可証取得/健康保険証・介護保険証返却/世帯主変更届 | 原則14日以内 | 役所/保険組合 |

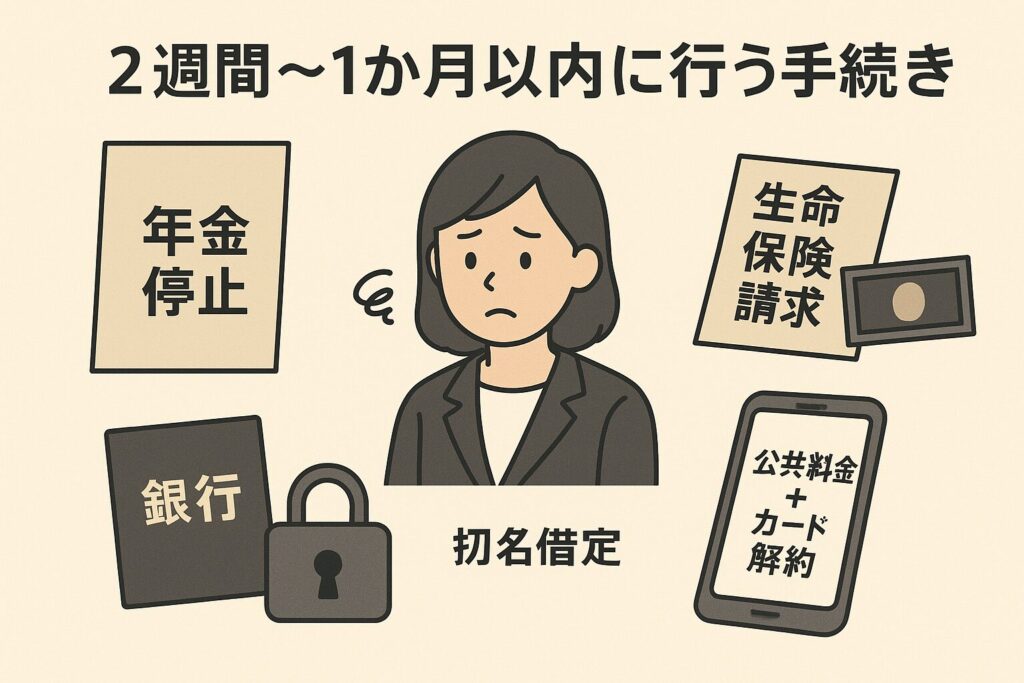

| 2週間〜1か月以内 | 年金停止/遺族年金申請/生命保険請求/銀行口座凍結解除/公共料金・カード解約 | 原則14日〜1か月以内 | 年金事務所/保険会社/銀行/サービス会社 |

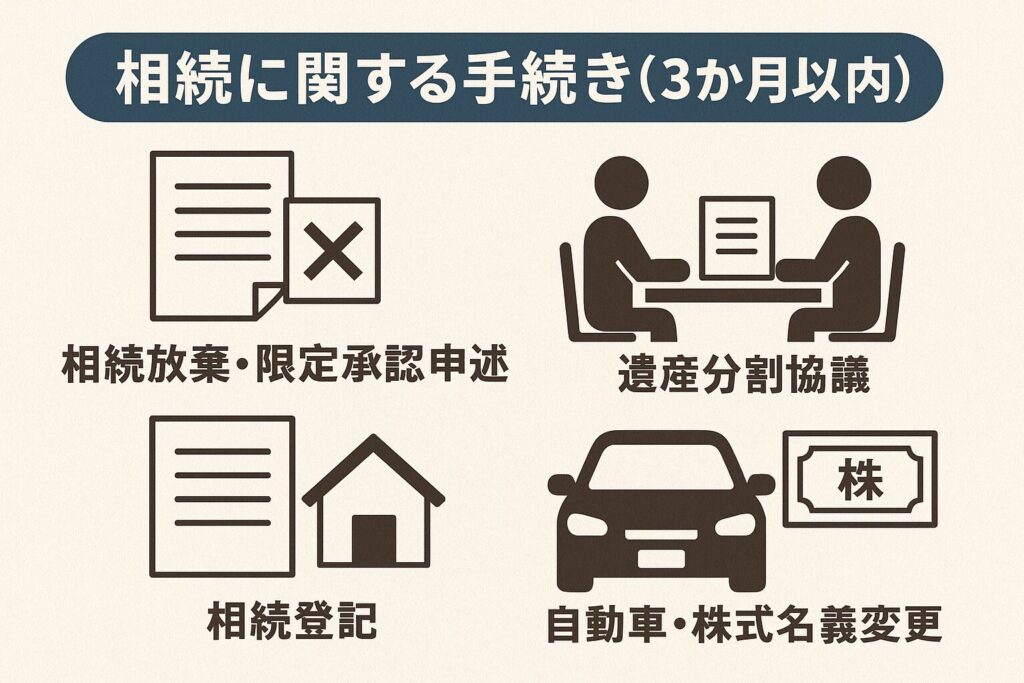

| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認申述/遺産分割協議/相続登記/自動車・株式名義変更 | 相続開始から3か月以内 | 家庭裁判所/法務局 |

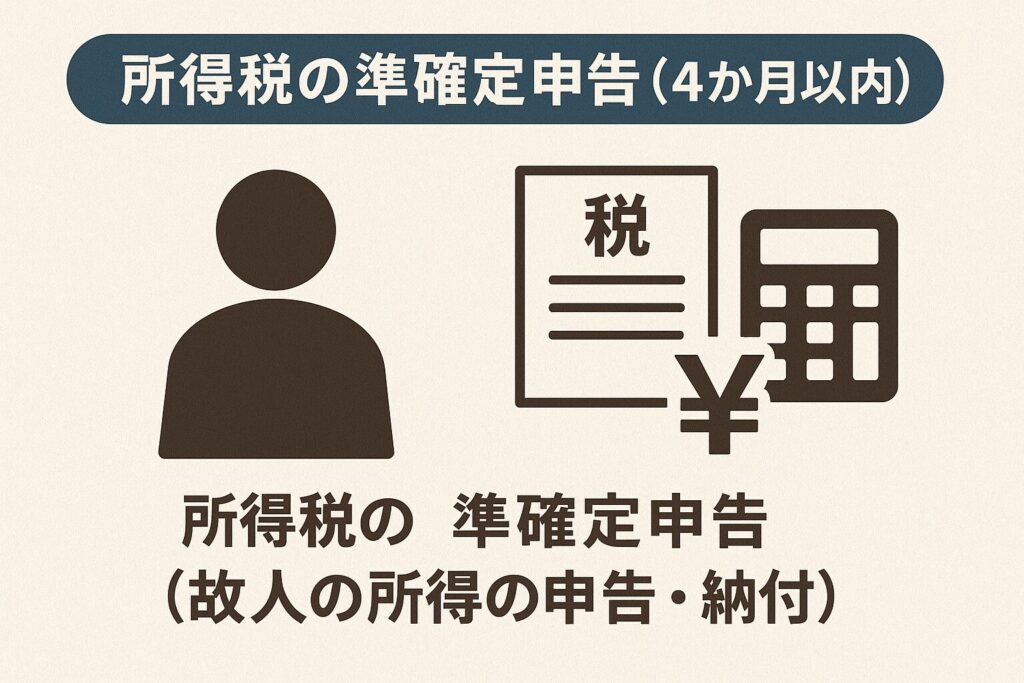

| 4か月以内 | 所得税の準確定申告(故人の所得の申告・納付) | 死亡日から4か月以内 | 税務署 |

| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続開始から10か月以内 | 税務署 |

ここからは、このスケジュール表をもとに、各時期に必要な手続きの詳細と自分でやる場合の注意点を解説します。

死亡直後〜3日以内に行う手続き

より詳しい葬儀・法要の記事はこちら

医師から死亡診断書を受け取る

故人が病院で亡くなった場合は主治医が、自宅の場合は往診医や救急搬送先の医師が死亡診断書を発行します。事故や不審死の場合は警察が介入し、死体検案書になることもあります。

- 複数枚コピーを取っておく(生命保険・年金・銀行などで必要)

- 原本は死亡届と一緒に役所へ提出するため返却されない

- コピーはA4で縮小せず作成する

親族・関係者への連絡

- 遺族間のトラブルを防ぐため、できるだけ公平に一斉連絡する

- 勤務先や学校にも早めに知らせ、忌引きなどの対応を確認する

- 最近は家族葬が多いため自治会や町内会に連絡しておくとスムーズ

葬儀社への依頼と遺体搬送

葬儀社を決めていない場合は、病院から紹介を受けるか、自分でインターネットや知人の紹介で探します。

事前相談しておくと、費用や形式のミスマッチを防げます。

- 見積もりは必ず書面でもらう

- プランに含まれるもの・含まれないものを確認

ドライアイス追加料金や火葬日程の関係で追加安置費用、病院から自宅などの霊柩車でない寝台車料金などは要注意

H3役所へ死亡届を提出(7日以内)

- 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内

- 提出先:故人の本籍地、届出人の住所地、または死亡地の市区町村役場

- 提出時に火葬許可証も同時に交付される

- 平日昼間しか受け付けない役所もあるため、開庁時間を事前に確認

- 土日祝の受付可否も要確認(休日窓口の場合、火葬許可証は翌開庁日交付になるケースあり)

葬儀後1週間以内に行う手続き

火葬許可証・埋葬許可証の受け取り

火葬後、火葬場から返却される書類は、「埋葬許可証」と「火葬済証明書」で、納骨の際に必要な重要書類です。紛失すると再発行が面倒なので厳重に保管しましょう。

健康保険証・介護保険証の返却

- 国民健康保険 → 市区町村役場へ返却

- 社会保険(会社員) → 勤務先を通して返却

- 介護保険証 → 65歳以上の場合、市区町村へ返却

世帯主変更届の提出

故人が世帯主だった場合、14日以内に新しい世帯主を届け出ます。

同時に国民健康保険や児童手当などの受給者情報も変更が必要です。

⇒世帯主変更届の際に付随する変更届の有無を役所へ確認しましょう。

2週間〜1か月以内に行う手続き

年金の受給停止・遺族年金の申請

- 年金受給者が亡くなった場合、年金受給権者死亡届(報告書)を提出

- 併せて遺族が受け取れる年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の申請も行う

年金停止手続きを忘れて故人名義の年金が振り込まれた場合、遺族が全額返還しなければならない

生命保険の請求

- 契約者や受取人の確認(保険証券や契約番号)

- 死亡診断書のコピーを提出

- 支払期限は契約によるが、請求から1〜2週間程度で入金される

保険金の請求には時効(3年)があるため、早めに対応する

銀行口座の凍結解除と払い戻し

銀行口座は死亡の事実が伝わった時点で凍結されます。公共料金や家賃の自動引き落としも止まるため、未払いが発生しないよう事前に別口座へ切り替えましょう。

- 戸籍謄本(全員分)

- 印鑑証明書(相続人全員)

- 遺産分割協議書

銀行ごとに必要書類が異なるため、必ず事前に電話で確認

公共料金・クレジットカード等の名義変更や解約

- 電気・ガス・水道

- 携帯電話・インターネット

- クレジットカード(年会費発生を防ぐため早めに)

相続に関する手続き(3か月以内)

故人の49日も終わり、まだまだ落ち着かない時期ですが、相続に関する手続きは続きます。

故人の遺言がない場合に、相続財産に不動産が含まれる場合や相続財産の名義変更や売却などの手続きを行う場合、相続税の申告を行う場合は遺産分割協議書の作成が必要となります。

相続放棄・限定承認

借金がある場合は相続放棄が有効。相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

放棄すると最初から相続人でなかった扱いになり、借金の返済義務も免れます。

相続人が被相続人の借金や負債を引き継ぎたくない場合は、相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄」または「限定承認」を家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされ、借金や負債の返済義務を免れます。プラスの財産も受け取れなくなりますが、マイナス財産(借金など)だけがある場合には有効な手段です。

申述には被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や申述書が必要で、家庭裁判所へ直接提出します。

限定承認は、相続した財産の範囲内でのみ負債を返済し、残りは相続人が負わないという方法です。ただし、手続きが複雑で相続人全員の同意が必要となるため、利用は少数派です。

3か月の期限を過ぎると単純承認(借金も含め全て相続)が確定し、放棄や限定承認はできなくなります。

期限の延長申請も可能ですが、正当な理由が必要です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意を形成する手続きです。

目的としては、将来的なトラブルを防ぐためや、各種手続き(相続税の申告が必要な場合、銀行預貯金の手続等)がスムーズに進みます。

- 協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。

- 協議書には相続人全員が署名押印(実印)し、各相続人の印鑑証明書を添付するのが一般的です。

- この協議書は、不動産の名義変更(相続登記)、銀行口座の解約や名義変更、証券の名義変更などの手続きに必須の書類となります。

- 遺産分割は全員の同意が必須で、一人でも反対すると協議は成立しません。

- 協議がまとまらない場合は調停の申し立てが必要でハードルが高いため専門家への依頼が良いと考えます。

- タイトル:「遺産分割協議書」と明記する

- 被相続人の情報:氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の住所などを正確に記載する

- 相続人の情報:氏名、生年月日、住所、本籍地などを正確に記載する

- 相続財産:不動産、預貯金、有価証券、自動車など、相続財産の種類ごとに、所在、地番、口座番号、銘柄、株数などを正確に記載する

- 遺産分割の内容:誰がどの財産をどのように取得するかを明確に記載する

- 作成日と署名押印:遺産分割協議が成立した日付を記載し、相続人全員が署名押印(実印)する

- 訂正がある場合は相続人全員の捨印を押す

※法務局の遺産分割協議書はこちらから

不動産の名義変更(相続登記)

2024年4月から、相続登記は義務化されました。

- 相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。

- 相続開始を知った日から3年以内に登記しなければなりません。これを怠ると、法務局から過料(5万円以下の罰金)が科される可能性があります。

- 必要書類の準備

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 遺産分割協議書(遺産分割の場合)

- 固定資産評価証明書(市町村役場)

- 登記申請書(法務局HP)

- 法務局へ申請

- 相続地の管轄法務局に申請書と書類を提出

- 登録免許税(固定資産評価額の0.4%程度)を納付

- 登記完了通知の受領

- 登記に時間がかかる場合もあるため、早めの準備が重要。

- 遺産分割協議がまとまっていないと申請できないため、協議書の作成は先行して進めるべき。

- 司法書士に依頼すると手間を省けるが、その分報酬がかかる。

所得税の準確定申告(4ヶ月以内)

故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、準確定申告を行う必要があります。

準確定申告が必要なケース

⓵故人が個人事業主だった

②故人が不動産所得を得ていた

③故人が公的年金を受給していた

④故人が多額の医療費を支払った

⑤故人が2カ所以上から給与を得ていいた

⑥故人の給与収入が2000万/年間以上あった

⑦故人の給与所得と退職所得以外の所得が20万/年間以上あった

⑧故人が給与所得者で年末調整をしていない

準確定申告とは?

通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに行いますが、故人が亡くなった場合は、死亡した日以後4ヶ月以内に申告と納税を行わなければなりません。

- 給与所得、事業所得、不動産所得など故人が得たすべての所得

- 医療費控除や住宅ローン控除も適用可能

故人の死亡時の住所を管轄する税務署

相続人または相続人全員の代表者

- 準確定申告の期限を過ぎると延滞税が発生する場合がある

- 必要書類は、所得税の準確定申告書(国税庁HP)、確定申告書付表(国税庁HP)、源泉徴収票(故人の会社)、死亡診断書のコピー、領収書など

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税は基礎控除額を超えた場合にのみ課税され、申告期限は10か月と決まっています。

財産の評価や控除計算は複雑なため、特に遺産が多い場合や不動産が含まれる場合は、早めに税務署へ相談することをおすすめします。

相続税がかかる条件とは?

相続税は、故人(被相続人)が遺した財産の総額が、一定の金額(基礎控除額)を超えた場合に課税されます。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

ここでの「法定相続人」とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことを指し、通常は配偶者や子ども、直系尊属(親など)が該当します。

例えば、

- 配偶者1人、子ども2人の場合

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3 = 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円

つまり、遺産の合計が4,800万円を超えなければ相続税はかかりません。

相続税の申告が必要な人

基礎控除を超えた場合、相続人は相続税の申告書を作成し、相続開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に税務署へ提出し、税金を納める義務があります。

申告が必要かどうかの判断は、

- 遺産の価額

- 各種控除(配偶者控除、小規模宅地等の特例など)

- 債務(借金)や葬儀費用、死亡保険金、死亡退職金の控除

などを計算したうえで行います。

遺産評価のポイント

遺産の価額には、預貯金や現金だけでなく、土地や建物、株式、保険金、負債も含まれます。

- 土地評価:路線価方式や倍率方式に基づき評価されます。

⇒大半は路線価方式で、路線価がない場合は倍率方式

⇒路線価は、毎年7月に国税庁が公表(路線価は実勢価格の7割~8割で評価)

- 負債の控除:借入金や未払金などの負債は、遺産の総額から差し引けます。

- 生命保険金:一定額までは非課税ですが、相続税の計算対象になる部分もあります。⇒「500万円×法定相続人の数」の金額は非課税

申告と納付の流れ

- 相続開始後、遺産調査や相続人の確定

- 財産評価と債務控除の計算

- 遺産分割協議で誰がどの財産を相続するかを決定

- 相続税申告書の作成(国税庁ウェブサイトから入手し税務署へ提出)

⇒小規模宅地等の特例や配偶者控除によって相続税がかからなくなった場合でも申告だけ行う必要あり

【必要なもの】⇒相続人全員分の戸籍謄本、相続人全員分の印鑑証明書、マイナンバーカードのコピー(表裏)、遺言書の写しまたは、遺産分割協議書の写し

- 税務署に申告書を提出し、税金を納付(故人の住所を管轄する税務署)

【必要なもの】⇒相続人全員が明らかになる戸籍謄本、相続人全員分の印鑑証明書、故人の除籍謄本と住民票の除票、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、金融資産の残高証明書(事前に税務署に確認するとスムーズ)

申告しない場合のリスク

- 無申告加算税や延滞税が課される可能性がある

- 税務調査で指摘を受け、追徴課税になるリスクもある

自分でやる場合の注意点

自分で手続きを行う場合、費用を抑えられる反面、いくつかの注意点があります。

●期限を過ぎるとできなくなる手続きがある

相続放棄や限定承認など、法律で定められた期限を過ぎると権利を失う手続きがあります。死亡後3か月以内や10か月以内など、重要な期限は必ずカレンダーやチェックリストで管理しましょう。

●他人の手続きを行うと違法になる場合がある

たとえば、親戚や友人の依頼で相続登記や税務申告などを代行することは、資格のない者が業務として行うと非弁行為や税理士法違反などの違法行為に該当する恐れがあります。

ただし、自分自身の手続き(自分が相続人である場合など)を行うことは合法です。必ず「自分の権利や義務に関すること」だけを手続き対象にしましょう。

● 行政庁は丁寧に教えてくれる

市区町村役場、法務局、年金事務所、税務署などの行政庁は、窓口で必要書類や提出方法を具体的に案内してくれます。

実は「市民に正しい手続きを教えること」も行政庁の重要な業務の一つです。電話やメールでの相談も可能な場合が多く、初めての手続きでも安心して質問できます。

●必要書類はまとめて管理する

複数の手続きで同じ書類(戸籍謄本や住民票など)を求められることがあります。事前に必要部数を確認し、余裕をもって取得しておくと効率的です。

必要書類一覧(まとめ)

| 手続き | 主な必要書類 |

| 死亡届 | 死亡診断書、届出人の印鑑 |

| 年金停止・遺族年金 | 年金証書、死亡診断書コピー、戸籍謄本、世帯全員の住民票 |

| 生命保険請求 | 保険証券、死亡診断書コピー、受取人の身分証明書、印鑑証明 |

| 銀行手続き | 戸籍謄本(相続人全員)、遺産分割協議書、印鑑証明 |

| 相続登記 | 遺産分割協議書、固定資産評価証明書、登記申請書 |

- 年金停止を忘れて過払い請求を受けた

- 相続放棄期限を過ぎて借金も相続してしまった

- 遺産分割協議書なしで口座払い戻しができず長期化

専門家に依頼する場合の費用相場

| 業務 | 費用相場 |

| 行政書士(役所手続き代行) | 3万〜10万円 |

| 司法書士(相続登記) | 5万〜15万円+登録免許税 |

| 税理士(相続税申告) | 相続財産額の0.5〜1.0%程度 |

期限別チェックリスト

| 期限 | 手続き |

| 7日以内 | 死亡届提出、火葬許可証取得 |

| 14日以内 | 健康保険証返却、世帯主変更届 |

| 1か月以内 | 年金停止、保険金請求、銀行・公共料金手続き |

| 3か月以内 | 相続放棄、限定承認、遺産分割協議、名義変更 |

| 10か月以内 | 相続税申告・納付 |

まとめ|焦らず順番に進めれば大丈夫

身内が亡くなると、感情の整理もつかない中で多くの手続きを迫られます。

しかし、全体像を把握し、期限ごとにやるべきことを整理すれば、自分で行うことも十分可能です。

手続きの中で、故人をより感じることもあるでしょうし、約一年間は相続手続きに拘束されることになります。

専門家には、経験や知識がありますが、それ以外の手間代や足代は自身でもかせげますし、経験や知識は行政(役所・年金事務所・法務局など)に都度質問すれば解決できると私は思います。

専門家に依頼すると多大な費用がかかりますので、計画的に手続きを進めていきましょう。

ご購読いただきましてありがとうございました。

コメント