身内が亡くなると、深い悲しみの中でもすぐに進めなければならない手続きや準備が数多く発生します。葬儀の段取りや死亡届の提出、お墓の準備や法要など、期限が決まっているものも多いため、早めに流れを理解しておくことが大切です。

また全体の流れを理解しておくことで、葬儀社との打ち合わせや交渉、法要を執り行う上で必ず役立ちます。

まずは葬儀までの全体像を把握し、家族・親せき・友人で役割を分担して取り組むことを想定しましょう。

相続全体の流れはこちらから

この記事をお勧めしたい方

- やがて迎える身内の不幸に対して不安な方

- 基本的には葬儀社等の業者に任せるが、流れを確認しておきたい方

- ある程度の手続きは自分で行いたい方

クリックできる目次

危篤の連絡をする範囲

危篤の連絡は、一般的に三親等以内の親族までが目安とされています。

三親等とは、自分を基準に祖父母・叔父叔母・甥姪・曾孫などまでを含みます。

- 一親等:両親・子

- 二親等:祖父母・兄弟姉妹・孫

- 三親等:叔父叔母・甥姪・曾祖父母・曾孫

家系図をイメージしながら、誰まで連絡すべきか確認しておくと混乱を防げます。

連絡方法

危篤連絡の手段はメールやSNSではなく電話で行いましょう。

また深夜や早朝であってもかまいませんが、多くの人に連絡すると病室に人が押し寄せるなどの事態にもなりかねませんので、連絡をする相手を十分に選びましょう。

故人の意思

故人がエンディングノートなどに連絡先を明記している場合は故人の意思に従いましょう。

故人が、キリスト教徒の場合は神父や牧師が臨終に立ち会うので、危篤の段階で連絡が必要です。

臨終から葬儀までの流れ

臨終

臨終を迎えたら、医師による死亡確認を受けます。その際に「死亡診断書」が発行されます。病院で亡くなった場合は、遺体を簡単に清めてもらえることが多いです。

⇒アルコールを含ませた脱脂綿などで遺体をきれいに拭き、耳、口、鼻、肛門などに脱脂綿をつめます。

⇒臨終を確認した医師に死亡診断書の作成を依頼し受け取ります。死亡診断書は何枚かコピーをとっておきましょう。

葬儀社へ連絡

葬儀社への連絡はできるだけ早く行います。急いで決めることになりますが、事前に数社を比較しておくと安心です。

料金体系や式場の立地、宗派への対応などを確認して選びましょう。

葬儀の種類

- 家族葬⇒親族や親しい友人などのみで行う葬儀

- 1日葬⇒通夜を行わず告別式と火葬のみを行う

- 直葬⇒火葬のみを行う

その他(社葬・自宅葬・生前葬・自然葬)

葬儀社の種類

- 葬儀専門業者⇒大小さまざまな業者が存在し、サービスの質もそれぞれ

- 冠婚葬祭互助会⇒生前に掛金を積み立てて、葬儀費用にあてる。

- JA⇒組合員でなくても利用する人が多い。JAによっては、葬儀社の紹介や業務委託を行うとこともある

- 生協⇒明朗な価格体系で、葬儀社と連携してサービスを提供。(要組合員)

- 異業種からの参入⇒主にインターネット集客。自社でサービスを提供しない、紹介業者も多い

葬儀にかかる費用

費用は依頼する葬儀社や規模により金額は変わってきます。できれば、あらかじめ複数の葬儀社から見積を取り寄せ比較検討することが望ましいです。

⓵基本料金:斎場利用料、火葬場利用料、祭壇、棺、遺影、搬送費など葬儀を行うためにかかる費用一式

②飲食費:通夜ぶるまい、告別料理等の飲食費用

③返礼品:香典に対するお礼の品物にかかる費用

④お布施:寺院、教会、神社など宗教者への御礼

基本料金⇒67.8万円

飲食費⇒20.1万円

返礼品⇒22.8万円

お布施⇒22.4万円

株式会社鎌倉新書(お葬式に関する全国調査)はこちらから

葬儀社の選び方

病院には提携している葬儀社がありますが病院から紹介される葬儀社が必ずベストは葬儀社とは限りません。亡くなってからの準備はどうしても制限がありますので、できれば生前に家族同士で調べておくことが重要です。

・強引な勧誘

・不明瞭な請求書

・説明のない追加請求

・高額請求

・説明と実サービスの違い

・費用について見積書を基に詳細に説明するか

・質問に対して親身になって答えてくれるか。(説得しようとしないか)

・望んでいないオプションサービスを強引にすすめてこないか

・地元の評判

・小規模(安価な)な葬儀を希望しても対応は変わらないか

遺体を搬送

臨終後、病院で死亡診断書を受け取ったら、葬儀社に連絡をして遺体を搬送します。搬送先は大きく分けて 自宅 か 斎場(安置施設) です。

故人を自宅に連れて帰りたいと希望する家族も多いです。自宅で過ごした部屋に布団を敷いて安置し、線香や枕飾りを用意して弔いの場を整えます。家族や親しい親族が落ち着いてお別れできる利点があります。

自宅が狭い、マンション住まいで安置が難しい、遠方に住んでいるなどの事情がある場合は、葬儀社の安置施設を利用するのが一般的です。冷却設備が整っており、衛生的に保管できるメリットがあります。

搬送には葬儀社が手配する専用の車両(寝台車≒霊柩車ではない)を使用します。費用は距離によって異なり、数千円〜数万円程度が目安です。

遺体の一時安置・納棺

搬送後は、遺体の一時安置 を行います。布団に寝かせ、枕飾り(白木の台・香炉・燭台・花立てなど)を設置し、線香やローソクを絶やさないようにします。僧侶を呼んで枕経をあげてもらうこともあります。

次に行われるのが 納棺 です。納棺は故人を棺に納める大切な儀式であり、地域や宗派によって作法が異なります。

- 家族や親族が故人の顔や身体を清める「湯灌(ゆかん)」を行う場合もあります。

- 故人の愛用品(衣類・手紙・愛読書など)を一緒に納めることができますが、火葬の際に燃えにくいもの(金属・ガラス製品など)は避けなければなりません。 ※市町村によっては、棺に何も納められない火葬場もあります。

- 納棺の際は家族が立ち会い、最後の別れの場として静かに進められます。

通夜・葬儀・告別式

通夜 は、一般的に葬儀・告別式の前日に行われます。近親者だけでなく、友人・知人・会社関係者も参列できる場で、故人に線香をあげて最後のお別れをします。通夜ぶるまい(軽い食事や飲み物)を用意する地域もあります。

葬儀・告別式 は翌日に執り行われるのが一般的です。

- 葬儀:宗教的な儀式で、僧侶の読経や焼香を通して故人の冥福を祈ります。

- 告別式:参列者が順番に焼香や献花を行い、故人に最後の別れを告げる場です。

式の流れは宗派や地域によって異なりますが、

一般的には「僧侶による読経 → 喪主・親族の焼香 → 一般参列者の焼香 → 弔辞・弔電披露 → 遺族代表の挨拶」と進みます。

その後、棺を霊柩車に乗せ、火葬場へ向かいます。火葬の前に「お別れの儀」として、棺の中に花を手向ける「お花入れ」を行い、家族や参列者が最後の時間を過ごします。

死亡届と死亡診断書を提出

身内が亡くなった場合、まず行う大切な手続きの一つが死亡届の提出です。葬儀や火葬の準備を進めるためにも欠かせない手続きで、医師が発行する死亡診断書や死体検案書と一緒に提出する必要があります。

死亡診断書と死体検案書

死亡診断書

医師が臨終を確認した際に発行する書類です。病院で亡くなった場合は必ず医師から交付されます。

死体検案書

医師が死亡に立ち会っていなかった場合や、事故・自宅での突然死などの場合に警察医や監察医などの医師から発行される書類です。死亡の原因を検案(外観や状況を確認)して記載します。

※受け取りは、3親等までの親族で、委任状があれば葬儀社の代行受理も可能

どちらも「死亡の事実」を証明する公的な書類であり、火葬や埋葬の手続きを進める際に必ず必要になります。

死亡届の提出期限と提出先

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。期限を過ぎると過料(罰金)が科される場合もあるため注意が必要です。

- 提出先:死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

- 入手先:医師からもらった死亡診断書は、死亡届と一体になってます。

- 受付時間:役所によっては時間外でも宿直窓口で受付してもらえる場合があります。葬儀日程に影響するため、早めの提出が望ましいです。

- 提出できる人:故人の親族や同居人、家主、葬儀社の代行も可能

- 必要なもの:死亡診断書または死体検案書

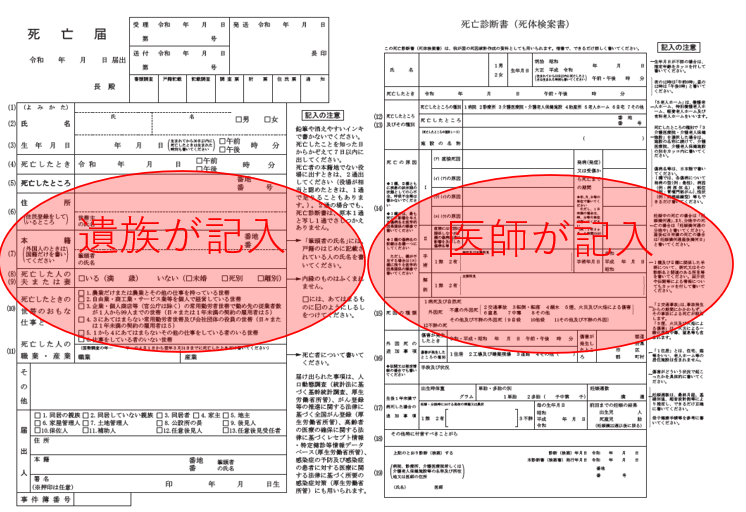

死亡届の書き方

死亡届は、死亡診断書と1枚の用紙になっていることが一般的です。右側に死亡診断書(医師記入)、左側に死亡届(届出人記入)が並んでいます。

原則として、親族(配偶者・子・親など)が届出人となります。やむを得ない場合は同居者や家主でも提出可能です。

- 故人の氏名、生年月日、性別

- 死亡した日時と場所

- 本籍地、住所

- 届出人の氏名・住所・故人との続柄

記入後は、印鑑(認印で可)を押して提出します。

死亡届の提出で注意すべき点

死亡届を提出すると、市区町村役場から火葬(埋葬)許可証が交付されます。これがなければ火葬や埋葬はできません。葬儀社から提出を依頼されることも多いため、忘れずに役所に届け出ましょう。

死亡診断書は、生命保険の支払請求などで、コピーでなく原本や正式な写しが必要となります。病院で、死亡診断書を複数枚発行してもらうか、正式な写しである「死亡届の記載事項証明書」を市区町村役所で請求する。

葬儀まで時間がない場合でも、火葬許可証の発行には死亡届の提出が必須です。土日祝でも宿直窓口で対応している役所が多いので、なるべく早めに届け出ましょう。

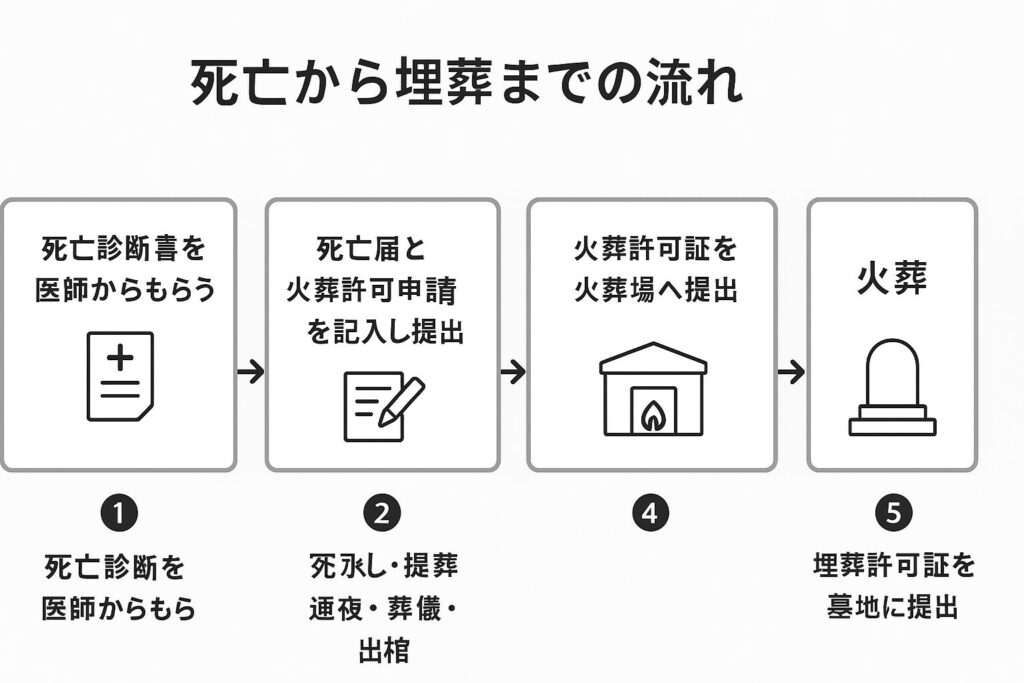

死亡から埋葬までの流れ

⓵死亡診断書を医師からもらう

②死亡届と火葬許可申請書を記入し提出

③火葬許可証が交付される(通夜の前に火葬の予約をする)

↓通夜・葬儀・出棺

④火葬許可証を火葬場へ提出

↓火葬

⑤埋葬許可証を火葬場からもらう(火葬許可証に火葬ずみの印が押されたもの が埋葬許可証で骨壺と一緒に受け取る)

⑥埋葬許可証を墓地に提出

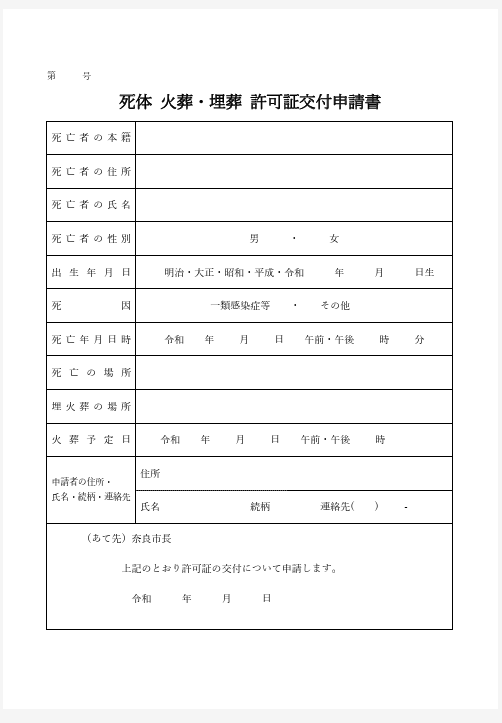

死体埋火葬許可申請書の書き方

故人を火葬または埋葬するには、必ず「死体埋火葬許可証」が必要です。これは、市区町村役場で「死亡届」とあわせて提出する死体埋火葬許可申請書に基づいて交付されます。許可証がないと火葬場での火葬や墓地での埋葬ができないため、葬儀を進める上で非常に重要な手続きです。

記入内容は役所や様式によって多少異なりますが、一般的には以下の項目を記載します。

- 故人の氏名、生年月日、性別

- 死亡した日時(〇年〇月〇日〇時〇分)

- 死亡した場所(病院名・住所、自宅など)

- 本籍地、住所

- 火葬または埋葬を行う場所(火葬場や墓地の名称・所在地)

- 申請者(届出人)の氏名・住所・故人との続柄

死亡届と同時に提出するため、内容が一致していることが重要です。記載に誤りがあると再提出や手続きの遅れにつながるので注意しましょう。

死体埋火葬許可申請書の入手と提出先

入手方法:死亡届を提出する際に、市区町村役場の窓口で「死体埋火葬許可申請書」が渡されます。

提出先:死亡届と同じ市区町村役場(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)

提出する人:原則として死亡届を提出した人(届出人)がそのまま申請する流れになります。故人の親族や同居人、家主、葬儀社の代行も可能。

死産の場合は病院や助産師に死産証書を作成してもらい、7日以内に役所へ提出する

海外で死亡した場合は現地の病院や警察が発行する死亡診断書などを入手し、現地の大使館や領事館で遺体証明書を受け取る

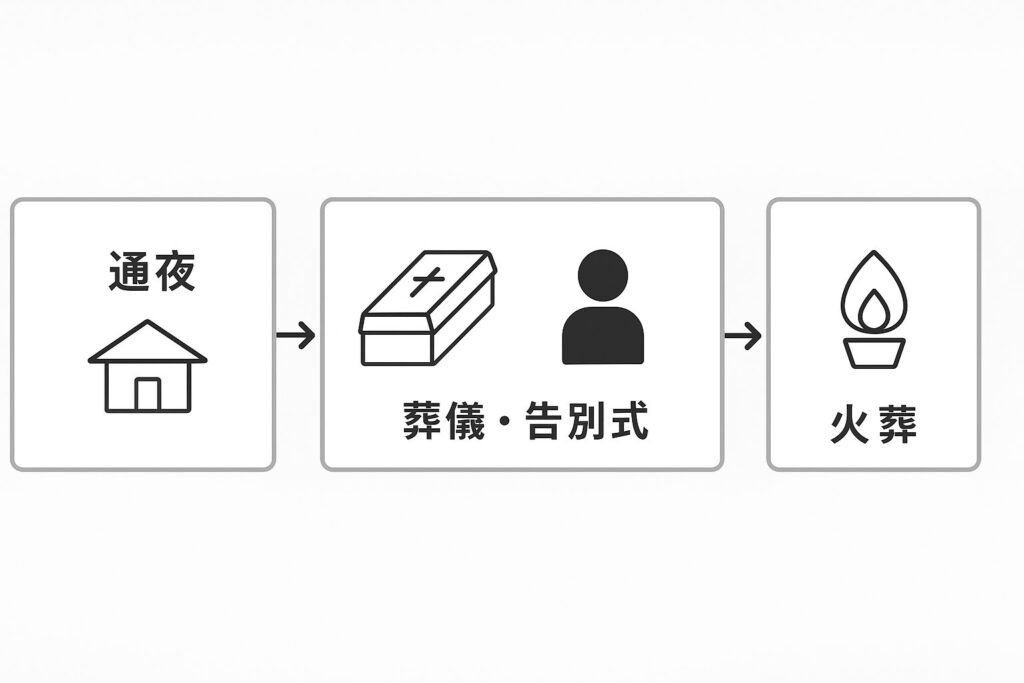

通夜から初七日までの流れ

身内が亡くなった後、葬儀までの間に大切な儀式が「通夜」「葬儀・告別式」「火葬」「初七日」です。これらは故人を供養し、参列者が最後のお別れをするための重要な場であり、宗派や地域によって形式が異なることもあります。

特に、通夜以降はあわただしく見落としがちなこともあるので全体の流れを確認しておきましょう。

通夜

通夜は、故人と最後の夜をともに過ごす儀式であり、葬儀の前日に行われるのが一般的です。

- 目的:故人の冥福を祈り、身近な人たちが集まって別れを惜しむ

- 参列者:親族・親しい友人・近隣の人々など

- 内容:僧侶による読経、焼香、弔問客へのお清め料理(通夜振る舞い)

- 時間帯:夕方~夜にかけて行うのが一般的(18時〜19時開始が多い)

最近では、親族やごく近しい人だけで行う「家族通夜」や、通夜を省略する「一日葬」も増えています。

葬儀・告別式

葬儀は宗教儀式として僧侶の読経を中心に行われ、告別式は会葬者が故人と最後のお別れをする社会的な儀式です。多くの場合、葬儀と告別式は連続して執り行われます。

- 僧侶の読経

- 遺族・親族による焼香

- 弔辞や弔電の紹介

- 棺への花入れ

- 一般参列者による焼香

- 故人との最後のお別れ

葬儀・告別式が終わると、故人は出棺され、火葬場へ向かいます。

火葬・初七日

火葬

出棺後、火葬場にて火葬を行います。火葬にかかる時間はおよそ1時間〜2時間ほどで、控室で待機した後、収骨を行います。遺族が骨壺に遺骨を納め、持ち帰ります。

初七日法要

故人が亡くなって7日目に営まれる法要です。本来は亡くなってから1週間後に行いますが、現在では葬儀当日に火葬後すぐに行う「繰り上げ初七日」が一般的になっています。

初七日では僧侶の読経があり、焼香をして故人の冥福を祈ります。その後、参列者を招いて精進料理をふるまうこともあります。

通夜・葬儀・告別式の心得

- 服装:喪服(男性は黒のスーツと黒ネクタイ、女性は黒のワンピースやスーツ)

- 持ち物:香典、数珠

- 作法:焼香の回数や方法は宗派によって異なるため、僧侶や前の人に倣うのが無難です。

- 挨拶:遺族への声かけは「お悔やみ申し上げます」が基本。長く話すのは避け、簡潔に伝えましょう。

- 会葬者への挨拶や返礼

- 喪主の挨拶は、故人への感謝、参列者への感謝、不備に対するお詫び、今後の支援のお願いの4つが基本

- 僧侶への謝礼や接待

- 弔問客への心配り(通夜振る舞い、会葬返礼品の用意)

喪主は葬儀全体の責任者として、葬儀社・僧侶・参列者との対応が求められるため、家族内で役割を分担して負担を減らすことが大切です。

お世話になった人への心づけの渡し方は、白い封筒か不祝儀袋に入れて、「志」「心づけ」と書いて渡します。

僧侶が通夜ぶるまいを辞退した場合は、代わりに御膳料とお車代を渡すことがあります。

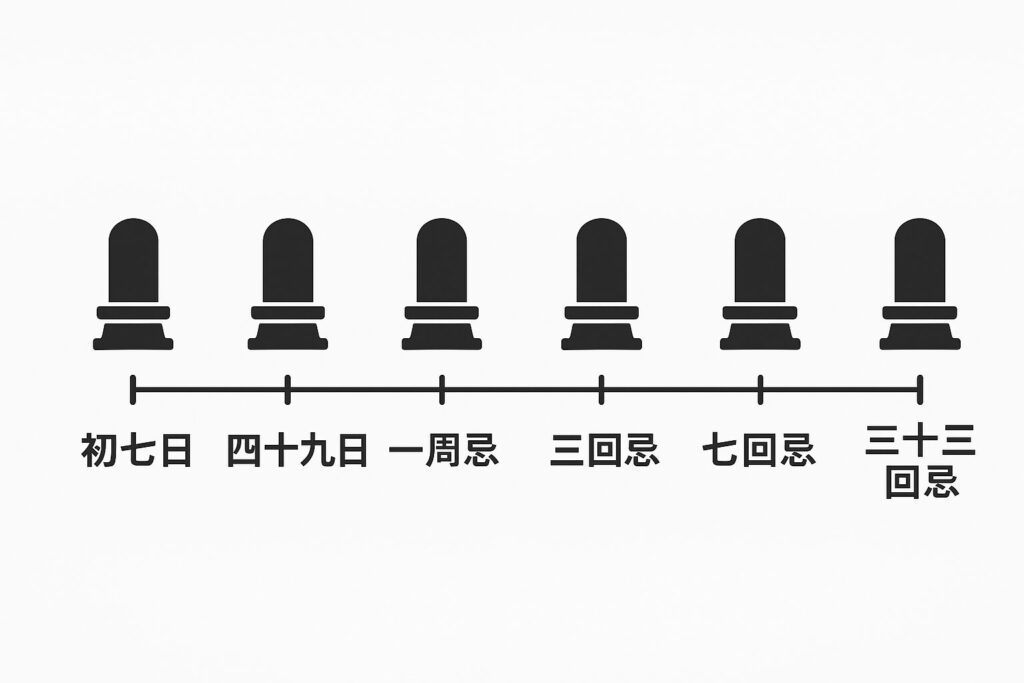

三十三回忌までの法要

葬儀を終えた後も、納骨や法要は続きます。33回忌までの流れを確認しておきましょう。

葬儀後にやること

葬儀社への支払:葬儀社から届く請求書を確認し支払います。※領収書を保管

寺院へのお礼:通夜、葬儀、告別式を行ってくれた寺院などへのお礼※値段を聞いてもマナー違反にならない

葬儀事務の引継ぎ:世話役や葬儀社からの香典、香典帳、供物帳を引継ぎ、お礼状を出す人を確認

あいさつ回り:世話役や参列者、供物、供花をいただいた方へのあいさつ

納骨:仏式では、四十九日とあわせて行う。埋葬許可証と墓地使用許可証が必要

法要のスケジュール

仏式の法要は、故人の冥福を祈り、遺族や親族が集まって供養を行う大切な儀式です。一般的なスケジュールは以下の通りです。

- 初七日(亡くなって7日目、葬儀と同日に行うことが多い)

- 二七日・三七日・四七日・五七日・六七日(七日ごとに法要を行う)

- 四十九日(忌明け法要):特に重要で、納骨を同日に行うのが一般的

- 一周忌(亡くなって1年後)

- 三回忌(亡くなって2年後)

- 七回忌(6年後)これ以降の法要は身内だけで行うことが大半

- 十三回忌(12年後)

- 三十三回忌(32年後)ここで法要を終了するのが一般的

地域や宗派によっては一部を省略することもありますが、四十九日・一周忌・三回忌は省略されないことが多いです。

お布施の目安

法要のたびに僧侶へ読経をお願いする際は、感謝の気持ちとしてお布施をお渡しします。金額は宗派や地域、寺院との関係によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 葬儀 (戒名含む):30万円〜

- 四十九日(納骨とあわせて):5万

- 一周忌などの法要:3万円〜5万円程度

- 三回忌以降の法要:3万円〜5万円程度

- 七回忌以降の法要:3万円〜5万円程度

- 盆・暮れ:5千円〜1万円程度 読経がない場合菓子折り

その他、僧侶が遠方から来る場合は「お車代」や「御膳料」(5,000円〜1万円程度)を包むことが多いです。

不安な場合は、菩提寺に直接確認するのが一番確実です。寺院ごとに明確な基準があることも多いため、早めに相談しておくと安心です。

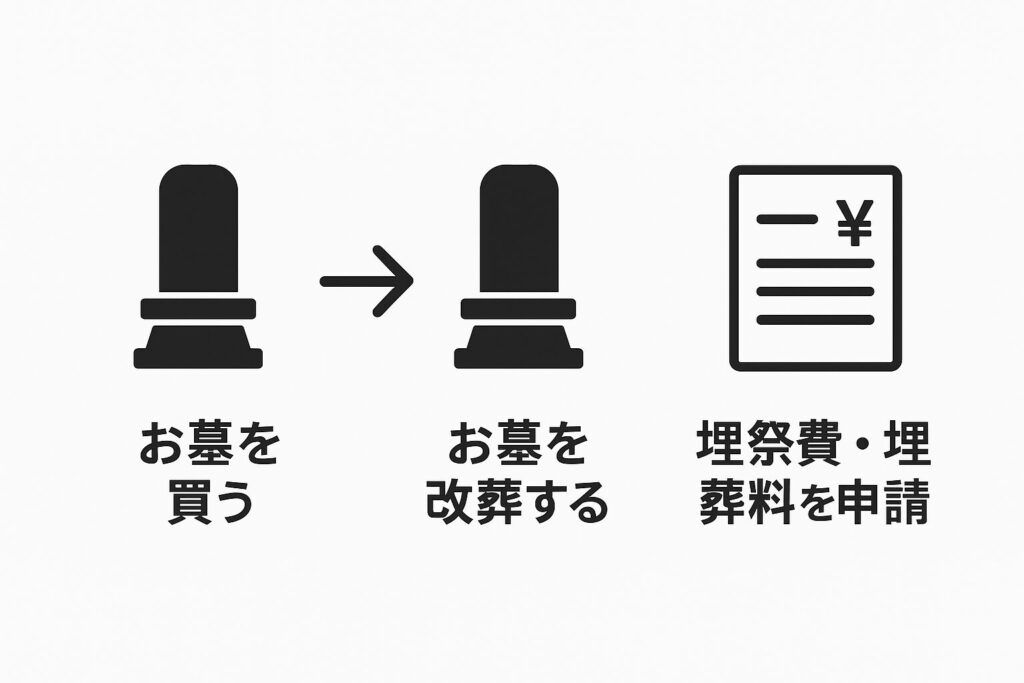

お墓について

お墓を買う

葬儀のあとにお墓を準備するご家庭も少なくありません。

墓地の種類

お墓を購入する際には、以下の種類があります。

- 公営墓地

自治体が管理する墓地。費用が比較的安く、安心感がある一方で、応募数が多く抽選になることもあります。 - 寺院墓地

菩提寺が運営する墓地。檀家になることが条件となる場合が多く、法要や供養を継続的に依頼しやすいメリットがあります。 - 民営霊園

宗教法人や財団法人などが運営する墓地。宗旨・宗派を問わないケースも多く、設備や立地条件の選択肢が豊富です。 - 永代供養墓や樹木葬、納骨堂

従来のお墓にこだわらないスタイルも増えており、後継者がいない家庭や費用を抑えたい人に選ばれています。

お墓を買う流れ

⓵墓地を選び契約(アクセスや使用料を総合的に比較判断)

②墓石を選び契約(霊園や寺院の規約の範囲内で区画にに応じて決定)

③お墓の施工(区画の基礎工事を1週間~2か月で行う)

④墓石の確認と設置(墓石の仕上がり確認後設置)

⑤開眼供養(僧侶を招いて墓前でお経を上げて魂を入れる)

お墓を買う際は 立地・管理費・交通の便・後継者の有無 をしっかり確認することが大切です。費用は墓石代・永代使用料・管理費を合わせて 100万円〜300万円程度 が目安です。

お墓を改葬する

遠方にお墓がある、後継者が維持管理できない、といった理由で「改葬(墓じまい・移転)」を検討する人も増えています。

改葬の手続きの流れ

- 改葬先のお墓を用意(墓地使用許可書、受け入れ証明書を発行)

- 「改葬許可申請書」「埋葬・埋蔵証明書」を入手(従来の墓地の市区町村より)

- 改葬を依頼「埋葬・埋蔵証明書」を作成(従来の墓地管理者の署名・押印をもらう)

- 「改葬許可証」を入手(従来の墓地の市区町村に書類提出して発行してもらう)

- 遺骨を取り出し新墓地に納骨(従来のお墓で魂抜きと墓じまいを行う)

改葬には 受入証明書・埋葬証明書・改葬許可証 が必要です。申請先は役所(市区町村役場)で、手続きに1〜2か月かかる場合もあります。

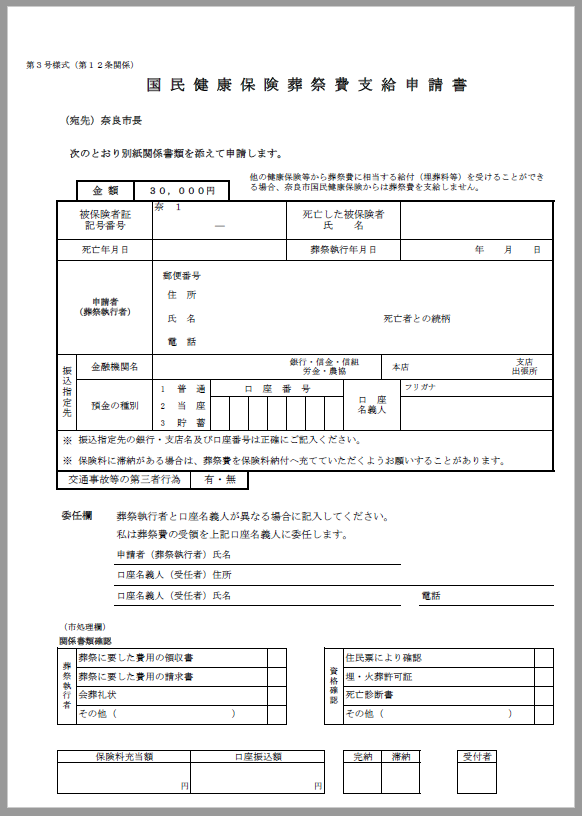

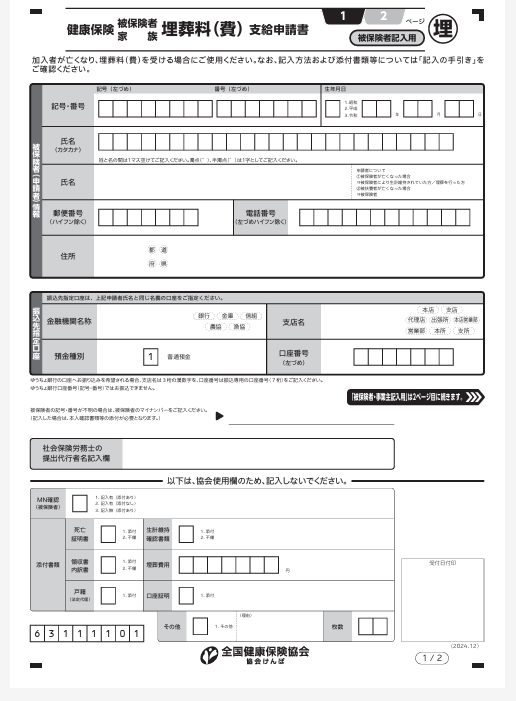

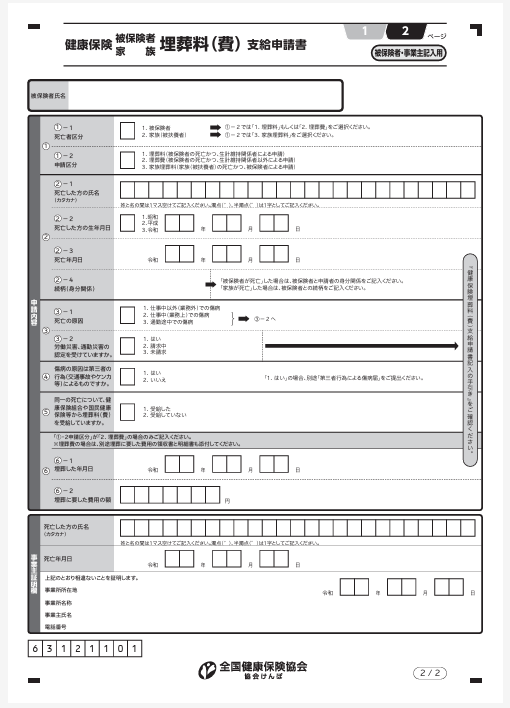

埋祭費・埋葬料を申請

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合には「埋祭費」が、健康保険に加入していた会社員であった場合には「埋葬料」が一定額支払われます。

市区町村に申請すると「葬祭費」として 1万円〜7万円程度 が支給されます(金額は自治体によって異なる)

被保険者が亡くなった場合、故人に生計を維持されていた人が埋葬を行うと 5万円ほど の「埋葬料」が支給されます。

- 埋祭費支給申請書(市区町村から入手)

- 埋葬料支給申請書(故人の勤務先を管轄する健康保険組合から入手)

- 埋葬に要した費用の領収書

- 故人と申請者が記載されている住民票など(生計維持を確認できる)

申請期限は 死亡から2年以内 です。忘れずに役所や年金事務所で確認しましょう。

墓じまいについて

少子高齢化や後継者不足により、近年「墓じまい」を検討する家庭が増えています。墓じまいとは、既存のお墓を閉じて墓石を撤去し、遺骨を合祀墓・納骨堂・永代供養墓などへ移すことを指します。

墓じまいをする理由

- 後継者がいない

- 遠方にあって管理が難しい

- 墓地の維持費(管理料)が負担になっている

- 子や孫に墓守の負担をかけたくない

墓じまいは単なる「墓石撤去」ではなく、遺骨の移動・供養・役所への手続き が必要なため、事前準備が重要です。

墓じまいの流れ

- 親族への相談

墓じまいは家族や親族の理解を得てから進めるのが基本です。トラブル防止のためにも、事前に話し合いを行いましょう。 - 移転先(合祀墓・納骨堂・永代供養墓)の決定

受け入れ先が決まらないと、改葬許可が下りません。菩提寺や霊園とよく相談しましょう。 - 改葬許可申請

現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」を提出します。その際、以下の書類が必要です。- 受入証明書(移転先の墓地から発行)

- 埋葬証明書(現在のお墓の管理者が発行)

- 改葬許可証(役所から交付)

- 墓石の撤去・遺骨の取り出し

石材店に依頼し、墓石の解体と遺骨の取り出しを行います。 - 新しい墓地への納骨・供養

改葬許可証を提出し、僧侶に読経してもらい納骨します。

墓じまいの費用相場

- 墓石撤去費用:1㎡あたり10万円〜20万円程度

- 遺骨の永代供養料:1霊あたり5万円〜30万円程度

- 僧侶へのお布施:3万円〜5万円程度

全体では 20万円〜100万円程度 が目安ですが、墓地の広さや遺骨の数によって変わります。

まとめ

身内が亡くなると、遺族は短期間で数多くの手続きや準備に追われます。

危篤の連絡から臨終、葬儀、死亡届、火葬許可申請、お墓の準備、法要、そして将来的な墓じまいまで、全体の流れを理解しておくことが大切です。

- 葬儀社や寺院への相談で流れを把握

- 役所で必要な手続き(死亡届・火葬許可申請・埋葬料申請)を確認

- お墓や法要の準備を早めに検討

- 将来的に墓じまい・改葬の可能性も考えておく

👉 あらかじめ家族で話し合い、寺院・葬儀社・市区町村の窓口に相談しておくと、いざというときに慌てず対応できます。

ご購読いただきましてありがとうございました。

コメント