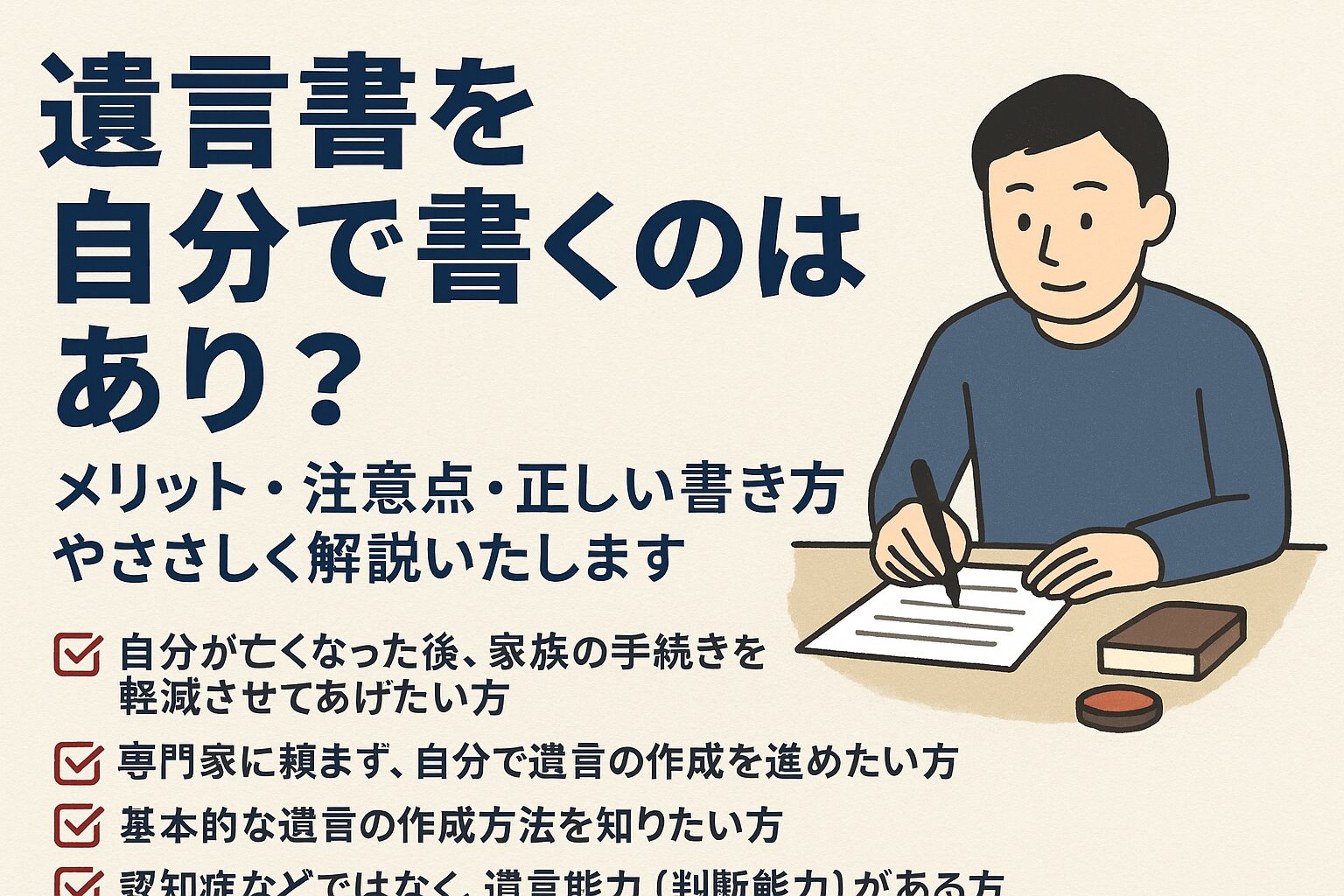

「遺言書を自分で書いても大丈夫?」「専門家に頼まなくても法的に有効なの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、一定のルールを守れば、遺言書は自分で書いても有効です。

この記事では、遺言書を自分で書くメリットや注意点、正しい書き方をやさしく解説します。

この記事をおすすめしたい方

- 自分が亡くなった後、家族の手続きを軽減させてあげたい方

- 専門家に依頼せず、自分で遺言の作成を進めたい方

- 基本的な遺言の作成方法を知りたい方

- 認知症などではなく、遺言能力(判断能力)がある方

クリックできる目次

遺言書を書くメリット

遺言書は「相続トラブルを防ぎ」「自分の想いを形にできる」非常に大切な書類です。

ここでは、遺言書を自分で書く3つの大きなメリットを具体的に解説します。

自分で遺産の分け方を決められる

遺言書を作成する最大のメリットは、自分の意思で遺産の分け方を自由に決められることです。

遺言がない場合、財産は民法で定められた「法定相続分」に従って基本的には分配することになります。

しかし、人それぞれ家庭の事情や感情の背景があります。

たとえば、次のような希望を持つ方も多いでしょう。

- 長男に自宅を残して家を守ってもらいたい

- 介護を一生懸命してくれた娘に多くの財産を残したい

- 事業を継ぐ子どもに会社資産を引き継いでほしい

こうした「自分の想い」は、法律では反映されません。

ですが、遺言書を書けばその意思をしっかりと法的に残すことができます。

つまり、遺言書は「あなたの最終的な意思表示」であり、家族の未来を守るための設計図とも言えます。

家族(遺族)の相続手続きを軽減

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

遺産分割協議の詳しい記事はこちらから

「遺産分割協議」の作成は、相続人全員で協議はもちろん、相続人全員の記名、実印による押印、印鑑証明の取得など、手間や時間がかかります。

この協議がまとまらなければ、遺産の名義変更や預金の解約などが一切進みません。

実際に、相続トラブルの約7割は「遺言書がなかったこと」が原因といわれています。

しかし、有効な遺言書があれば話は別です。

- 相続人同士の話し合いの負担が軽減

- 相続手続きがスムーズに進む

- 不動産や預貯金の名義変更がすぐに可能

さらに、遺言書に「遺言執行者(手続きを代行する人)」を指定しておけば、

相続手続きのほとんどをその人が行ってくれるため、遺族の負担が大幅に軽減されます。

特に、高齢の配偶者や遠方に住む相続人がいる場合は、遺言書の有無で手続きの煩雑さが大きく変わります。

相続人以外の人へ財産を遺贈できる

法律上の「相続人」は、原則として配偶者・子ども・親・兄弟姉妹に限られます。

そのため、法律上の相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書が必須です。

たとえば、次のようなケースです。

- 長年介護してくれた内縁の妻(法律上の婚姻関係がない人)に財産を残したい

- 親の代わりに支えてくれた孫や兄弟姉妹の子に感謝の気持ちを伝えたい

- お世話になった友人や知人、ボランティア団体・寄付先(NPOや母校)に一部を託したい

遺言書がない場合、これらの人たちは法的に財産を受け取ることが難しいです。

一方で、遺言書があれば、法定相続人以外の人にも「遺贈」という形で財産を渡すことができます。

また、遺言書を通して「ありがとう」「お世話になりました」という気持ちを伝えることも可能です。

財産の分配以上に、感謝の気持ちを形にできるのも遺言書の大きな意義といえます。

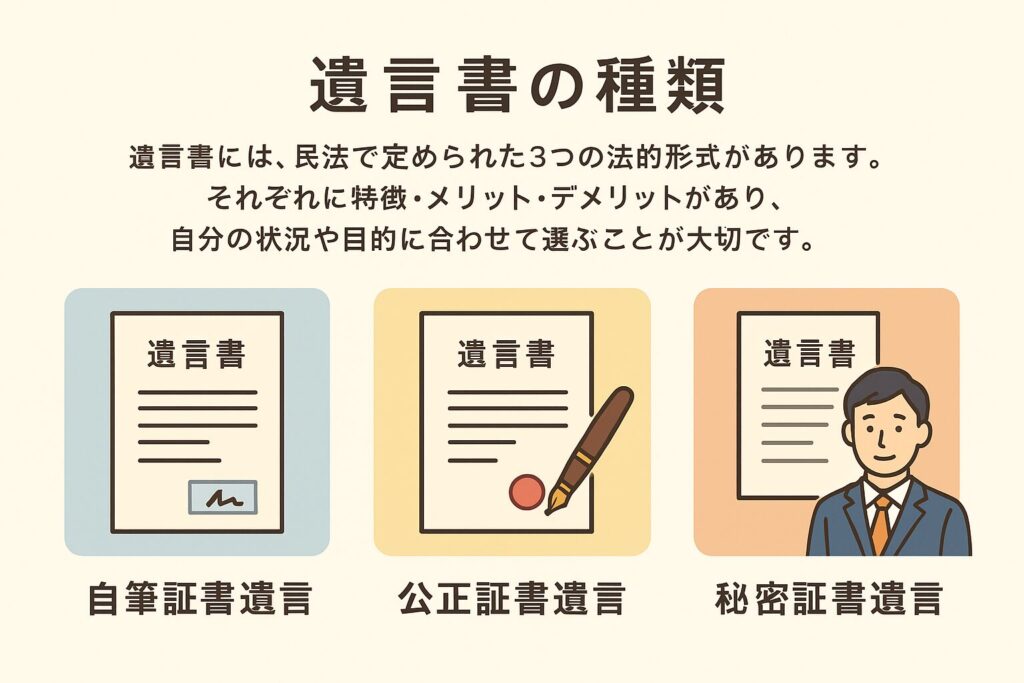

遺言書の種類

遺言書には、民法で定められた3つの法的形式があります。

それぞれに特徴・メリット・デメリットがあり、自分の状況や目的に合わせて選ぶことが大切です。

ここでは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の違いをわかりやすく解説します。

| 遺言の種類 | 費用 | 検認の必要 | 内容の秘密保持 | 安全性 | 主な利用者層 |

| 自筆証書遺言 | ほぼ不要 | 必要(ただし保管制度利用時は不要) | 〇 | △(紛失・改ざんのリスクあり) | 費用を抑えたい方、自宅で作りたい方 |

| 公正証書遺言 | 数万円程度 | 不要 | △(公証人に内容が伝わる) | ◎(形式・保管ともに安心) | 確実性を重視する方、高齢者や病気の方 |

| 秘密証書遺言 | 数千円程度 | 必要 | ◎ | △ | 内容を知られたくない方 |

自筆証書遺言のメリット・デメリット

✳ 主な特徴

自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名をすべて本人が手書きで記載し、押印する遺言書のことです(民法968条)。

- 費用がほとんどかからない

紙とペンさえあれば作成でき、公証人への手数料も不要です。

自宅で気軽に作成できるため、最も一般的な形式といえます。 - 自宅で作成でき、内容を秘密にできる

自分だけで作成できるため、家族や他人に知られずに遺言内容を残すことが可能です。 - 修正・書き直しが自由

思い立ったときに内容を変更できるため、状況の変化(財産の増減や家族構成の変化)に柔軟に対応できます。

- 形式ミスで無効になるリスクがある

たとえば「日付の記載漏れ」や「押印忘れ」などの単純ミスでも、遺言自体が無効になります。 - 紛失・改ざん・発見されないリスクがある

自宅で保管する場合、災害や盗難で失われる可能性もあります。 - 検認が必要

遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければ効力を発揮しません。

こうしたリスクを軽減するために、近年では「自筆証書遺言書保管制度」を利用する人が増えています(後述)。

公正証書遺言のメリット・デメリット

✳ 主な特徴

公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家)に遺言内容を口述し、公証人が文書にして作成する遺言書のことです(民法969条)。

公証役場で正式に作成されるため、法的効力が非常に強いのが特徴です。

- 形式ミスの心配がない

公証人が内容を確認しながら作成するため、要件不備による「無効リスク」がありません。 - 原本が公証役場で保管されるため安心

遺言の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失・改ざん・偽造の心配がありません。 - 家庭裁判所での検認手続きが不要

相続開始後すぐに手続きを進めることができ、遺族の負担を大幅に軽減できます。 - 高齢者・病気の方でも作成可能

自書できない場合でも、公証人が内容を聞き取って代筆してくれるため、身体が不自由な方にも適しています。

- 公証人手数料などの費用がかかる

財産額に応じて数千円〜数万円程度の手数料が必要になります。

(例:1,000万円の遺産なら約23,000円前後) - 証人2名の立会いが必要

未成年者や相続人は証人になれないため、立会人の手配が必要です。 - 内容が一部公証人に知られる

秘密保持の観点から、内容を他人に知られたくない場合にはやや不向きです。

それでも、最も安全で確実な遺言書の形式として、実務上は公正証書遺言が最も多く利用されています。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

✳ 主な特徴

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう形式の遺言です(民法970条)。

自書でも、パソコンやワープロでの作成でも構いません。

- 内容を秘密にできる

遺言の中身は公証人や証人にも明かさず、自分だけが知る形で保管できます。 - パソコンで作成可能

手書きが苦手な方や、財産リストをきれいにまとめたい方にも向いています。 - 存在を公証人に証明してもらえる

遺言の「存在」を法的に証明してもらえるため、完全な自筆証書よりは信頼性があります。

- 検認手続きが必要

公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認が必要です。 - 形式が複雑で、実務上あまり利用されていない

署名や封印の手続きが煩雑で、実際に使われるケースはごく少数です。 - 紛失・発見されないリスクもある

内容を秘密にできる反面、家族に発見されにくいという問題もあります。

そのため、現在では自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選ぶのが一般的かと思います。

おすすめは自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、費用をかけずに自宅で作成できる最も身近な遺言書の形式です。

特に、「専門家に頼まず、自分の意思をきちんと残したい」という方におすすめです。

ただし、民法で定められたルールを守らないと無効になるおそれがあるため、注意が必要です。

以下では、自筆証書遺言を作る手順と注意点を詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言書のルール

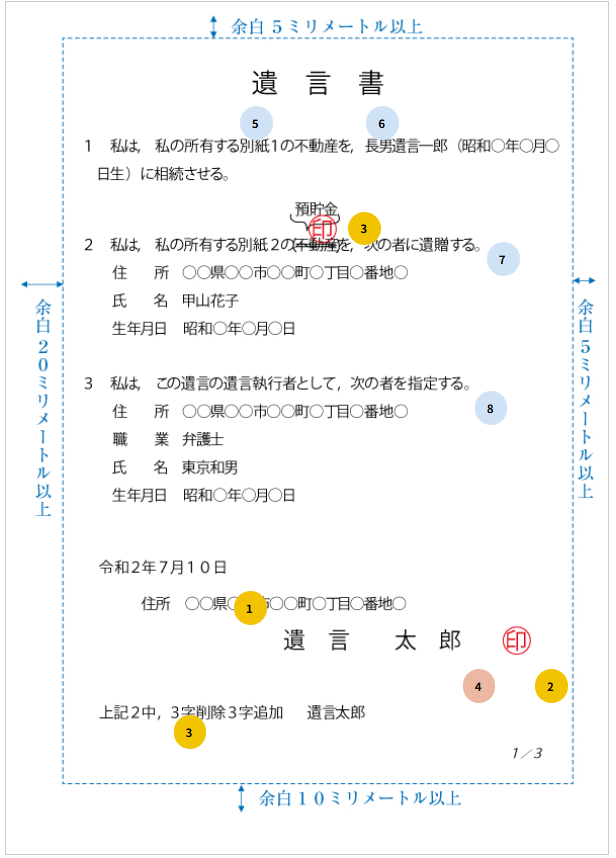

自筆証書遺言は、次の5つの条件を満たしていなければ無効になる可能性があります。

- 全文を自分で手書きする

代筆・ワープロ・印刷は不可です。必ず自分の筆跡で書く必要があります。

ただし、財産目録についてはパソコンで作成してもOK(平成31年改正民法により緩和)。 - 日付を明確に記載する

「令和5年5月吉日」など曖昧な日付は無効とされることがあります。

「令和5年5月15日」と具体的に記載しましょう。 - 氏名を自筆で書く

戸籍上の正式な氏名を手書きで記載します。 - 押印をする(実印が望ましい)

認印でも有効ですが、トラブル防止のため実印を推奨します。 - 訂正は民法のルールに従って行う

修正テープや二重線だけでは無効になります。

民法968条3項では、自筆証書遺言に加筆・訂正・抹消を行う際、遺言者が訂正箇所を指示し、その旨を付記して署名し、さらに訂正箇所に押印する必要があるとしています。例えば、財産目録の記載を訂正する際、「本目録の2行目中、2文字削除、3文字追加」と記載し、遺言者が署名・押印することで、その訂正が有効になります。

自筆証書遺言の作成の準備

遺言書にのせる財産の確認

まずは自分名義の財産をすべてリストアップしましょう。

- 不動産(自宅、土地、賃貸物件など)

- 預貯金(銀行名・支店名・口座番号を控える)

- 株式・投資信託

- 車や貴金属、美術品などの動産

※共有名義の財産は「自分の持分」のみ遺言できます。

財産を証明する書類を集める

- 不動産:登記事項証明書(法務局で取得)

- 預貯金:通帳のコピーまたは残高証明

- 株式:取引明細書・証券会社からの通知

これらを整理しておくと、遺言書の正確性が上がり、遺言執行時の混乱を防げます。

財産を相続させたい人を決める

自筆証書遺言を作成する際、誰にどの財産を渡すか迷う方は多いです。

ここでは、決める際の具体的なポイントやヒントを整理しました。

- 思い入れのある財産:自宅や家族にとって大切な物などは、希望する人に渡す

- 現金や預貯金:生活支援や介護に貢献してくれた人に配分

- 株式や投資資産:管理できる能力のある人に渡す

- 趣味・コレクション類:思い出や使用価値を考えて渡す人を決める

ポイント:財産の種類ごとに「誰に渡すとトラブルが少ないか」を考えると決めやすくなります。

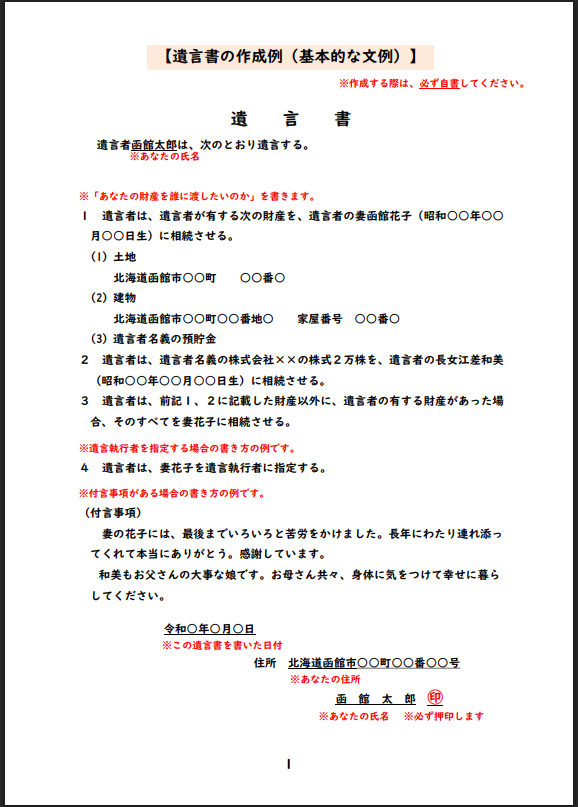

自筆証書遺言を作成する

法務局のサンプル遺言書はこちらから

自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できる遺言書ですが、民法で定められたルールを守らないと無効になる可能性があります。

ここでは、具体的にどのように書くか、何に注意するかを詳しく説明します。

用紙

- 便箋や白紙で作成可能です。

- 特に指定はありませんが、文字が読みやすく、破れにくい紙がおすすめです。

- 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、A4サイズで余白:必ず、最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保します。※上記参照

- ページ数が複数になる場合は、ページ番号を記載して順序が分かるようにすると後から混乱を防げます。

日付

- 和暦・西暦どちらでも有効です。

- 曖昧な表現(例:「吉日」「良き日」)は無効となる場合があります。

- 例:「令和5年10月5日」「2025年10月5日」と明記しましょう。

- 作成日が明確だと、複数遺言が存在する場合の優先順位を判断しやすくなります。

住所

- 法律上は必須ではありませんが、本人確認のために住民票の住所を記載することが望ましいです。

- 引越しなどで住所が変わった場合は、最新の住所に更新しておくとトラブルを防げます。

人の特定

- 遺産を渡す相手を明確にすることが非常に重要です。

- 以下を記載すると、混同を避けられます。

- 氏名(フルネーム)

- 続柄(長男、次女など)

- 生年月日(同姓同名の相続人がいる場合に有効)

- 住所(可能であれば住民票住所)

- 例:「長男 太郎(昭和50年1月1日生、住所 東京都○○区○○)に、〇〇を相続させる」

文末の表現

- 「相続させる」「遺贈する」と明確に書くことが重要です。

- 曖昧な表現(例:「まかせる」「たくす」「お願いする」)は無効になる可能性があります。

- 法律用語に沿った表現を使うことで、遺言執行時にトラブルを避けられます。

土地、建物は登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに書く

- 登記事項証明書(登記簿謄本)の情報どおりに正確に記載します。

- 番地・地番・家屋番号まで正確に書くことが重要です。

- 例:「東京都○○区○丁目○番地 所在の土地、建物」

預貯金の情報は正確に書く

- 金融機関名・支店名・口座番号を明記します。

- 金額は変動するため書かないのが一般的です。

- 例:「○○銀行○○支店 普通口座番号1234567」

遺言執行者を指定する

- 遺言の内容を実際に実行してくれる人を指定します。

- 指定することで、相続手続きがスムーズになる一方で、指定しないと遺言書の内容の実現は原則として相続人全員で行うことになります。

- 遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば選べます。

その他の財産一式についても明記する

- 「上記に記載のない一切の財産を○○に相続させる」と書くと、漏れを防げます。※漏れいていた遺産のために遺産分割協議書を作成しなければならないことになると大変です。

- 動産・宝飾品・車・家具などもまとめて指定可能です。

遺言者の押印は実印が望ましい

- 認印でも法律上は有効ですが、実印の使用が望ましいです。

- 訂正箇所がある場合は、民法規定に従って訂正箇所に署名・押印を忘れずに行います。

パソコンで作成した財産目録を添付することができる

- パソコンで作成した財産目録を添付することが可能です。

- 各ページに署名・押印し、複数ページの場合は割印を行います。

- 財産目録を作成することで、遺言書自体の手書き負担を軽減でき、誤記も防げます。

自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日開始)

3自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日開始)

自筆証書遺言書保管制度とは、自宅で作成した自筆証書遺言を法務局に預けて、安全に保管できる制度です。

これにより、従来の自筆証書遺言の「紛失・破棄・発見されない」などの弱点が大幅に解消されました。

法務局の自筆証書遺言書保管制度はこちらから

従来の自筆証書遺言書のデメリット

- 紛失や破棄のリスク

自宅に保管していると、火災・水害・盗難などで遺言書が失われる可能性があります。 - 貸金庫に入れると開封できない場合も

銀行の貸金庫に入れた場合、相続人全員の立ち会い・同意が必要でが中身を確認できないことがあります。 - 相続人が発見できない

遺言者が亡くなった後に、遺言書の存在を相続人が知らない場合、遺言があっても効力を発揮できません。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

- 紛失・破棄の心配がない

法務局で遺言書を安全に保管してもらえるため、紛失や破損のリスクを回避できます。 - 検認手続きが不要

従来の自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要でしたが、保管制度を利用すれば不要です。 - 法務局で記載の形式チェック

申請時に法務局職員が形式上の不備を確認してくれるため、無効になるリスクを減らせます。※内容の有効性や適切性、遺言者の能力についてはチェックしません。

自筆証書遺言書保管申請の方法

①予約を取る

法務局のウェブサイトまたは電話で予約します。

②申請場所

遺言者本人が、次のいずれかの法務局に申請可能です:

住所地の法務局

本籍地の法務局

所有不動産の所在地を管轄する法務局

③持参するもの

封をしていない自筆証書遺言書本体

本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

申請用紙(法務局で取得)

④形式チェック

法務局職員が、日付や署名、押印などの形式的な要件を確認します。

自筆証書遺言の保管と閲覧

- 遺言者本人は、保管中に内容を確認できます(閲覧可能)。

- モニターでの閲覧は全国の遺言書保管所、原本の閲覧は原本を保管し保管所のみ閲覧

- 遺言者の存命中は、遺言者以外の推定相続人は閲覧や照会をできません。

遺言者が死亡後の流れ

- 相続人が法務局に申請して、遺言書情報証明書を取得

- 遺言書情報証明書に基づき、相続財産の名義変更や分割手続きを実施

- 遺言書原本は法務局で安全に保管され続けます

- 遺言書の紛失や偽造のリスクがなくなる

- 家庭裁判所の検認手続きが不要

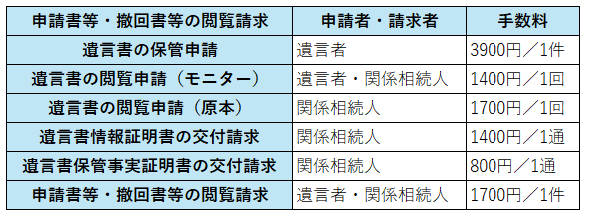

自筆証書遺言書保管制度の手数料

まとめ

遺言書を自分で書くことは、法律で定められたルールを守れば有効です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。

- 遺言書を書くメリット

- 自分の意思で財産の分け方を決められる

- 相続人や家族の手続きを軽減できる

- 相続人以外の人にも財産を遺贈できる

- 自筆証書遺言の注意点

- 全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する

- 訂正や加除は民法のルールに従う

- 財産目録はパソコン作成も可

- 自筆証書遺言書保管制度の活用

- 法務局で安全に保管され、紛失や改ざんの心配がない

- 検認手続きが不要で手続きがスムーズ

- 申請時に法務局職員が形式を確認してくれる

- 作成時のポイント

- 財産や相続人を明確に特定する

- 曖昧な表現を避け、法律用語を使用する

- 遺言執行者を指定しておくと手続きがさらにスムーズ

✅ 結論

自筆証書遺言は、費用をかけずに自宅で作成できる便利な方法です。

特に、自分の意思をしっかり残したい方や、家族の負担を軽くしたい方には有効です。

ただし、民法のルールを守りつつ、保管制度を活用することで、より安全で確実な遺言書作成が可能になります。

遺言書を作ることで、あなたの想いを家族に伝え、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

まずは、財産の整理と相続人の確認から始めて、安心できる遺言書作りを進めましょう。

ご購読いただきましてありがとうございました。

コメント